新書推薦:

《

爱的能力:为什么我们既渴望爱,又害怕走进爱(第13版)

》

售價:HK$

83.8

《

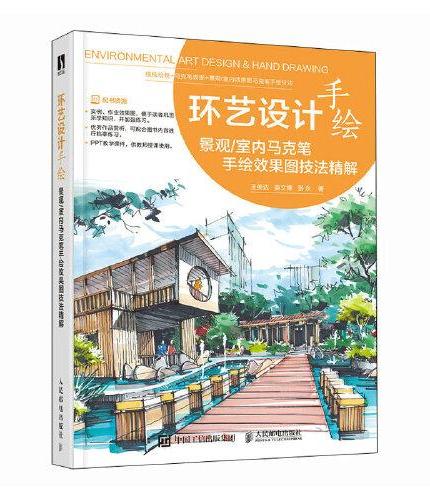

环艺设计手绘:景观/室内 马克笔 手绘效果图技法精解

》

售價:HK$

95.8

《

明清与李朝时代

》

售價:HK$

81.6

《

感动,如此创造

》

售價:HK$

71.8

《

商业人像摄影

》

售價:HK$

95.8

《

抗争表演

》

售價:HK$

74.4

《

咏春八斩刀

》

售價:HK$

83.8

《

聊不完的艺术家:跨界设计师穆夏

》

售價:HK$

117.6

|

| 編輯推薦: |

|

每一个人的内心深处,都有一处最柔软的地方,经不得触碰。我曾天真的想,让我做一个长梦吧,等醒来后把这一切忘得干干净净。可几十年过去了,我不仅没能把他们忘记,而且过去的这些越来越无法打磨。人生真的漫长,长如一条大河,有时候汹涌喧嚣,更多的时候确是无声无息,令人晕晕欲睡。我们偶然来到人世,这注定了人生毫无目的。但我们必须为活着找到意义

|

| 內容簡介: |

一群刚刚进入青春期的少年在一个风雨飘摇的山村里野蛮生长。那一年带给他们的是饥饿、荒诞、恐惧以及性的懵懂,他们惊慌地打量这个叫幸福公社金桥三队的地方,不明白为什么伴随着老鸹的号叫,会有人一个接着一个地死去?不明白为什么稻子不再结穗而满山的松毛虫像洪水一样铺天盖地?不明白为什么知青全都跑光了?不明白为什么他们身上突然长出了体毛?

他们的父兄则抱着肩,无奈地等待第二天到来:酷旱、大水、批斗与死亡。无论什么,他们都只能木然面对。这是他们在命运面前无可奈何的悲凉处境。但他们并没有麻木,面对强大的、不可捉摸的力量,每一个人都在挣扎着自救,在绝望中寻找生命的尊严。而那群少年,也就在那个特殊年代里一夜之间长大成人。

|

| 關於作者: |

|

张事业,男,湖南澧县人,毕业于武汉大学中文系。四岁时随全家下放农村十年,放牛娃出身,先后在工厂、政府机关、部队任职,现供职于某大学。18岁起开始在文学杂志上公开发表小说。主要作品有中、短篇小说集《无处流浪》,长篇小说《是我,请开门》、《长在红旗下》以及诗、散文等。2000年广东省文学院首届聘任作家。

|

| 目錄:

|

自序

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

|

| 內容試閱:

|

四十多年前的一个黄昏,当卜奇福在两座大坟茔之间的一块草地上找到他兄弟时,他兄弟正躺在那仰面呼呼大睡,脸上满是草屑,嘴角流着涎水。他登时就有一种预感。他对他娘说:总有一天,他会害死我们全家。他娘没有理会他,忙着把他兄弟按在条凳上死命地抽他的屁股。他兄弟居然不哭,就像他娘抽的是一截树桩。他狠狠地说:等着吧!他迟早会当段德昌。以后每当他兄弟惹恼他了,他就这样咒他:小段德昌!不遭雷劈就会遭枪打。后来段德昌真的死了,他便更加确认他兄弟和那姓段的是地地道道的一路货色,只是解放后,段德昌忽然就成了闻名全国的大英雄,他才不敢这样咒他了。但他始终不喜欢他的这个兄弟。他娘临死的时候一而再、再而三地要他赌咒发誓好好待他的兄弟,否则她决不咽下最后的那口气。他说什么也不肯应承,害得他娘死去活来一连折腾了三天三夜,最后他见他娘那副誓不罢休的模样,心一软,才勉强点了点头。不过,等他娘一伸腿,他就后悔了。他总觉得他的这个兄弟就像天上的一颗扫帚星,不定什么时候就会给他带来霉运。他娘死后,兄弟俩一起好歹住了两年,那全是卜奇福看在了他死去的老娘的份上。再后来,卜奇福讨了婆娘。他婆娘一过门,他见他兄弟就像是变成了一条饿得奄奄一息的豺狗,眼睛一刻不停地在他婆娘身上打转;而且他们根本就没法干那个事儿,因为他兄弟早就在他们新房的那堵墙上掏了无数个窟窿,看上去就像是一个个黑洞洞的枪眼,以至于很久以后他婆娘都没机会破身。卜奇福思前想后,觉着再这样下去,不定就让他兄弟占了先,于是便痛下决心分家。他兄弟先是又哭又闹、撒泼打滚,骂他太没有良心,是个抹脸无情的畜生,后来又提出:如果一定要让他出去,除非是把他婆娘给他用一回。他振振有词地说,既然这家属于他们俩,那这婆娘自然也一样。卜奇福气坏了。接着兄弟俩大打出手,好在结果还是分了家。他原以为家一分便一了百了,谁知他兄弟不这样想,仍只当什么事情也没发生似的,一不小心就钻了进来,烦得他最后只好诅咒他兄弟早点死了算了,因为他担心天长日久,万一闹出个伤风败俗的事来,叫他卜奇福日后怎么做人?他也不放心他的婆娘。他心里明白得很,他婆娘也不是一盏省油的灯:自从把她讨进门的那天开始,这么多年来,除了大肚子的时候和来月水的那几天,她几乎就没有一个夜晚让他闲着,弄得他年轻轻地就落下个腰疼的毛病,而且差不多每年都要给他整个伢儿出来,结果生一个、死一个,前前后后到底生了多少胎,恐怕连她自己也记不清了。即便如此,她仍然是把干那个事当作吃饭一样。偶尔哪次他不行,她必定会怒火万丈,一连几天没有好脸色。往往这个时候,他便紧张得要命,恨不能当时就滚下床给她磕头作揖才好。他给他婆娘说,哪怕是铁打的东西也会生锈,何况是肉做的呢!他其实是害怕他婆娘打他兄弟的主意,或者他兄弟乘虚而入也未可知。几十年了,卜奇福一直在过着这种提心吊胆的日子。但无论如何,卜奇福没有想到事情竟然是这样的一个了结。他原本只担心他的这个兄弟会成为一个强奸犯,因为他经常发现他兄弟喜欢躲在一个僻静的角落里,吭哧吭哧地搓弄自己的那根鸡巴。偶尔他会呵斥几句,他兄弟便恼羞成怒地说他是饱汉不知饿汉饥、站着说话不腰疼。他拿他没有办法,以后也就懒得说了。及至听到别人说卜奇志日牛屄的事,尽管脸上难堪,他心里头其实也放宽了许多:好歹这比让他去犯国法强,只要他不弄出个半人半牛的杂种来就行。可眼下,他自己寻了条死路不说,还捎带他全家都成了反属。卜奇志被抓走的第二天,卜奇福一把火把他兄弟的那个窝棚烧了个精光。人们还以为是又失了火,咋咋呼呼地拎着水桶脸盆赶来,结果只看到卜奇福面对火堆失魂落魄地坐在地上,看上去像一具尸首。他很想像电影里那些大义灭亲的人那样讲几句话,但他实在是连说话的力气都没有。不仅如此,而且从那以后,卜奇福就再也没有和他婆娘干过那个事儿,一次也没有。他的小祖宗从此成了一个纯粹的摆设,完全彻底地废了,尽管他试过一些千奇百怪的方子、比如把那东西放在辣椒水里浸泡,但还是照样不管用。他明白这意味着他终有一天会当上王八、头戴绿帽子让天下人耻笑,但和反革命家属的那块黑牌子相比,这也算不得什么。在那一段日子里,卜奇福常常会从睡梦中哭醒,一醒就再也无法入睡。他也无数次地想过死:做一个反革命家属活着,实在是比死强不了多少的。有一天深夜,他把他婆娘摇醒。他婆娘还只当是他发了骚瘾,连忙朝他那儿摸去,发觉还是一团软沓沓的疙瘩,气得顺手使劲掐了一把。卜奇福没有和她计较。等那阵冷汗冒过去后,他在黑暗中对他的婆娘说:我想过了,我们干脆死了算了。他婆娘没有在意,说:你又发癫了!活得好好地要去死。卜奇福叹了一口气,泪如泉涌。他婆娘把身子一侧,自顾睡去了。良久,卜奇福好不容易止住眼泪,又把他婆娘摇醒,对他婆娘说他已经悄悄地把农药都准备好了,就藏在猪圈的食槽下面。那是小半瓶一六零五,虽说没有一零五九那么见效,但对付一、两个人还是绰绰有余的。他婆娘晓得他当了真,一屁股从床上坐起来,骂道:你他娘的算什么男子汉!老娘没在乎你的这根烂鸡巴,你自己倒给自己头上抹上屎了。卜奇福缓缓地说:你晓得个龟儿!这阵势哪还顾得到鸡巴卵子的,你也不想想看,我这保管员撤了、会计撤了,昌荣的记工员也撤了、入党的事自然想也别再想,加上万一户口本上的成分改成个反属,这哪还有我们的日子过,只怕八辈子也休想翻身,哎!那个遭千刀万剐的这下可把我们家给害惨了。他婆娘愣了半晌,说:你想死?这算是自杀呐,你不怕罪加一等?这话提醒了他,他原本就没计划全家人都死。他婆娘说得有道理,除非全家人一齐喝药,否则白白送死不说,还要给活着的造下天大的孽。卜奇福于是打消了喝药的念头,开始一心一意地等待他自己也说不清楚的什么灾祸降临到他的头上。家里摊上了一个现行反革命,接下来什么事都有可能发生,即使是天塌地陷也没什么奇怪的了。卜奇志终于被判了死刑。这是大家意料之中的事情。从他被押走的那个时候起,谁都晓得他这一去只剩下死路一条。这就像看一场电影:当所有的人都出场以后,你也就晓得最后的结局了。但尽管如此,人们还是会耐心地坐在幕布前,一直看到再见那两个字出来为止。逮捕卜奇志着实让人们兴奋了好一阵子,特别是金桥三队的人,似乎也因为这件事情而风光了许多:即使是现行反革命也罢,他好歹是出在了三队,于是连三队的一草一木也就有了不一般的含义。那一段时间,每天出工唯一的一件事情,便是回忆卜奇志的一言一行,从先天和后天的角度去分析卜奇志最终成为一个现行反革命的必然性,碰到不清楚的地方,他们便认真地请教卜家的人,比如,卜奇志究竟是从什么时候起开始蜕化堕落的?他的上司是谁?是不是队里所有的母牛他都日过了?还有一个最大的悬念是:卜奇志到底使的是一个什么神秘的法术,一下子就变出了这成千上万的蠖拉子来?另外,稻子的事情也始终叫大家摸头不知脑,他是怎么让所有那些母的东西全都变了习性?这个谜底不揭开,的确令所有的人都惶惶不可终日。一开始,卜家的人似乎还没从这没来由的遭遇中醒过闷来,见了人,就像是从坟茔里爬出来的吊死鬼见了钟馗一样,可时间一久,他们也就习惯了,当别人说起卜奇志时,便只当他们说的是张三李四王五和六麻子,而且随着话题的深入,他们自然就成了有关这方面问题的专家。不过,令大家有些失望的是,自从卜奇志被抓了之后,便再也没有听到有关他的半点消息,公家的人也不来了。这期间只要有人上公社,都会特别留意,希望能打听到一点新鲜内容,但都没有结果。幸好这个时间并不是太长,到了六月下旬的一天,刚出工没多久,喇叭就响了。绪香一本正经地说,请三队的卜奇福火速赶到公社。大家一听便晓得他们盼望已久的事情终于要到了,等卜奇福一走,他们便齐集到皂角树下,打赌卜奇志究竟会遭到一个什么样的判决?结果没有一个人认为他会判有期徒刑,起码也会判个死刑缓期两年执行,因为他们还从来没有听说过哪个现行反革命最后能保住性命,至少电影里是这样。尽管意见如此一致,他们还是讨论得热火朝天,后来他们又开始讨论卜奇志判了死刑后的一些具体细节,意见仍然是惊人地统一。有人提到古戏中的死囚大凡都是秋后问斩,但马上遭到绝大部分人的耻笑,谁不我们的党是并不信封建迷信的这一套的,所以他们觉得一旦死刑判决下来,显然卜奇志吃饭拉屎的机会也就不多了。时间不知不觉过得很快,就在他们谈兴正浓的时候,卜奇福回来了。他们全都住了嘴,好像一群正等待着老师公布考试分数的学生。卜奇福一副胸有成竹的样子,他一直走到大家的跟前,然后提起右手,用巴掌在胸前比划了一下切下去的动作。人们松了一口长气:一出大戏落下了幕布、电影场里亮起灯、群众大会散场了。人们等着卜奇福继续说下去,都满怀期待地望着他。过了一会,卜奇福清了清喉咙,说道:很快了!公社说,得赶在七一之前,以此来庆祝党的生日。看来时间比大家预计的更短,掐指算来,卜奇志的日子只能用钟头来计算了。于是大家又开始了天马行空的猜测,不知像卜奇志这样的死囚,是否也会和旧社会的死囚一样可以在最后吃一顿大归饭、喝一碗黄泉酒?如果能这样,他卜奇志就好歹没做一个八辈子不能托生的饿死鬼,也算是没有枉活一场。也有人关心卜奇志到了最后的关头,会不会吓得把屎尿都拉在裤裆里面?据说为了避免这种事情的发生,在枪毙前的几天,一般就不再给水喝了。不过,像卜奇志这样的人,或许他死到临头了还根本就不晓得什么叫怕,这的确很难说,因为说到底,他怕什么呢?吃的在肚皮里、穿的在身上,赤条条单身汉一个,了无牵挂,像他那么自在的人,实在是打着灯笼火把也找不到几个的。这样说来说去,大家忽然发现:其实卜奇志就这样死了,也算不得有多大个冤枉,因为退一万步来说,他不死又能怎么样呢?像他那样当一辈子的照山佬,多活一天少活一天究竟有什么区别?就像这眼下,田里连稗子都不长了,活着的人还不知该怎么发愁,倒不如他那样一了百了的清净。当然,只是不能像他那么个死法。于是大家的话题便由卜奇志转到了自己的头上,首先自然是田里的庄稼:本来现在正该是双抢的时候,可田里连个人影也不见,看过去是一片枯黄的茅草地;山上也是如此,蠖拉子满地都是;大涔河早就见了底,要是再挨一段时日还不下雨的话,兴许就连喝的水都没有了。如果这一切真的是卜奇志搞的破坏、使了什么法术,那公家在枪毙他之前,说什么也得弄到解方,不然,他死了倒好,可就把大伙儿坑苦了。在这个事情上,苟本良比谁都要着急,毕竟他是一队之长,而且,现在在他入党的道路上,天赐良机,一下就少了卜昌荣这么个对手,这可是他做梦也没有想到的。俗话说过了这个村就没了那个店,如果在这要紧的时候不趁热打铁、发扬痛打落水狗的精神,岂不是又要重蹈巴黎公社的覆辙?而且现在这光景,他这个做队长的几乎已经无事可做,剩下的仅仅就是吹吹哨子而已,最令他难受的是:大家因为对卜奇志的兴趣,好像便把卜奇福当保管员时严重失职的事、还有他和现行反革命卜奇志的兄弟关系这些都给忘记了。苟本良愈想愈不是个滋味,便掏出哨子捏在手上,大家见了,就陆续打住了话题,可他并不吹,等大家都不做声了,他忽然冲卜奇福大声说:卜奇福!公社领导做了哪些指示?你怎么不汇报。自从出了那个事后,就再也没有人叫他卜会计。卜奇福一愣,马上就换了一副毕恭毕敬的姿势,苟本良心头一喜:他终于明白了自己是什么东西。卜奇福说:是,苟队长!一着急就忘了,我真是冤得很!领导通知我到时候给那个反革命收尸呐!可我已经划清了阶级界限,要说你们也清楚,我实际上早就同他断绝了兄弟关系。苟本良皮笑肉不笑地说:这种事情,谁说得清楚?除了组织,我怕没谁敢给你证明。卜奇福一下就蔫了。他这副样子提醒了大家,便都冷冷地看着他,因为大家拿不准苟本良说那话究竟是怎么意思。在那些目光的注视下,卜奇福彻底领会了毛主席说的天翻地覆的真正含义,他晓得这仅仅只是一个开始,更漫长的还在后头。他也清楚,在这种时候,他唯一的选择就是低下头、眼睛看着脚下的地,一动不动,什么也不要说。可是有一件事情,说什么他也没法憋在心里,他努力打醒起精神,说这件事情他无论如何得向苟队长和大家汇报一下,他说在公社,胡党委亲自向他宣布了那个反革命的死刑,然后,胡党委要求他务必在两天之内将三颗子弹的费用、总共两角四分钱交到公社。胡党委还说,本来是每颗子弹一角钱的,考虑到他们金桥大队的实际情况,每颗就只收八分钱,这应该感谢政府。可这毕竟是两角四分钱哦!他到哪去弄这笔钱呢?再说,枪毙一个反革命,不比在战场上,只要瞄准了,一枪不就解决了吗?为什么非得费三颗子弹?而且据他所知,当年枪毙兴柱的老子,可是一分钱都没收的,偏偏现在就要收了,这似乎也不公平。卜奇福说这话的时候,暗暗向宋永红瞟了一眼:他抽着纸烟,好像没有听到他说了什么。不过他的这番话又激起了大家的兴致,他们试图弄清楚这三枪究竟都打在卜奇志的什么地方?最后他们达成一致意见:因为据说有的人心脏是长在右胸的,所以如果一枪打在左胸还没死的话,就会朝他的右胸再开一枪;至于第三枪,那是为了保险起见。他们也认为两角四分钱的确是太贵了一些,那几乎是一个小学生一个学期的学费啊!有人建议卜奇福去找胡党委说说,看可不可以要求在枪毙卜奇志的时候,干脆就直接打他的脑袋,这样就用不着打两枪。卜奇福不由得眼前一亮,他忽然想到了一个更经济的办法:如果领导能同意他去说服他兄弟自己喝农药的话,他甚至一分钱也不用出,那小半瓶一六零五,一直都还放在猪圈的食槽下。令金桥三队的人没有想到的是,卜奇志执行枪决的地方,居然就是在江须岗的山脚下。六月三十日,星期三,从公社来贴布告的通讯员遵照胡党委的指示,刚到金桥就直接去了广播室,绪香迅速将这消息进行了紧急广播,接着又广播了布告的全文。于是金桥大队沸腾了。当押解现行反革命卜奇志的人马还没有到来的时候,全大队的男女老少就已经将布告背得滚瓜烂熟,卜奇志的罪名除了现行反革命外,最引人注目的是破坏春耕生产罪和强奸罪,大家想这必定就是指他日牛屄那件事情了。人们也牢牢记住了布告最后的那几句话:罪行极其严重,不杀不足以平民愤,决定判处卜犯奇志死刑,于一九七六年六月三十日验明正身,绑赴刑场,执行枪决。从那以后,每当人们再提起那个人,总是习惯说卜犯奇志。人们焦急地等待着枪兵和卜犯奇志的出现,设想着那个即将到来的激动人心的场面。学校干脆就放了学,因为当绪香刚刚播完第一遍,教室里就已经空无一人。每一个人都生怕错过了这个千载难逢的机会,他们想到了江须岗,谁都晓得刘兴柱的老子、那个伪军排长也是在那枪毙的,卜犯奇志自然也会在那个地方被处决。很快,江须岗临河的那块山坡上,便挤满了黑压压的人群,而且像疯狂的蠖拉子一样,那些黑色还在不断地蔓延,涂抹着原本枯黄的颜色。谭四清等了很久才离开学校,他不能肯定是不是真的可以不上学了,无论如何,他这个典型是不可以犯普通同学会犯的错误的。直到看见宋得新和秦老师也朝江须岗的方向去了以后,他才放心地拎着书包走出教室。谭四清一路狂奔,他觉得自己就像是又回到了那个大雪纷飞的夜晚,不同的是现在的危险不在身后、而是在前面万头攒动的地方,他只有赶快融合进那片黑色之中去,才能消除内心的恐惧。他也说不清究竟自己害怕什么,只是在脑海中不间断地闪现着卜奇志的那副面孔,那面孔比任何时候都更清晰:稀疏的头发,黄色的眼球,脸上像黄牛颈项处的褶子一样的皱纹。他一边跑一边感到卜奇志的幽灵像一阵风似的紧随着他。他赶到江须岗时,那里闹哄哄的一片混乱:围绕着乱葬岗一处崖壁下的平地,人们像无头苍蝇一样到处乱窜,每个人都希望能占据一个视线没有遮拦的地方,有的人更冒险爬上了树枝,尽管上面满是毛虫,但和眼前的西洋景相比,吃这点苦头显然算不了什么。据说兴柱的老子当年就是在那块平地上被结果的,现在那儿便成了成百上千双眼睛注视的焦点。谭四清一心要找到范令喜,在人群中转得晕头转向。他差不多碰到了三队所有的人,他还见到了彩彩,却始终没见到范令喜,甚至海巴、卜昌贵也不见踪影。彩彩站在一块大石头上,她挪了挪脚,腾出一小块地方,叫谭四清过去,他很犹豫。彩彩说:到处都是蠖拉子,你乱跑些什么呢?谭四清忙说:我在找令喜。彩彩指了指崖壁上面,说:我看见他们往那儿去了。谭四清扭头就走,走了两步,又停下来对彩彩说:我找他有事。彩彩一笑,并没有说什么。谭四清赶快钻进了人缝,他听见从大涔河那边传来一阵吆喝声,以为是枪兵们已经到了,心里一走神,脚下不由得打了个趔趄,他连忙用手按住地,结果全按在了一团团的蠖拉子上面。他胡乱在裤子上擦了擦,接着朝崖壁上爬去。他们果然全在崖壁上凸出的几块大青石的后面,范令喜见了谭四清,朝他招招手,叫他赶快过去。海巴和卜昌贵本来紧靠在范令喜的旁边,这时也忙给他腾了一个位置。在这里俯瞰下去,就像是站在天安门城楼上检阅部队那样一清二楚:下面的人越聚越多,像是开万人现场大会,而且从四面八方还不断有人聚集过来,那场面十分壮观。他们趴在石头后面大气也不敢出,生怕被下面的人发现了,因为据海巴的分析,他们待的这个地方,是很有可能被走火的流弹击中的。谭四清听海巴说得信誓旦旦,不由得心里有些发毛,几次想提议还是下去算了,但看范令喜他们的那神态,怎么也说不出口。他小心翼翼地把脑袋挪到一条石缝后面,后来干脆缩下头,海巴见状,故意把头伸出去了望了一下,然后一惊一乍地说:啊!来了来了!谭四清忙问道:真的来了?卜昌贵就冲着他笑。谭四清明白了是怎么回事,说:卜昌贵!你阿叔马上要上西天了,你还在这里看热闹,真没有良心!卜昌贵朝地上吐了一口唾沫,说:我家早就和他一刀两断了。谭四清反问道:一刀两断了怎么公家还要你家替他出子弹费呢?卜昌贵一下不知如何回答,嗫嚅了半天,才说:反正,那子弹是我们家出了钱的。海巴一听,扭过头瞪着卜昌贵说:妈拉个屄!你又变卦了?刚才说好了的,谁先抢到那子弹壳就归谁。范令喜也说:就是!老子可以作证。卜昌贵哭丧着脸道:老子真是倒霉,统共三粒子弹,偏偏有四个人。海巴笑道:当初你怎么不要你爹多买一粒?话音未落,忽听得山下传来一阵拖拉机的突突声,接着人群中发出阵阵欢呼。他们信的这下是真的来了,果然,没等多久,顺着大涔河岸边的那条土公路,一辆满载着人的手扶拖拉机终于开了过来,远远看去,最明显的就是车上的人都穿着绿色的衣服。人群像炸开了锅,有人已经认出了开车的就是公社的佘司机,他因为他那个特别的姓在全公社闻名,还有人坚持说看见在车斗里竖着一块长木条,那上面一定是写着现行反革命分子卜犯奇志的字样,而那四个字上就用红笔打上了大叉。就在人们争论不休的时候,那辆手扶拖拉机却在河边停下了,但车上的人都没有下来,似乎在等待着什么。过了一会,果然从大队的方向跑过来一队人马,很快便可看出来那是民兵营长和全大队的基干民兵,他们全都带着长枪,一边跑一边响亮地喊着口号。海巴已经从那队人马中认出了倒数第三个就是他的鸡巴哥哥,便说:你们晓得么?我那鸡巴哥哥背的是一杆新枪。范令喜挖苦道:哦!那一定是六指头给他发的了,一会儿枪毙卜犯奇志,是不是你鸡巴哥哥开枪?卜昌贵不屑地说:他鸡巴哥哥哪有资格,你们没看见那车上全是解放军吗?海巴恼羞成怒地说:你妈拉个屄的一个反革命家属有什么资格多嘴?卜昌贵一脸的委屈。

……

|

|