新書推薦: 《

牛津呼吸护理指南(原书第2版) 国际经典护理学译著

》 售價:HK$

206.8

《

窥夜:全二册

》 售價:HK$

87.8

《

有底气(冯唐半生成事精华,写给所有人的底气心法,一个人内核越强,越有底气!)

》 售價:HK$

74.8

《

广州贸易:近代中国沿海贸易与对外交流(1700-1845)(一部了解清代对外贸易的经典著作!国际知名史学家深度解读鸦片战争的起源!)

》 售價:HK$

97.9

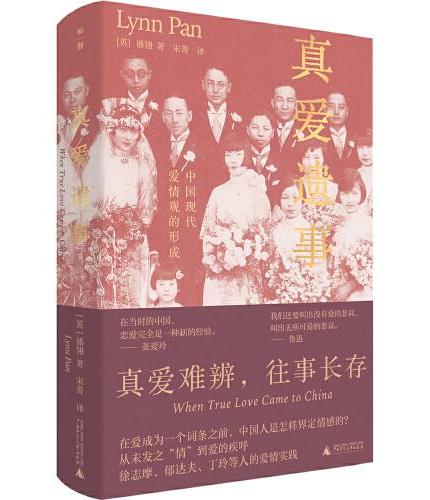

《

真爱遗事:中国现代爱情观的形成

》 售價:HK$

118.8

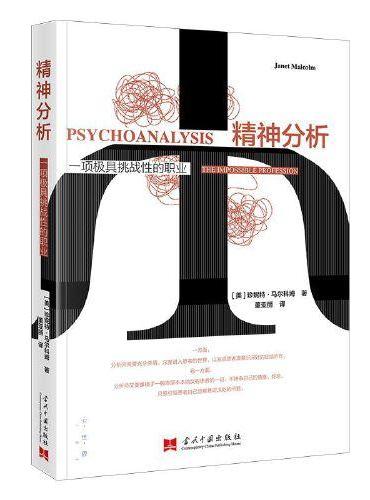

《

精神分析:一项极具挑战性的职业

》 售價:HK$

74.8

《

虚拟货币及其犯罪治理实务

》 售價:HK$

63.8

《

辽史纪事本末(历代纪事本末 全2册)新版

》 售價:HK$

107.8

編輯推薦:

“我叫玛丽·凯瑟琳·布莱克伍德,今年十八岁,和姐姐康丝坦斯住在一起。我常想,如果运气好点,我可能生出来是个狼人,因为我两只手的中指和食指都一样长,不过我得对现状感到满意。我讨厌洗澡,讨厌狗,还有噪声。我喜欢姐姐康丝坦斯,喜欢理查·金雀花,以及鬼笔鹅膏,一种杯形的剧毒蘑菇。我们家其他人都死了。”如果看似平凡无害的日常生活让你感到隐隐不安,那么这本书将是你的良伴!美国哥特小说女王雪莉·杰克逊最富盛名的长篇小说,对人类心理的一次大胆探索;一个家族的孤独与疯狂,一段被时间遗忘的历史,一部以独特视角探讨家庭、秘密和人性的阴暗面的令人不安的杰作;摆脱桎梏,无需“正常”!一部关于孤独、权力和疯狂的小说,以独特的氛围和对人性的深刻洞察,挑战我们对“正常”和“异常”的传统看法;著名作家唐娜·塔特、卡罗尔·欧茨、乔治·桑德斯、马龙·詹姆斯一致推崇!专栏作家、青年译者徐成依据1962年维京出版社权威底本倾情翻译并撰文推荐!

內容簡介:

长篇小说《我们一直住在城堡里》首次出版于1962年,是哥特小说女王雪莉·杰克逊的写作生涯封笔之作。

關於作者:

雪莉·杰克逊(1916—1965)

內容試閱

译后记