新書推薦:

《

她们登上了太空:第一批NASA女性宇航员成长纪实

》

售價:HK$

107.8

《

当代资本主义日常生活金融化研究

》

售價:HK$

140.8

《

证明的故事:从勾股定理到现代数学

》

售價:HK$

131.8

《

雀鸟与群狼的对决:扭转战局的兵棋游戏

》

售價:HK$

96.8

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》

售價:HK$

49.5

《

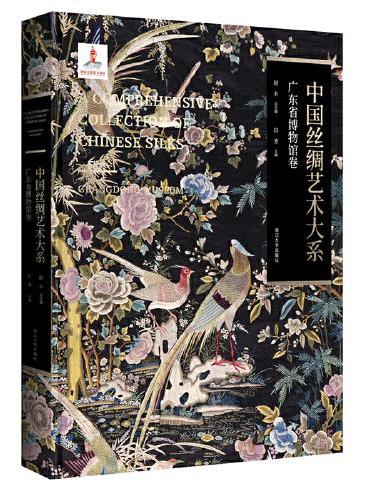

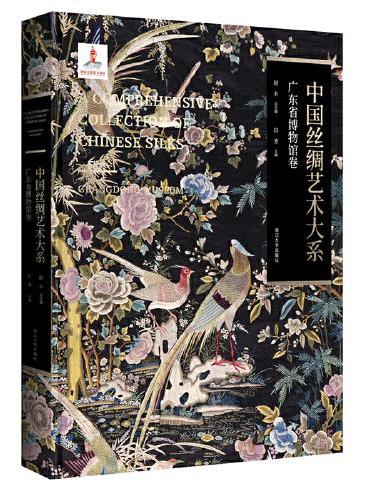

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》

售價:HK$

1078.0

《

海外中国研究·中国乐书:从战国到北宋

》

售價:HK$

162.8

《

明代赋役与白银——梁方仲著作集

》

售價:HK$

79.2

|

| 編輯推薦: |

|

本书共分为三部分,第一部分着重于史学理论的基本问题,主要关注的是历史创造问题的理论研究,在介绍了学界研究的主要观点的基础上,系统疏理了马克思、恩格斯的历史观和创造论。第二部分是对中外政治制度研究中存在的某些盲目倾向的辨析,旨在把探讨的方向拉回到中国文化自身发展的轨道,以体现世界历史发展共性与个性相统一的理论逻辑。第三部分主要完成于作者求学时代,重点关注民俗信仰和明代思想及经济发展情况,比较能够反映作者当时研究的重心。

|

| 內容簡介: |

|

本书是一本自选文集,之所以称其为“多领域学思辨偶得杂陈”,一是想要说明研究的深度不同,有些只是浅尝辄止,尚未加以详考细究。二是意图表明其中涉及的领域比较杂乱且广泛,基本上涵盖了古今中外的各类议题,不过,深究起来其实还是能够反映作者长期关注和探索的一个主题:乡土文化与中国的现代化。本文集所收录的论文重在对史学理论基本问题的探讨上,主要关注历史创造问题的相关研究,并针对学界现状进行相应辨析,同时还关注民俗信仰和明代思想及经济情况。力图展现中国文化传统的一些面貌,为认识中国社会的近代转型提供一定的借鉴。

|

| 關於作者: |

|

任军,男,1963年生,陕西西安人。先后就读于河南大学历史系、中国人民大学党史系。在职期间任原解放军外国语学院和信息工程大学教授。主要从事政治理论、中国历史文化、乡土文化和现代化的教学与研究工作。有90余项研究成果分获各级优秀社科成果奖,在《历史研究》等学术刊物和学术会议上发表论文110余篇,出版《现代化漩涡里的中国》、《中国共产党民主思想发展历程》(合著)等著作10余部,承担包括国家社科后期资助项目在内的各级各类学术课题20余项。曾入选全军思想政治教育专家库、军校院校教学评价专家库、战略支援部队党史军史专家库,被聘为战略支援部队党的创新理论研究中心研究员。

|

| 目錄:

|

导言中西文化碰撞中生成理论认知领域的隐性藩篱……..…........1

刺罔正源篇

历史创造问题上的分歧与争论……..…........7

马克思、恩格斯关于历史及其创造的基本思想……..…........28

历史哲学研究中三个重要概念特性的辨析……..…........51

辨析跨越篇

浅议史学研究中呈现的模式化倾向……..…........69

深刻认知西式政治制度生成的特性及启示…………………………..........95

跨越西式政治思维逻辑的认知门槛….....................................129

中国古代乡村治理性质再审视-“自治”还是“他治”……..…........141

近代中国政治制度转型与创设的经验教训……………………….......158

民国时期有关民族和国家的理论认知及检讨……..…........188

目录

习得杂陈篇

“鬼神观念源于蟾蜍(月)族”说质疑……..…........213

说灶……..…........224

中国灶神信仰及祭灶风俗研究……..…........ 243

明代中后期城乡经济关系的历史变化……..…........282

从政权机构的逐渐完备看大顺政权性质的转化……..…........297

后记……..…........310

|

| 內容試閱:

|

后记

呈现在读者面前的小册子是一本自选文集,所选论文时间跨度起自20世纪80年代至21世纪20年代。之所以名之为“多领域学思辨偶得杂陈”,一是因为所选论文研究的深度参差不齐,有些只是浅尝辄止;有些只是还原陈述未加详考细究。二是因为涉及的领域比较杂乱且广泛,古今中外的论题都有涉及。不过,深究起来其实还是能够反映笔者长期关注探索的一个主题,即“乡土文化与中国的现代化”。从求学时代起就对中国社会的现代转型和现代化模式探索的话题产生了深厚的兴趣,数十年的主要研究成果也以《现代化漩涡里中国他者化与中华性的扞格》(河南大学出版社,2013年版)为名的文集形式问世。然而,中国式现代化的生成是一个非常复杂的历史进程,除实践探索的艰辛外,理论学术认识也涉及非常广泛的领域。特别是在中西文化碰撞的广阔背景下,如何认识和吸收西方文化?如何对待自身的文化传统?两种文化的交融对中国式现代化会产生怎样的影响?这些都是必须面对和回答的重大问题。我们应当注意到,在回答和研究这些问题时,不少学人深受西方理论和思维方法的影响,无论是对西方理论本身的学习吸纳,还是用以分析研究中国自身的历史文化,都或明或暗、或多或少地在意识深层树起了“他者化”的标杆,极少数学者甚至把情绪化带入了研究过程,从而大大地影响了研究结果的客观性和科学性。文集所收三组论文中的前两组正是针对这种现象的研究思考。第一组涉关史学理论的基本问题,主要关注的是历史创造问题的理论研究。在介绍和辨析了学界研究主要观点的基础上,系统梳理了马克思、恩格斯的历史观和创造论,认为不能因反对而教条式地对待马克思主义,忽视他们原创性的理论表达,尤其是一些真理性认识的理论和时代价值值得珍视和传承。由此引申出对历史事实、历史认识和历史经验三个概念的深度思考,主要针对学界过分强调历史认识的主观性、历史事实的不可再现性以及历史经验价值的非直接性等认识倾向,进行了相应的辨析。这些研究的目的在于树立一种相对客观科学的认识方法,以期对现实问题的分析能够建立在客观准确的历史问题认识的基础上。第二组则是对中外政治制度研究中存在的某些盲目倾向的辨析,旨在把探讨的方向拉回到中国文化自身发展的轨道,以体现世界历史发展共性与个性相统一的理论逻辑。第三组则重点关注民俗信仰和明代思想及经济的情况,能够反映笔者当时研究的重心,即搞清中国文化传统的基本面貌,这是认识中国社会近现代转型无法忽视的历史基础,

文集命之为“遇仁斋”含有一点追古幽思的味道,比照古代文人雅士为自己的研学场所起个名号。从表层看,此名反映了这个场所为我们夫妻二人共同使用之所。夫人余桂芳副教授曾供职于洛阳理工学院马列部,我们是大学同窗,又在不同的高校承担着思想政治教育的教学任务。这便使我们的研究和学习内容高度重合,许多成果都是共同完成的,“遇仁”就是“余任”,暗含着我们的共同旨趣。从深层看,我们都是思想政治教育工作者,首先必须修身养性,追求“仁德”之心,这样才能更好地履行“立德树人”的职责。其次,教育工作者还必须具备“仁爱”之心,视学生如子侄,耐心传道,悉心指导,才能不辱为师之名。因此,“遇仁”就是求“仁”追“仁”,把“遇仁”作为我们安身立命、履职尽责的座右铭。师者,传道授业解惑也,首要的是必须“悟道”。我们在几十年的教学生涯中对“道”产生了一些粗浅的理解。首先是“知道”,强调一个“熟”字,即努力做到“熟知自我”“熟悉环境”“熟炼思想”,恪守开阔眼界、把握边界、提升境界的修养路径,把加强自我修炼、提高思想品质、提升生存境界看作最终能否获得幸福感和成就感的关键。其次是“守道”,强调一个“专”字,即努力做到“岗位专一”“业务专注”“学术专心”,把讲好每一堂课作为自我价值实现的重要方式,用问题意识和批判思维提升研究能力。最后是“传道”,强调一个“活”字,即努力做到“保持活力”“做事灵活”“善于生活”,思维不僵化、偏好不恪守,积极面对生活与工作,眼中充满阳光。视工作为生活的一部分,努力实现两者的融合兼顾。在复杂的现实生活中能保持思维定力,即不用生活经验代替理性认知、不用直观感受代替逻辑分析、不用偶然现象代替综合判断、不用片面观察代替系统思维。以自己稳定的情感、灵活的思维方式和尽可能完善的修为较好地履行师者的职责和义务。如今,我们都正式退出了工作岗位,希冀用文集的方式记录学术思想发展历程的点滴,以示纪念之意。

感谢我所在学校在研究经费上给予的大力支持!感谢我的青年同事高世鹏、刘思朝等,为拙作的编辑整理及其他繁杂的审批、报账等相关工作付出的耐心和劳动,没有他们的帮助,拙作能顺利编成就是不可想象的!感谢张晶编辑为拙作出版付出的艰辛劳动!

2023年初冬于神都洛阳遇仁斋

历史创造问题上的分歧与争论

改革开放以来,从质疑“人民群众是历史的创造者”始,历史创造问题引起了热烈的争鸣。除大多数学者坚持“人民群众创造说”外,还出现了“人人创造说”“杰出人物创造说”“创造者创造说”“知识分子创造说”和“无产阶级创造说”。争鸣必然涉及历史创造的主体、动力、表现形式、决定力量以及历史的本质、人民群众的构成、历史进步的推动力量等诸多问题。全面梳理争鸣中的观点和论据,对在争鸣中形成共识、推动理论研究向深层迈进具有积极的意义。20世纪80年代,以质疑“人民群众是历史的创造者”为始,学术界围绕“谁是历史的创造者”展开了一场空前热烈的大讨论。争鸣推动了对历史唯物主义基本原理的研究和理解,但分歧的持久存在也表明共识还远没有形成。因此,通过系统梳理、回顾评析争鸣中出现的主要观点和理论依据,有助于深化问题的研究。

一、历史创造者争鸣中的主要观点

改革开放40多年来,随着思想解放的深入,历史创造者问题研究的视野越来越宽、层次越来越深,各种观点纷呈。

(一) 坚持“人民群众是历史的创造者”

当“人民群众是历史的创造者”遭到质疑时,大多数研究者仍坚持认为这个命题是历史唯物主义的基本命题。除坚持“人民群众对于历史发展具有决定作用,它全面地体现在社会生活的各个方面。人民群众是社会物质财富的创造者,也是社会精神财富的创造者,还是变革社会制度的决定力量”等这些基本依据外,还进一步深化了对基本概念的理解。首先,关于“人民群众”,有研究者认为:“它有量的规定性,即指居民中的大多数;同时又有质的规定性,它指一切对社会历史起着推动作用的人们,在阶级社会中,包括一切对历史发展起着促进作用的阶级、阶层和社会集团。不管历史的情况如何变化,人民群众的主体和稳定部分,始终是从事物质资料生产的劳动群众及其知识分子。”这样理解不是简单地对应“英雄”“少数”或专指“劳动群众”,而是指在任何时代条件下推动历史进步的人们的集合体,上升阶段的剥削阶级的历史作用也就自然地涵盖于其中了。其次,关于“创造者”,有研究者提出:“创造者是指历史的推动者”,“只有推动历史发展的先进阶级、人民群众才是历史的创造者”,但是历史创造活动“决不是个人活动的堆砌”,“并非所有人都是历史的推动者”,由于人民群众的生产活动“是创造历史的最基本的活动”,“决定和制约着其他历史活动”,因此,“人民群众是创造历史的主体,是历史发展的方向或总趋势的决定者”。有研究者特别强调“人民群众是人类社会赖以存在和发展的物质资料的主要生产者”的意义绝不仅在于为历史创造提供了前提和条件,而是正如恩格斯所说:“自从阶级产生以来,从来没有过一个时期社会上可以没有劳动阶级。这个阶级的名称、社会地位有过变化,农奴代替了奴隶,后来本身又被自由工人所代替……无论不从事生产的社会上层发生什么变化,没有一个生产者阶级,社会就不能生存。可见,这个阶级在任何情况下都是必要的。”上述论证证明了“人民群众是历史的创造者”这个命题的正确性。

在坚持这一命题的研究者中,关于人民群众“怎样创造历史”“创造作用有多大”“具体指谁”等问题上,出现了“渐变创造说”“作用有限说”和“无产阶级创造说”等看法。

首先,“渐变创造说”认为人民群众创造历史的作用在不同的历史阶段的强度是不同的。有研究者提出:“在文明与民主程度相对较低的历史发展的早期,‘英雄人物’在创造历史中的指引作用是历史发展的主要动力。而随着生产力的提高、文明的发展,普通民众的民主观念得到提升,他们越来越自愿地介入社会与国家事务的管理中来,此时,‘英雄人物’的作用得到削弱,民众创造历史的力量得到释放,历史就越来越表现为是‘人民群众创造的历史’了。”有研究者认为:“人民群众对社会发展起着决定作用在不同的时代它的范围和程度都是不相同的。”而且,“这种作用的发展,并不是直线前进的,而是走着一条曲折的道路”。列宁虽然将人民群众视为“自觉的历史活动家”,但也指出:“在一百多年以前,创造历史的是一小撮贵族和资产阶级知识分子,工农群众则尚处于沉睡状态”,只是到了资本主义时代,由于“大大提高了整个文化,其中包括群众文化……现在千百万人正在独立创造历史”。所以,人民群众的历史创造作用不是等量的、均质的,而是逐渐增强的过程。

其次,“作用有限说”认为人民群众推动历史进步的作用只有在特定的情况下“间接”地发生,而且人民群众的反抗活动也并非都是推动历史进步的。有研究者认为被剥削阶级的反抗斗争只在“有利于发展统治者内部革新派的力量”的情况下,“间接地起着历史发展的动力作用”,而更多的情形是:“这种不代表先进生产力的被剥削阶级的反抗斗争,往往严重地破坏了原有的尚未过时的统治秩序,带来了社会大动乱,不仅没有推动社会进步,反而导致经济大倒退。尽管被剥削阶级的反抗斗争无论在什么情况下发生在道义上总是合理的,但却不是在一切场合都能(间接地)起动力作用,更谈不上起直接动力作用或‘对社会发展起主要推动作用’。”这种观点有用结果反证缘起的意味,具体的反抗行为可能会对现行的社会秩序造成扰乱甚至破坏,就如同正义的战争也必然会带来破坏性效果一样,不能由此就简单地否定被剥削阶级的反抗行为与社会发展总趋势形成的因果关系。

最后,“无产阶级是历史的创造者”认为“人民群众”特指的是“无产阶级”,“人民群众是历史的创造者”是无产阶级革命时代特有的命题。在争鸣中,有研究者主张应把命题放到不同社会发展阶段上进行研究,注重“人民群众是历史的创造者”提出的时代背景。有研究者进一步提出,要从历史主体变化的事实出发,区分历史创造在事实层面和价值层面的不同主体。就事实层面而言应是“人们自己创造自己的历史”,而在价值层面才可表达为“人民群众是历史的创造者”。就后者而言,“它揭示了以无产阶级为代表的人民群众即将开辟的一个自觉创造人类历史的全新阶段”,命题成立的前提是: 人类社会已经进入资本主义时代,“人民群众”特指“无产阶级”,“创造历史”是指人们能够按照自己的意愿自觉地推动历史前进,并能把握正确的方向。有研究者指出:“马克思认为,无产阶级不仅由于其低贱的社会地位构成一个革命的因素,更为重要的是它在现代生产体系的转换中居于主导地位,它自身争取解放的条件与社会发展的方向具有内在的一致性。”因此,“以无产阶级为代表的‘人民群众’作为一个历史主体的诞生,是基于生产力的规定,而不是人数规定,也不是某种伦理规定”。“在以往的历史上,劳动群众,包括马克思主义诞生以前的无产阶级,他们还不能把握到自己解放的条件,他们没有摸索到历史发展的规律,他们无法掌握自己的命运”,因此,这个命题所说的“人民群众”只能是特指现代“无产阶级”。

(二) 质疑“人民群众是历史的创造者”

1984年,历史学家黎澍在《历史研究》上发表了《历史的创造及其他》一文,认为“人民群众是历史的创造者”这个提法不能成立,因为它存在逻辑推理错误,即“把物质条件的创造者和历史的创造者完全等同起来”,特别是“精神财富的创造”不能用人民群众的社会实践是一切科学文化艺术的“源泉”来代替。因此,群众史观与英雄史观一样具有片面性,“这两种说法都离开了创造历史的前提,仿佛历史是按照英雄或人民群众随心所欲地创造的”“都没有脱离唯心主义的窠臼”。进入21世纪以来,还有研究者旗帜鲜明地反对“人民群众是历史的创造者”的提法,认为这是苏联哲学家对《苏联共产党(布)历史简明教程》中的某些观点的引申和附会,马克思、恩格斯的提法是“人们自己创造自己的历史”,从来没用过“人民群众是历史的创造者”或是“历史的主人”这样的提法。认为“人民群众是历史的创造者”的错误在于将历史存在的物质条件等同于历史;将物质生活资料的生产者等同于历史创造者;将人民群众与英雄对立起来进行选择本身就是错误的。

|

|