新書推薦:

《

萤火虫全球史:西方人眼中的古代丝绸之路

》

售價:HK$

83.6

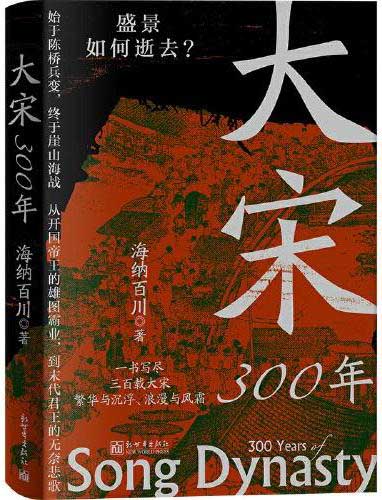

《

大宋300年(写尽三百载大宋繁华与沉浮、浪漫与风霜)

》

售價:HK$

75.9

《

害马之群:失控的群体如何助长个体的不当行为

》

售價:HK$

96.8

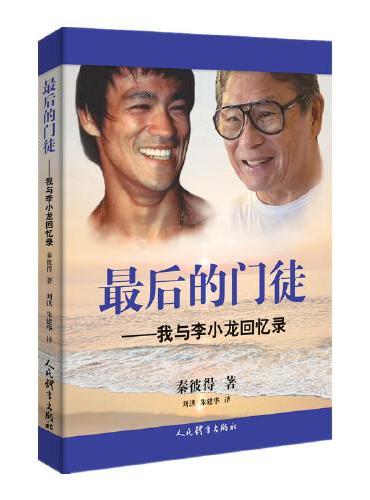

《

最后的门徒——我与李小龙回忆录

》

售價:HK$

74.8

《

没有明天的我们,在昨天相恋

》

售價:HK$

47.1

《

流动的白银(一部由白银打开的人类文明发展史)

》

售價:HK$

63.8

《

饮食的谬误:别让那些流行饮食法害了你

》

售價:HK$

63.8

《

三千年系列:文治三千年+武治三千年+兵器三千年

》

售價:HK$

197.3

|

| 編輯推薦: |

南京大屠杀亲历者记,张恨水《大江东去》故事主人翁原型。

国难当头,惊心动魄,死里逃生,南京大屠杀期间,钮先铭将军藏匿鸡鸣寺240天,其传奇经历,闻者难以置信……

|

| 內容簡介: |

国难当头,惊心动魄,死里逃生,南京大屠杀期间,钮先铭将军藏匿鸡鸣寺240天,其传奇经历,闻者难以置信……

一名弹尽粮绝的职业军人,从阿鼻地狱般的逃难,到藏身寺庙,化身知客僧,表现出的依然是一名和日本兵斗智斗法的战士,始终保持“胜也好、败也好、就是不和他讲和”的战略原则。期盼有朝一日能设法归队,继续抗日。

在共赴国难期间,袍泽兄弟相互扶持、永清寺僧众冒死收留、洪门兄弟侠肝义胆……人们在本能的利己、偏狭、虚荣的人性之上,表现出国家至上、民族至上的家国情怀。

一个个小人物,从不同角度表现了沦陷后南京人民“万死孤忠未肯降”的悲壮与隐忍。僧众们对于落难的职业军人从惧怕牵连到冒死收留,再到与寇周旋,最后陪护撤离,同生共死。

|

| 關於作者: |

|

钮先铭(1911—1996),十四岁东渡日本,学习日本文学,再入日本陆军士官学校学习,1931年毕业返国。1937年南京陷落后,在鸡鸣寺的下院永清寺藏匿八个月,几乎与外界完全隔离,过程可谓惊心动魄。1938年8月,他找到机会出逃,离开南京……

|

| 目錄:

|

目录

南京

首都浩劫

阿鼻地狱

火烧下关

甘心伏居

自我解嘲

最长之夜

计划突围

捡支枪来

悼谢承瑞

背城借一

最后考验

空门行脚

我佛有缘

我替你剪

六道轮回

难友羣像

千古胜迹

皇军来了

一缕寃魂

絶口不言

忠贞智慧

营长挑柴

魂不附体

法名二觉

毗牙斜睨

我真流泪

马鹿阁下

鬼子羊羹

《心经》半卷

菩提萨陀

缁衣渡江

和尚也嫖否

酒肉穿肠过

开门揖盗

心焦罪过

集体屠杀

偏不讲和

死尸臭票

曲终人散

鸡鸣寺

挑肥拣瘦

六根不净

鸡鸣寺行

出水要钱

抬着守印

南京和尚

为僧八月

胭脂井坏

那座死城

胜利之日

大江东去

未能免俗

古鸡鸣寺

我亦挥毫

《孝经》空白

老僧圆寂

摆出噱头

二僧一俗

僧俗一同

传家之宝

地水火风

火化和尚

还俗记

摩登姑娘

观音道场

又进红尘

将军一误

和尚虽假

奸淫掳掠

怵目伤心

劫后下关

乱世姻缘

江滨赠表

感慨系之

忆昔巴黎

重逢旧雨

帮会中人

只许流血

噤若寒蝉

耀武扬威

炸平汪墓

汉奸嘴脸

三少三多

荒凉冷落

天堂地狱

白渡桥边

近家情怯

和尚吃荤

卜卦算命

凡念又生

我那洋婆

传奇人物

泰国皇族

夜长梦多

送我回国

权当一哭

移樽就教

陌上同行

凯歌前奏

热门机关

爱情

洋嫂嫂么

死过二次

是否爱欲

口没遮拦

英雄本色

娃娃军官

正是鄙人

玩世玩命

“孙”变了

不作附庸

有个疙瘩

场面尴尬

爱不爱她

谁最孤独

大玩特玩

法国男性

巡逻警察

心底的话

一心求去

写离婚书

不曾丢脸

爱没条件

伊人之念

骊歌起兮

告别瞬间

洋婆子兮

同床异梦

还我本色

|

| 內容試閱:

|

【序】

典型在夙昔

1940年,张恨水(1895-1967)先生所书《大江东去》在香港《国民日报》连载一年。当时,中国正面对艰巨的抗日战争,此一由著名小说家执笔的战争爱情故事颇振奋人心、提高士气,因此风靡一时。

《大江东去》故事的主人翁,原型人物即先父钮先铭(1911-1996)。他生于天津,十四岁时随着长其八岁的崔万秋(1903-1985)先生东渡日本,就读广岛高等师范学校,学习日本文学,越三年,再入日本陆军士官学校学习军事,1931年毕业返国。留学初期,其寄宿在当时已经小有名气的日本女作家森三千代(1901-1977)家中。不久,”九一八事变”发生,中日关系恶化,与森三千代的往来也逐渐减少。

1932年,入第35军,在军长傅作义(1895-1974)将军麾下担任少校参谋,驻绥远,并认识了年长七岁的战友谢承瑞(1904-1937),成为患难与共的摰友。

1934年,与交往多时的女友孙经仪(1913-1967)成婚,并于翌年诞下一子;同年奉派法国留学。孙经仪女士的父亲孙仲山(1877-1950),四川长寿人,大中银行创办人之一,乃北方殷实商人,其另一位知名女婿李善基(1902-1961),笔名”还珠楼主”,擅写武侠小说,娶了孙仲山次女孙经洵。

1937年南京保卫战后,先父藏匿在鸡鸣寺的下院永清寺,法号”二觉”,曾屡屡遭日本鬼子盘查,其过程用”惊心动魄”形容亦不为过,还亲眼目睹日本鬼子在南京屠杀的同胞遗体逾二万具!

先父在鸡鸣寺做了八个月”假”和尚,与外界完全隔绝,因此被认为应该是阵亡了。依当时规定,失踪超过六个月即做阵亡论,于是,抚恤金发了,追悼仪式也办了,夫人孙经仪亦即决定改嫁先父在日本陆军士官学校时的同学赖光大(1911-)。

1938年8月,先父终于找到机会出逃,离开南京,万没想到,回到家时竟已人去楼空,还把亲朋好友吓得半死,误以为”鬼魂”出现……。先父的传奇瞬于同侪间轰传,才有了《大江东去》这部书的问世。

1940年冬在重庆,死里逃生的先父第一次与张恨水先生见面,描述了他在”南京保卫战之后的遭遇,以及如何获得寺庙收留与保护的经过,这桩由南京保卫战”所造成的悲剧。

惟小说终究是小说,诚如张恨水先生于〈序〉中所言:”乃更加以三分之渲染,与四分之穿插,并所有之材料作为三分,融合而成为一篇二十万言之章回小说。”先父乃于1970年自撰回忆录《还俗记》。

我是父母这段经历之后才出生的。看先父以一名精通日语的军官,在敌人眼皮之下不露破绽,战战兢兢地度过240天,难以想象当时他是何等惊恐。军人为国捐躯,理所当然,但是,身处敌人控制下的南京,眼下只有二种选择,第一是被”利诱”当”汉奸”,因为他的日语够好,其次是被”凌辱处决”,因为不甘当”汉奸”,而这二种都不是父亲愿意接受的。

尤其,他在永清寺期间目睹日军在上元门外屠杀同胞,并被以僧人身分为日军派往大湾子掩埋被屠杀者的尸体,成为南京大屠杀历史的重要见证人,心中的悲痛与愤怒难以言喻!

为了鸡鸣寺诸僧俗的安全,先父不得不充当”知客僧”,周旋于日本侵略者及汉奸之间,时时与同为日本陆军士官学校校友的侵华日军擦肩而过,包括日军总参谋副长今井武夫(1898-1982)少将。除早习临摹之外,他每日为游寺的日军撰写条幅,以收取香油,维持寺内日常开销。

我之所以重编《还俗记:南京大屠杀下的鸡鸣寺240天》,在感念当年南京鸡鸣寺主持”守志”收留、庇护先父的慈悲,彰显其于惨烈的战争下,救人一命胜造七级浮屠的大德,体现佛门众生平等的精神弥足珍贵!

1939-1960年间,先父负责国府的参二情报工作。可能是性格使然,在这二十多年当中,他很少谈论工作,即便留下的遗稿,有牵涉到机密的,也是解密之后。是以,2023年,我在台湾和讲台文化有限公司合作,撰写、出版了《交手:钮先铭与二厅?警总?大陆工作处》一书。不过,抗战末期,阎宝航(1895-1968)先生自先父那儿取得日本关东军部署之机密一事并未列入。

这件事,先父生前从未透露,当然,我也不得而知。不过,阎宝航先生的公子阎明复(1931-2023)先生于1965年出版的《阎明复回忆录》有相当的记载:

父亲在1965年,应中共中央组织部的约请,写了一份《阎宝航谈地下党工作的经验》纪要。……

在《经验》中父亲最后写道:“这个工作,从1941年春至1945年日本投降,四年中除完成了一般要求外,曾获得二件特别重要的情报。

一、报导了纳粹德国进攻苏联的准确日期。……

二、拿到日本驻东北关东军的全部机密材料。约在1944年夏季,我向军委三厅副厅长钮先铭说:陈诚要我写日本何时进攻苏联的文章,但是没有材料,可否把日本关东军的材料借我用一用。我再三要求,他才答应借给三天。我就这样用’假公济私’的办法,把材料拿到手。这个材料包括日本关东军的部署、设防计划、要塞地址、兵种武器、番号人数、将领姓名等等一套全部机密材料。拿到材料后,交给罗身迅速照相,三日内复还。这份材料对于苏军出兵东北,很快消灭了关东军,也起了一定的作用。”

父亲是如何取得情报的,我当年还不知道。从现在看到的文字材料,大体是这样的。……

关于日本关东军在东北的布防的情报,父亲是通过他的老朋友宁恩诚在国民政府国防部三厅工作的内弟钮先铭搞到的。

那是在1944年,陈诚给父亲一个任务,了解日本是否会进攻苏联。父亲就有了”尚方宝剑”。我父亲同钮先铭在重庆也经常往来。父亲在对他做了几次工作后,就对他说,陈诚邀请我来研究日本关东军的动向,但手中没有资料。钮先铭说,他有材料,就给父亲看,并说:材料放在我这里没用。委员长只准备打到长城,可是你们东北人要打回老家去。你可以拿回去看,但是三天之内必须还给我。这样,我父亲就拿到这份材料,交给苏联使馆,他们很快地照了相就退给我父亲。父亲如期地交还给钮先铭副厅长了。

1995年,我有机会到莫斯科俄罗斯档案馆查找数据,俄罗斯档案馆那个时候还没有计算机化,用的是卡片箱,在一堆有关中国的卡片档案中,看到有关日本军队在“满洲”布防的XXX情报。我突然记起,父亲在晚年曾经提到过的这件事,立即填写清单调阅这份材料。这是一份有关日本关东军在东北布防的资料,一共有三大本是照相文件版本,在硬纸壳封面上,写的就是关于日本关东军在东北部署的情报。我翻了几页,那里有很多地图,上面有密密麻麻的中文字和日文字,有很多好像是那种示意图的,上面有密密麻麻的地名。我一看就想到,这很可能就是我父亲搜集、提供的关东军布防情报。……

从有关材料看,1995年俄罗斯举行纪念卫国战争胜利五十周年活动,应邀的中国代表团带去一份特殊礼物,就是父亲当年向苏联提供日本关东军布防绝密情报的复制件。俄罗斯方面接到中国代表团送来的绝密情报文件,调阅自存的相应档案,证实了情报的真实提供人员,据此俄罗斯总统叶利钦签署命令,为阎宝航授勋。

抗战时期的国、共合作,正面战场以国民党部队为主力,敌后隐蔽战场歼除汉奸、伪军的任务则由共产党部队担任!当时,全国正一致对日抗战,面对共同的敌人──日本,能借苏联之手消灭其关东军,未尝不是一件好事!

现任上海阎宝航社会公益基金会理事长的黄安民先生曾经向我表示,苏联在对日本关东军发动攻势之前,所有官兵手中都已经有关东军详细的军情资料,打起来得心应手,损失轻微,除使日本加速投降之外,更保全东北大多数工业的完整,也就是说,我父亲钮先铭对新中国的建立有着举足轻重的贡献。

悼念亡者万世名 缅怀先烈千古义

抗战胜利八十周年将至,谨以此书《还俗记:南京大屠杀下的鸡鸣寺240天》以祭为抗战牺牲的全国军民。

南京

首都浩劫

1937年12月12日的傍晚,我从营部走到富贵山掩蔽部的总部里,晋见我的团长杨厚彩(1906-2002,黄埔6期)上校。他在嘈杂的办公室中,中断了和别个军官的交谈,突然地对我说:”先铭,整顿一下你的部队,准备出击。”

“出击!”我不由地惊叫了一声,”报告团长,从什么方向出击?”

自从1931年的九一八事变发生以后,中日的关系一直胶着在”温战”的状态之中。局部的战斗虽然随时都在触发,但却随时又加以弭止,使得全国的军民都窒息在这种不冷不热之间,而从兹因循了六个年头之久。到了1937年的七七和八一三掀起了全面抗战的热潮,才算吐了一口气。

战况由北而南,初期的重心是置于淞沪,以装备较弱的陆军对付海、空足以直接支持的强敌本不合乎战术的原则,但是,为了建立全国抗战的信心,促进举国上下的团结,在战略上争取领先,我们忍痛牺牲大部份野战的实力,而付之孤注一掷。

说来也是奇迹,在敌方,即以海军的舰炮来说就有七百门之多,空军的轰炸、扫射,以及陆上支持的重武器尚不在内,而我们却居然支持了三、四个月之久,这不能不说是精神重于物质的例证。

11月底,敌军在金山卫登陆,抄了我们的后路,直指向首都的南京,一部还直下宣城和芜湖,形成了包围的态势。在围城战的前夕,司令官唐生智(1889-1970,保定1期)对我们这批守城的官兵训话说:”南京至少要守六个月,我们将与此城共存亡。”

我当时的官阶虽很低,但我气儿却很壮,所以我也相信这句话。因为在1934、1935年间,我服务于工兵,经我个人的亲手,在南京的外廓汤山一带,曾经参加过一道坚强防卫工事的建筑。这虽然比不上马奇诺的要塞(Ligne Maginot,或译马奇诺防线),但却有相当的坚强性,所以一时的固守应当是不成问题。

谁知从淞沪退下来的野战军,其所残留的武器已不足以构成火网的编成,而又缺乏预备兵力,无可增援,工事虽好,其奈无火力何?

于是这一道坚强的工事根本没有发生效果。

11月底的一个清早,我接到步兵团团长谢承瑞(1904-1937,高教4期)──这位在南京殉职的团长,尔后却做了我的内兄──的一个电话。”老钮!你的二个兵逃到我的防地里来了,你快来领他们回去。”

谢团长还在电话里咕噜了一阵,说我的兵不会打仗。

我和谢承瑞结为姻娅虽然是他阵亡以后的事,可是我们是留法的同学,而且是多年的战友,所以谁也不会怪谁太唠叨。

我率领的工兵营,这是一种支持作战的兵种,所以我派了一个排的部队在光华门外的工兵学校附近工作。工兵学校也早已做了一套坚强的核心工事,我派的那一排兵是去补修附廓的战壕。当我到谢团去领那二个兵,我问他们,”你们看见了敌人吗?”

“报告营长!看见了!”

“穿的是什么颜色的军装?”

“黄的。”

敌我的识别,大概没有认错。

“你们打了没有打?”

“打了二枪。”一个兵回答我。

我随手取了他的枪来检查,果然在弹匣中只剩了三颗子弹。战场心理是极其微妙,最精的射手在战场上只有百分之十五的命中率。我那一羣新兵只放了几枪,其效率是可想而知。

我当时有一种直觉,我对承瑞说:”老谢!这可不是玩的,汤山的阵地既已放弃,而工兵学校的核心工事又没有阻挠敌人,那么,马上就要兵临城下了。”

谢承瑞团长也和我有同感。筑城与攻击火器是相互平行在发展,近代化的要塞工事都无法阻挠敌人,那么,靠古代所筑的城池何足以应战?况且我们又没有充分的火力!

在那之后的一个星期中,我的一个工兵营和谢承瑞的一个步兵团就并肩地坚守着光华门。

敌军在城墙上轰了一个大洞,挺进了一个重机枪班,我也牺牲了一班人才扑灭了这一挺重机枪,总算又将敌人赶出了城。后来一般非正式的史料记载都说,在南京的围城战,敌军是从光华门攻入的。那是天大的冤枉,我和谢承瑞是尽了最大的力量,始终没有使敌人得以扩张他们的战果。

因为我一星期都没有休息,能得到一点空隙,所以我就回到了鼓楼附近的营部,准备吃一顿热饭。12月中的南京是相当寒冷的。

我还没拿起筷子,杨厚彩团长的电话来了,要我马上到总部去。他除了担任工兵团长外,还兼教导总队的工兵指挥官,所以他有一间办公室在富贵山的地下工事里。

当团长告诉我准备出击的时候,我惊叫了一声:”出击!”

我这声惊叫是有理由的,因为所指的出击方向是由中山门,那里曾由我们工兵团敷设了数带的地雷,敌人固不易通过,我们何尝又可以飞越雷池?

团长对我的追问使了一个眼色,候一羣其他的军官退出了他的办公室以后,他才告诉我说这是总退却,因为保密,他在众人面前才指令我出击。这一下子却使得我们这一班少爷兵不得不发呆了。

人家称我们教导总队为”少爷兵”是有渊源的。不只中级干部都是留学生,如杨厚彩和另外一位步兵团长萧劲,甚至于我们的总队长桂永清(1901-1954,黄埔1期)将军自己都是留德的,而谢承瑞、廖耀湘(1906-1968,黄埔6期)和我都在巴黎喝过一点洋墨水,士兵们的薪饷也比普通的部队每月要多发2块袁大头,吃得比人家好,拿得比人家多,穿得比别的部队漂亮,所以在军队中,都叫我们是”少爷兵”。这并不比”老爷兵”这个名称来得更光荣,仅不过是平均年龄都比较轻,身体也都棒些,故欲做老爷兵而不可得。

少爷兵在战场上是相当遭嫉的,我们的部队在上海的八字桥就吃过一次亏。

“你们教导总队比我们吃得饱,一定比我们打得好!”别的部队都这样冷言冷语地对我们,所以战场的左右依托就被松懈了,常常变成了孤军奋战,退却中更是尝到了这杯苦汁。

当我奉到杨团长所下达的退却命令之后,我第一想到的便是渡江工具。作战是沿江南的一边,敌人的重点又指向着城南的几个门──包括光华门。所以我的退却只有向北去,而一江之隔就形成了背水而战。

教导总队工兵团装备中本有二十四只大型的橡皮舟,在没有发明海军陆战队所用的L. S. T.登陆艇以前,大型橡皮舟已经是最新型的渡河工具。可是当我们赶到隐藏的仓库时,已被别的部队放火烧掉了,说是为了坚壁清野。仅有一只是漏网之鱼,那便是杨团长预先控制置于下关的某地。藉此,桂永清将军总算得以渡过了长江。

阿鼻地狱

《华严经音义》引《珠丛》云:”凡以器斟酌于水,谓之’挹’。”城门距江边甚近,站在城门楼上真是有一手挹江之感,所以名符其实地叫做”挹江门”。

自从六朝以后,第九代──除东吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈外,尚有朱洪武及太平天国均都于南京,所以我们可以说是南朝的第九代──的我们定都南京后,挹江门的内、外都铺设了宽阔的柏油大道。所谓”挹江门”只不过是将旧的城楼修饰一新而已,使得这一带是颇具现代化都市的规模。

我只率领着很少的部队,因为大部份都留在光华门以阻绝敌军的进攻,当我经过鼓楼附近的铁塔,那上面本是用霓虹灯标示着:”总理遗教:人生以服务为目的,不以夺取为目的”的灯光标语,但是电断了,已不复光照人间,我经过时还回头看了一看,在暗云的衬托间尚能隐约地看得见二行大字。我还在想,”人类为什么不肯恪遵古训?而要以战争为手段,以求达到夺取的目的呢!”

从明故宫经过鼓楼,一直到北平路口新住宅区的这一段大道上,虽然部队拥挤,车辆阻塞,好在前进是同一方向,而且道路也比较宽阔,所以我还能勉强地掌握住我的部队。可是一经到达铁道部和交通部的大厦的近旁,各色人等几乎都拥塞在马路的当中,因为先头的受阻和停滞,而后续者又相继前拥,向横的方向更是无从发展,你争我夺的,谁都想迅速逃出挹江门。

在混乱之中,想勉强将我的部队集结在路旁,当我再度发令报数的时候,能集中的人数已不到三分之一,我统率的二个连到此只剩下三、五十人了。其余的当然是在惊恐中各自行动,以期各自逃生,而致失散。

我指定了一位军官,要他掌握住这残余的几十人,而我自己则带了二名传令和一位上尉军官吴楚(1917-1995)──后为台湾的作家,一行四人,在人与人的夹缝中挤向挹江门去侦察情况,打算斟酌实情再来行动。

一阵轻机枪的断续声从挹江门的城上掠空向南呼啸而过,从弹道曳光的高低,一时判断不出这些轻机枪所发射的目标,可是我很清醒,可以认清这种发射的目的并不在杀伤城下的士卒,那么,当然不是敌军抄了后路,来阻击我军的退却。

可是成千成万的部队谁也不知咫尺间会发生什么变化,也不知道是前进好,还是后退好,像穿梭似地在这局限的地区中蠢动。于是,人挤人倒,人踩人过,尖声的惨叫在黑暗中呈现着一片阿鼻地狱的景象。

一辆新型的小轿车像人海中的一块礁石,当然是无从移动分寸。我们四人手牵手地挤了过去,想藉以有所倚托,免得被人潮挤倒,对流弹也想有点掩蔽。这辆小轿车的机器还继续在发动,而车中却空无一人,想来是乘车的人们已舍车逃命,连机器熄火的一瞬间都不肯浪费。

“老乡!是怎么一回事儿?”我问着附近一位不辨官兵的军人。

“守城的部队没有奉到退却的命令,不准我们出城。”

是否所言确实?然却言之有理,我只好姑妄听之。

又是一阵枪声,弹道压低了,可能有一部份的士兵被杀伤,情况当然是更形混乱,当时企图冲出挹江门的部队的数量总远在百倍于守军之上,喻之以理固可以解决问题,即压之以兵力也未尝不可以突围,可是人羣已经成了散沙,连一块泥土的力量都结合不成。

“国梁!我们怎样办?””国梁”是吴楚任公职的名字,也是我的表弟。

“待在这儿是等死,我们只有另想办法。”

“另想什么办法?那样高的城墙,我们也爬不过去!”

“我们可以从仪凤门出去,仪凤门是小火车铁道的通路,根本没有城门。”

他马上拖着我就想开动。

“不!国梁,我们还有部队。”

我曾指定一位连长掌握住残余的部队,千叮万嘱地不许他们离开,我自己岂可一溜了事!

好容易等我们再到部队原站的地方,我那九牛二虎之力还是白费了,已无法再找到半个人。人与人之间早已失去了信心,他们当然不会等我回来,也想象我一定不会回来。

我们四个人之所以还没有走散,是因为我们一直是手牵着手的。

南京城里有一条小火车道,是由下关而至城南,所谓”小”仅不过是形容其为短途的支线而已。仪凤门真是没有城门,仅切开城墙而铺设了铁道。可是一辆火车头却正停放在那狭道的当中,发生了阻塞作用。

所幸火车头并不算高,而知道有此途径的人也很少,所我们总算很快地得以通过。可是,一出南京城便看见下关一带的一片火海。

火烧下关

我虽然前后在南京住过了不少年,可是对下关却非常的生疏。因为下关本身虽然为商埠与交通的中心,然而在公教人员看来,却仅不过是一处水陆交通的驿站而已。

除了京沪车站和长江码头以外,与长江平行的街道都保持着旧式商埠的典型。无怪上海人一到了南京,第一个印象,便感觉到是一股土气,马上会打起南京的口腔,叫一声”大萝卜”。

我们一翻过了仪凤门,首先是不辨东西,而所看见的却是一片火海,反映着阴暗的云层,倒很像黄昏的晚霞。

“怎末办?”我站定了一下,并不是问讯,而是自言自语的道白。

“我们跟着营长。”其中一名士兵似乎在表明他对我的忠贞。其实自营长以下,只剩了三名官兵而已

“朝北走,我们到江边上去看看。”又是吴楚接了腔。

其实不能朝正北,而应当朝西北,因为仪凤门在挹江门以东,而下关一带的码头都集中在仪凤门的西北方向。

在南京城外的部队并不少于在城内的,其混杂则有过之,中间还夹杂了许多的老百姓。因为在城里虽然也遗留了许多平民,可是当局业已指定了北平路的新住宅区为难民集中之所,那一代本是南京的新小区,高楼广厦,形成了新兴的王谢门庭,达官巨贾早已疏散去安全地带,人去楼空,正好收容一些行不得也的难民。新住宅区是偏于南京城内的西北,并不当于纵贯往复于下关的要道,所以在围城战开始后,在城里反而不大看得见老百姓。

下关则不同,战场在东南方向,又有一城之障,而且一江带水,在平时本是舳舻千里,渡江应当不是一件难事。生于斯,长于斯的老百姓,吾民吾土,谁也不愿意背井离乡。于是在这一条狭长的江边走廊,民也兵也,混杂在一起,其混乱有过于城里是可想而知的。

最大的原因还是那一把大火,到底是谁放的?受命于谁?已无法查考,也无人再去查考!坚壁清野,背城借一,甚至于是破釜沉舟,也许都是哀军致胜的奥策,可是战略上既需要撤退,那便变成了搬块石头砸脚,自己和自己开玩笑了。

我们四个人手牵手,东弯西转,西转东弯,一道一道的火阵阻绝着,硬是到不了江边。

“功盖三分国,名成八阵图,江流石不转,遗恨失吞吴。”这是杜工部(杜甫,712-770)的怀古诗,中间二句简直是为这时的下关写照。火烧赤壁,历史又重演了。

好容易从火缝中钻到了江边,滚滚长江,却看不见一艘船只。我不是楚霸王(项羽,前232-前202),却有站在乌江江头的心境,可惜的是我没有自刎的决心。

“千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。”好在我们是退却,并没有向日本投降。后来兵学家蒋百里(1882-1938,日士15期)先生在抗战中有二句名言:”胜也好,败也好,就是不和他讲和。”这是抗日的最高战略原则。

不祇我们,一羣散兵游勇,既无船只,但谁也不愿意站着等死,于是拆房子的拆房子,搬家具的搬家具,凡是木料和可以浮起来的东西都想集中来做渡江的工具。虽缺乏绳索,却有的是绑腿和布片,在毫无合作精神的当中,也有某种程度的利害相关,三三两两扎起木排。子曰:”道不行,乘桴浮于海。”仗打垮了,谁都争先恐后地想渡过江去!

我却呆住了,连想抢一点木头的心情都完全消失。”醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”军人做到了这个田地是生不如死,何必再贪生怕死地来苟延残喘!

“报告营长,我好容易找到了你。”

本营的一位姓夏的上尉医官突然一把抓住了我,他是本营中走散的一员,又在江边上遇见了,这真和见到了亲人一样地亲热。

“其余的人呢?”我无精打彩地问着。

“都走散了,那么黑,谁看得见谁?”

“那么,你怎样出城的?”

“挹江门还是被冲开了。”

“为什么我们的人不听从我的话等在那里?”我曾经命令部队在交通部的附近集结着,等我侦察后再回来定行止,可是在混乱中,他们自己行动了。

“黄连长都管不住,我还管得着?”

医官不是部队的统率者,他当然没有责任,而我却不然,这句话反而令我为之汗颜。

我只好默默无语,也许我还在继续发呆。

“营长!我们总得想个办法过江才好。”夏医官又催促着我。

“你们想罢!”我还是站着没有动。

夏医官和吴楚开始行动了,二官二兵,一共四个大人就在附近找了一堆木板和木棍。

“营长!把你的绑腿解下来。”

我不由自主地反听从下级军官的指示。

“腰皮带也要。”

我也照办了。

木排到底被他们四个人扎成了,可是其面积不到三乘五尺见方,不要说不够坐下或伏卧着,连站五个人的位置也不够。

二名士兵抢先推着木排下水,夏医官是这一场戏的主角,当然也跟了下去。

我看看,三个人已经使木排压下水去几寸。我回头对吴楚说:”国梁!你是我的表弟,先让他们三个人过去吧!”

吴楚盯了我一眼,没有开口,也没有行动,木排顺着江漂动了,只有我和吴楚还留在江岸。

甘心伏居

整个教导总队得以渡江的人到底有多少?我不知道。以我们的工兵团来说,其他的营倒也有许多官兵是渡过江的,上级杨厚彩团长他就掌握住一些士兵,救助了许多的生命。尔后我们也常见面,还在陆军参大做了一次同班同学,我每见到他就心跳,我总觉得我不仅对不起我的部下,也对不起这位长官,在那工兵团中,他对我是另眼相看的,在战况最紧张的时间还发表我当他的团附,因为当年的编制并无所谓”副团长”,所以可以说他曾倚重我为他的左右手,而我却没有达成他所给我的任务。

终一场抗日的战争,除吴楚以外,我从没有再见到我所统率的那工兵营里的同事们,我”钮先铭”这三字不管是好是歹,这二十年来也常在报纸上应应卯,而却没有一个工兵营的人找过我,全军覆没了?当然有三分之二的士兵是当时坚守着光华门,也许做了壮烈的牺牲,可是未必没有一位活着的?而尔后竟没有一个人再理睬过我,足证我当时是统率无方,甚不孚人望。

我做了一辈子的职业军人,从少校又爬上了三、四级,所负过的责任也竭尽绵薄,只有做过对不起自己的事,却从没有做过一件愧对国家的行为,可是那一次的南京之战却有弃甲曳兵之嫌,欲求五十步之笑而不可得,迄今尚使我耿耿于心。抗日的战争虽终于胜利了,而我的心情总觉得正如乃木(乃木希典,1849-1912)大将的诗一样,”愧我无颜见父老,凯歌今日几人还?”

我之默默无闻于军中,自有愧不如人之处,这是天谴,迄今令我甘心伏居。

1940年春,生次子则兴(1940-?),我曾经有二句诗:

常愧执戈曾弃甲,敢夸生子亦干城。

一直以来,我无日不寝寐反省。今也,则兴已毕业于军校,我固谈不上有什么衣钵来让他承受,但我却企期他接替我对国家的报答。

教导总队的全衔是”陆军中央军官学校教导总队”,从名称上看是军校的示范部队,可是,事实上却是一个新装备的步兵师。以这一个部队做为试验,目的在革新全国的陆军,装备和训练是相当精良的。可惜孤掌难鸣,何能一枝独秀?在上海八字桥一战,背着”少爷兵”的绰号,已经吃了一次大亏,元气既伤,班师南京,只剩了一个空壳,虽然也曾获得了人员的补充,而都是一些连立正、稍息都不会的新兵,遑问其如何放枪、打仗?

我记得在围城战的前一个星期,还拨交了一百多名的新兵给我,怎样办呢?总得要用呀!还是黄连长算是行家,做了几十个石灰靶,一次就教完了步枪射击,好得都是些农民出身,圆锹、十字镐总没有什么不会用的,这就算是我们的工兵了。

这样的兵就送上了战场上去,其成绩可想而知,当我和吴楚二个人站在江边上,我真有楚霸王兀立乌江的心情,也许我的勇气不足,但是我却不承认我怕死,因为当时的心情却比死还更难受。

夏医官和二个兵爬上自扎的小木排上,载浮载沉地漂走了,只剩了我和吴楚二人。

“二哥!总不能就站在此地吧!”吴楚叫醒了我的沉思。

其实江边并不是只有我们二个人,成千成万的散兵游勇都在各打各的主意。不过谁也不问谁,谁也不顾谁,人!变成了只有自己而已。

“你看!”我指着周围的士兵。”你比他们多值几文钱?”

“不!命令是叫我们退却,并没有叫我们死。”

“你是学体育的,你游过去吧!我却不能。”

“不是这样的说法,你看!那里不是还有船开过来吗?”

吴楚用手向江心一指,真是有一只小火轮从浦口斜着开了过来,一注意,连发动机的声音都隐约地听得见。

斜着开过来到那里呢?目的似乎在下关的下游。我们便也顺着下游走下去。

舳舻千里,旌旗蔽空,长江的船还应当不少,可是私人的当然早开起跑了,公家的,或者被征用的,一次开过了河,连开船的人也想逃命,谁还会将船再开过来?有一只船居然开过长江,回到南岸,倒真出于我的意料之外。

走到了海军码头,那只船就是靠在那里。可是铁闸门关闭得紧紧的,荷枪实弹的守兵在乱嚷一阵,内、外的散兵更是叫得响澈云霄。

有二只小火轮为高级司令部所事先控制,守将唐生智听说是坐这只船过江的。豪语至少要守六个月的大将却脚板抹了油,先跑掉了。总算还有点良心,又放了过来,一次一次地接送其余的人,然而这是为高级司令部的,当然轮不到我,更谈不到士兵。

到了命令和纪律都失去了作用,荷枪实弹的守兵与前拥后挤的人潮其比例既不可同日而语,那么,所谓”阶级”也就等于零了。

可是,越是不守秩序,就谁也上不了船,那是必然的态势。叫喊打骂,各人无所不用其极,只是谁也不敢放一枪──到底大家都是中国人。

我与吴楚都站一旁,既没有挤,也没有让,好像是在做壁上观,倒不是我们有那样镇静,而是觉得徒挤无益。

吴楚拉拉我的衣襟,又向东边指指。我们就从人羣的后面绕到铁闸门的右方。海军码头的铁闸门既非铜门铁壁,亦非门墙万仞。这个码头因在下关中心的下游,人潮的拥来,大都是由西而东。等到一看见铁闸门,门里又有一条渡船,谁都是下意识地只知道向那铁闸门拥,没有一个人会想到二侧的阻力却极其脆弱不堪。

我和吴楚很容易就翻过了东侧的铁闸,可是里面的拥挤却不亚于铁闸的外面。最微妙的是渡船不能切实的靠岸,因为,一靠岸,则一经蜂拥,那么,渡船的负荷必然过重,不是搞翻了,便可能沉没江中。所以渡船只停在离码头几尺的江中,譲渡江的人用力跳上去,等装载到了相当的程度,便又开动。

等我和吴楚挤到码头边,渡船大概已经离岸五尺。吴楚是学体育的,倒是一踪而登,我却没杨传广(1833-2007,1960年参加罗马奥运,获十项全能竞赛银牌,为首位在奥运获奖的中国运动员)的本领,卜通一下便掉在水里。我虽是抓到了一点船边,可是船移动得太快,一把没有抓稳,我就仍然在水中挣扎。

“二哥!我来拉你一把!”吴楚倒是叫了一声。但我觉得何必二个死,所以我只是在水里向他摆摆手,就再没出声,眼看着那只渡船迅疾地流去。

自我解嘲

“死”字在每一个人的看法都不相同,即使是同一个人,在时间与空间的场合若不相同时,他对于”死”字的意识也就会不一样。佛教中常用”生老病死”和”生住异灭”这二句话,在我当年只有二十六岁,虽然也读过这二句,可是从来也没有加以深刻地分析过。何况我十八岁就进了日本陆军士官学校,用一句酸溜溜的说法,便是弱冠即投笔从戎,当然有一种不知天高地厚的豪气,那里还会马上想到”死”字。可是当我掉在江流中,我却想到了”生住异灭”这四个字。

自我的解嘲是,长成了是生,学了军人是住,打了败仗是异,掉下水是灭。──就这样的死灭吧!有什么后悔?

说真话,我当时真没有再想到国家,没有想到家庭,也没有想到自己,切切实实地体会谓到了《般若波罗蜜多心经》上所谓:”无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。”

有人一定会说我这是违心之论,或是会说我是打肿脸充胖子,硬要说”无有恐怖”。凡人在一生中,说他是颠沛流离也好,说他是多采多姿也好,起伏的曲线幅度越大,那么他所体念的经验也越多。然而不论人的一生中有多少变幻的经验,但是,对于”死”字的经验是不易得到的。因为一死便一了百了,再也没有机会向人间报告他对于死的体验。

可是我却有过了一次,在那瞬间,我什么也没有想,只是自言自语道:”就这样的死灭吧!有什么后悔?”

在那弥留之际,真是人之将死也,其言也善。

天公偏偏又不让我就那样地死去,使我又恢复成一个其言不善之人,岂不恨哉?

在1929、1930年间,我偕着舍弟乃圣留学东京,有一天从坊间买了一本《自杀学》回来。日本是号称自杀最盛的国家,所以我兄弟二个对这本书都发生了浓厚的兴趣。其实那本书是一位刑法专家所写的,举了许多自杀的例子,也分析了许多人自杀的心理,既不是鼓励人去自杀,更不是教导人去自杀。

我看了那本书之后,便在空白的扉页上用日文写了一篇短跋。我至今还记得我写过这样几句话是:”一包’不要猫’(’不要猫’是日本的一种毒老鼠的药,侵华大将田中义一(1864-1929)便是吃这种毒自杀的)、一根绳子,或者一把匕首,用化学的方法也好,用物理的方法也好,所费并不值十文钱,便可以得遂其志,那是一件多么便宜的事!假设死真是可以到天堂去的快捷方式的话,那么就请你也顺便的带带我……。”

那只是一篇游戏的文章,却是说真话。我若真为南京之战而死,以一个小小的营长,纵然未必能够正名入忠烈祠,但各国的名公巨卿一入吾境,那个不向无名英雄墓献上一个花圈,那么,我又何尝不能分到一杯羹?

内兄谢承瑞先生,我在前段首都的围城战中曾经提到过的那位教导总队的步兵团长,他便在那次战役中殉职了。1941年12月13日,我在南京沦陷四年忌的那一天,曾在重庆《大公报》上写了一篇纪念他的文章,题名曰:”战友谢承瑞先生”。我当时不称之为”内兄”,而称之为”战友”,便是为了哀思着首都的笼城战。我记得结论我借用了刘蕡(?-842)二句诗:”平生风义兼师友,不敢同君哭寝门!”古人谓哭师于庙门,哭友于寝门,我对承瑞永远以畏友尊之,尽管他是我的大舅子。这位曾任陆军大学的教官,今日的大将军羣中不乏其门生弟子,但是现在再提起他的人却很少。只有有一次煮酒论英雄时,有一位拍马屁的朋友对当年的参谋长桂率真(永清)上将说:”你们教导总队出身的将士们都是中国一流的军事人才。”

桂率公却很黯然答复说:”一流的人都殉职了。现在所剩下的都是二流的,连我自己也在内。”

那朋友又问:”谁是一流的?”

桂公不假思索地只答复三个字:”谢承瑞”。

为国捐躯才是第一流的人物,我有过那样好的机会而偏偏自己错过了,以至于今天自我眨值,岂不可惜哉?死有重于泰山,有轻于鸿毛。以我今日对自己评价,到底是孰重孰轻,连我自己都搞胡涂了。

我不像吴楚是学体育的,而且又是陆军,永远是旱鸭子,平生什么玩儿都会,就是游水要不得。卜通一下掉下了江中,那有泳渡长江的本领。有许多取义成仁都是逼出来的,这一下子岂不是得其所哉!可惜天公并不栽培我,上帝既不肯立刻召见,而阎王也不愿意打开地狱之门来欢迎,真是一件奇怪的事。

说出来也非常的简单,在大陆当时,南方部队的冬季服装都是棉军服,我既没有打算泳渡长江,当然不会脱得只剩条短袴,那么,这一套棉军装在一个短时间简直变成了有浮力的救生衣。

人有一种求生的本能,不管我游泳的技术如何的不佳,可是手舞足蹈乃是自然的动作。其实在水里,越是乱动越容易加速其下沉的可能,可是奇迹又发生了,由于我的手舞足蹈,却抓住了一根相当粗的木头。

猬集在江边的散兵游勇在不可能抢登仅有的二只渡轮时,则只有找些可以有浮力的东西来扎成渡河工具,当然,其中系以木材为主体。可是如何才能将找来的木材加以结接,而使其足以载人呢?最需要的就是要靠绳索。下关一把大火,从火场中抢木头尚不难,找绳索则不易,所以绑腿、腰皮带都变成了重要的材料。

长江后浪推前浪,一些长短不齐、厚薄不整的木材,只靠那一点布条和短短条带何足可以抵挡得住?木排冲散了,人下了水,木材便满江漂浮着。

夏医官和那二名士兵所自制的木排似乎也未能逃此浩劫,否则,二名士兵不谈,以一位上尉医官和营长的关系,从那以后,我们就再也没有见面过,其已葬生鱼腹是可以肯定的了。

我就是抓住了一块漂浮在江上的木头,于是除了棉军服变成了救生衣以外,又加上了一个救生圈,所以变成了不该死的死了,而该死的却又没有死。

我并没有学到达摩祖师那一苇渡江的法门,一根小木头也不能成佛法无边、慈航普度。近乎零度的冬季寒流,我在水里也动弹不得,棉军服再泡了水,其重量则有过于钢铁盔铠,这该可以了结了罢!故事应当到此为止,打仗本是一场武打戏,曲终人不见,江上数峯青!不是刚好可以歇歇锣鼓?至少在我个人是如此。

然而传奇小说必须要有续集才看得过瘾,”空门行脚”这个剧本既是我自编、自导、自演,那么,死不得才有戏可以续演。

长江的滚滚洪流却将我冲上了岸,但是并没有得北渡,而仍在南京江边。

真是命里该当还有许多罪要受,老天那肯就这样地便宜了我?

|

|