新書推薦:

《

1688:第一次现代革命(革命不是新制度推翻旧制度,而是两条现代化道路的殊死斗争!屡获大奖,了解光荣革命可以只看这一本)

》

售價:HK$

217.8

《

东方小熊日本幼儿园思维训练 听力专注力(4册)

》

售價:HK$

88.0

《

粤港澳大湾区世界重要人才中心和创新高地建设

》

售價:HK$

107.8

《

她们登上了太空:第一批NASA女性宇航员成长纪实

》

售價:HK$

107.8

《

当代资本主义日常生活金融化研究

》

售價:HK$

140.8

《

证明的故事:从勾股定理到现代数学

》

售價:HK$

131.8

《

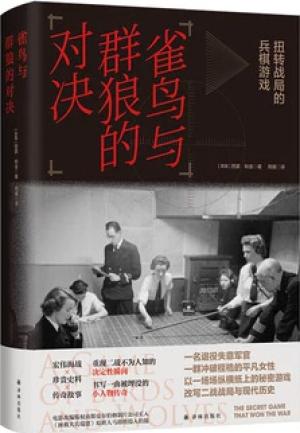

雀鸟与群狼的对决:扭转战局的兵棋游戏

》

售價:HK$

96.8

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》

售價:HK$

49.5

|

| 編輯推薦: |

|

中国著名作家朱文华的倾心力作。笔风利落,叙述严谨。从多视点多层次,广角展示传记理论的体系构成。

|

| 內容簡介: |

本书原版系国内第一部传记理论教材,其主要内容有三:一、传记理论问题,着重探讨传记的特质、分类、要素、功用及与其他学科的联系;二传记发展史,分别描述西方和中国传记发展概况,传记理论演变的轨迹;三传记写作实践问题,针对中外传记写作实践中出现的主要问题(如准备工作原则方法、谋篇布局、语言文字技巧、体例和细节处理等),分别作了详尽的分析和归纳,进而提出建设性意见。

这次修订改版,除了重刊原版文字外,以“传记散论”为题增补了作者的几篇相关论文。

|

| 關於作者: |

|

朱文华,男,汉族,祖籍浙江鄞县。1949年3月出生于上海,1976年毕业于复旦大学中文系。中共党员。中国作家协会会员、复旦大学中文系原党总支书记、教授。1978年开始发表作品,笔名伍文。1993年加入中国作家协会。著有作品《胡适评传》《终身的反对派—陈独秀评传》《鲁迅、胡适、郭沫若连环比较评传》《郑振铎评传》《胡适——开风气的尝试者》《传记通论》《风骚余韵论:中国现代文学背景下的旧体诗》《上海现代文学史》《“再造文明”的奠基石:“五四”新文化运动三大思想家散论》《中国近代文学潮流》《中国近代文学思想述略》《中国近代教育、文学的联动与互动》等,主编《新编中国现代文学作品选》《新编中国当代文学作品选》《台港杂文精品鉴赏》《叶圣陶散文选集》《上海文学志稿》等。曾获全国高校优秀教材中青年奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等。

|

| 目錄:

|

目录

建立“传记学”(代序)

理 论 篇

第一章 传记释义

第一节 传记、传记文学和传记作品

第二节 传记作品的本质属性

第三节 几点简要的结论

第二章 传记作品的分类

第一节 中外学术界对于传记作品的分类意见

第二节 传记作品分类的原则方法

第三节 传记作品的分类示例说明

第三章 传记作品的基本要素和功用

第一节 传记文体兴起和发展的原因及规律

第二节 传记作品的基本要素

第三节 传记作品的社会功用

第四章 传记作品与其他学科的联系

第一节 传记作品与历史学的联系

第二节 传记作品与档案文献学的联系

第三节 传记作品与文学的联系

第四节 传记作品与人才学的联系

第五节 传记作品与心理学的联系

第六节 传记作品与文章学的联系

第七节 简要的结论

历 史 篇

第一章 西方传记写作及理论发展的轮廓

第一节 古希腊罗马时期

第二节 中世纪

第三节 文艺复兴到18世纪末

第四节 鲍斯威尔和维多利亚时代

第五节 20世纪以来的现代传记

第二章 中国传记的传统、特点及其发展

第一节 先秦:传记的萌芽

第二节 两汉:“史传”的形成

第三节 魏晋六朝:“杂体传记”的繁荣

第四节 隋唐以降至清末:旧传记的发展与衰败

第五节 戊戌维新到“五四”前后:新旧传记的交替过渡

第六节 “五四”以来:现代传记在曲折中发展

实 践 篇

第一章 传记写作的准备工作

第一节 传主的择选

第二节 传记类型的确定

第三节 材料的处理

第四节 有关学术课题的追踪

第二章 传记写作的一般原则方法

第一节 传记写作的根本性原则

第二节 具体写作中需要处理好的几对矛盾

第三章 传记写作的谋篇布局

第一节 主要原则和思维原理

第二节 几种最基本的篇章结构形式

第四章 传记写作的语言文字技巧

第一节 准确、简练、生动三大要求的变通性

第二节 行文方法的多元性和统一性

第三节 史学笔法与文学笔法

第四节 关于“合理虚构”的问题

第五章 几种主要传记类型的一般体例

第一节 年谱

第二节 传(评传)

第三节 自传(回忆录)

第四节 小传(辞书条目、简介、注释)

第六章 大中型传记的技术细节处理和附录性工作

第一节 技术细节处理的主要规范

第二节 几项重要的附录性工作

传记散论

论传记作品的本质属性

把握矛盾,求得统一——传记写作应把握的几个原则方法

适可而止,过犹不及——关于传记作品文学色彩的度

抵制文学的诱惑——我的传记立场

传记理论与写作原则、方法的几个关键词

关于“回忆录”撰写的几个问题

重视“口述历史”

梁启超的传记作品及其理论的文史意义

胡适与近代中国传记史学

附录一:《现当代人物传记研究》课程之教学大纲

附录二:本书所提到的传记作品书目总览

后记

改版增补本之跋文

|

| 內容試閱:

|

建立“传记学”(代序)

传记作为一类特殊内容题材和文体的作品,自20世纪以来,在世界范围内引起了越来越多人们的重视:不少人——从知名的历史学家和文学家到各界人物,乃至普通的知识青年,都在努力地使自己成为传记作者,而更多的读者——稍有读书兴趣的普通人,也无不自觉或不自觉地跻身于传记作品的热烈的接受者的行列。例如,在英国,一部《约翰生传》风靡天下,传主约翰生的知名度毫不逊色于政界风流人物;而在中国,《史记》中的不少人物篇章,几乎都为每一个有阅读能力的人所赞赏。特别是近几十年来,世界上似乎形成了传记热,传记作品的出版量差不多以几何级数增长,有些传记作品的销售量甚至压倒了畅销小说的销售量,而在享有声誉又极有权威的诺贝尔文学奖获得者的名单中,传记作家也占了一席之地例如,1953年诺贝尔文学奖的获得者为邱吉尔,获奖理由为“历史与传记的描写,保存了高贵的人类价值,成就了辉煌的功绩”。参见《诺贝尔文学奖全集》(第30卷,邱吉尔),书华出版事业有限公司,1981.7。。反顾中国的情况,1976年后,传记作品如雨后春笋般地出现,由此可以说,世界范围内的传记热已经明显地感染了中国。

以上是事情的一个方面。然而从另一方面来看,在世界范围的传记发展史上,一直存在着一个反常的现象,这就是传记理论与传记写作的实践往往有所脱节,即理论的发展远远落后于写作实践的变化、深入、革新和突破。以西方论,除了安德烈·莫洛亚的《传记文学面面观》等少量几部书外,很少能再找到类似“文学概论”的“传记概论”和“传记创作论”一类的专著实为憾事。中国的情况尤其是这样。20世纪以来,除了梁启超和胡适等人有些零星的论述之外,现代中国传记理论几乎还没有形成知识体系。即使到了今天,当那么多的作者和读者一起把视线转向传记作品时,仍然寻不到一本较为完整系统的传记理论书籍,退一步说,即便是单篇文章也少得可怜。

上述传记理论的薄弱状况,还集中明显地反映在这样一个问题上:迄今为止,世界各国的学者对于“传记”概念本身,仍有不尽一致的理解和认识,翻翻各国编写的百科全书,即可证实这一点。虽然从学术观点上来说,见仁见智本是正常的,然而对于“传记”这样一个具体的事物的概念,毕竟应当给以质的规定性和准确的科学涵义的界定,而不应像对一首诗歌的理解那样,托词以“诗无达诂”的古训。因为这样做,对于传记写作的发展未必有利。

基于以上的认识,本书拟从传记释义入手,力图较为完整地提出笔者对于传记基本理论的一些看法。其次,对于中外传记写作及理论的发展情况,笔者也想根据自己粗浅的了解和认识,作一番评述。另外,考虑到读者中有不少人可能因有志于学习传记写作而亟需得到入门指引,所以本书还拟通过归纳总结中外传记写作的经验教训,提出传记写作的若干通则、规律以及具体技巧方面的共性问题。为了尽可能地说明问题,本书还拟从各有关角度分析一批中外传记作品,使之成为佐证相关理论问题的实例。这样,本书的内容以及写作意图,在于理论、历史和实践三方面并重,同时也注重学术性与通俗性、学理性和实用性的结合。

当今国际上学术文化的发展有一个明显的特点,即重视新兴学科、边缘学科的建立和建设。不独自然科学界如此,即使是人文科学和社会科学界也是这样。然而,使笔者感到疑惑不解的是,在这热闹非凡的建立和建设新兴学科、边缘学科的浪潮中,尚没有学者提出建立“传记学”的问题本书稿送出版社后,笔者读到了马相武的《传记工程:当代文学研究的基本建设》(刊《当代文学研究·资料与信息》,1991年第2期),该文“提议建立当代文学的史料学及其分支传记学”。笔者认为,这一意见是值得重视的。当然,人文、社会科学和自然科学的各个学科,其实都应该建立相应的“史料学及其分支传记学”。。而实际上,建立一门“传记学”是有充分理由和条件的。择其荦荦大端,至少有以下几点。

第一,虽然传记理论是薄弱的,但理论分歧却相当明显,也相当尖锐。唯其如此,正需要通过建立专门的新学科来作深入的研究探讨。

第二,传记写作的历史很长,并且在不断地延续,可供总结探讨的规律性问题很多,而单从促进传记发展的角度而言,也需要建立相关的新学科。

第三,传记写作及理论实际上涉及到历史学、文学、人才学和心理学等多门专题学科的问题,其中可以探讨和值得探讨的问题的范围相当深广,因而专门建立“传记学”也是适宜的和必要的。

第四,传记理论与写作实践是大多数人所感兴趣的问题,尤其是史学家、文学家、其他学者和新闻记者等,都可以从各自的学术研究的角度,来对涉及传记的那些带有根本性又具有争议性的问题作交流研讨,因而建立“传记学”的研究人员的队伍实际上早已形成,而且阵容也是强大的。

总而言之,把传记当作一个具有相对独立性的学科问题来研究,其对象、范围是容易确定的,其研究资料也是取之不尽的,而研究队伍也不难组织。更重要的是,传记写作的实践已经表明,建立“传记学”有很大的必要性和迫切性。因此本书借写序的机会郑重地吁请有关学者,对于建立“传记学”的问题予以切实的重视。

至于“传记学”的学科体系,当然不可能一开始就完整地揭示出来,它将随着“传记学”的建立和研究的深入而逐步完善。不过,根据其他新学科建立的情况,似乎可以先作初步的规划。例如本书将要列论的各个章节中的问题,至少可以构成“传记学”的最基本的研究课题,而本书着眼的三大方面——理论、历史、实践,似乎也可以确定为“传记学”的三支基干。

〖BYN〗

西方传记写作及理论发展的轮廓

从人类文明发展史的角度来看,传记作品虽然很难说最早出现于西方(主要指欧洲),然而,从古代的传记演变为现代传记,这一过渡却是在西方完成的。自此,西方的传记及其理论对其他地区(包括中国)产生了巨大影响。《新大英百科全书》说:“传记作为一种独立的艺术形式,它主要是西方的产物。在东方(包括穆斯林国家),尽管文学的历史悠久,传记文学却没有显示出西方传记那样的发展进程和重要性。在中国,由于司马迁的《史记》和班固的传统的影响,传记一直是学者们写历史和潜心研究治国术的附属物和副产品。这种情况直到20世纪初才结束。在印度,从公元前10世纪至今,对文学影响最大的一直是对精神价值的追求和对静思或对生存的神秘方式的探索。这无法为写传提供适当的条件。概括地说,日本的文学史上也只能找到零散、有限的传记作品。”这种分析基本上是符合事实的。

唯其如此,研究传记发展史,就必须首先考察西方的传记写作及理论发展的线索。

西方传记写作及理论发展,大致经历了五个阶段:古希腊罗马时期——中世纪——文艺复兴以来至18世纪末——鲍斯威尔和维多利亚时代——20世纪以来的现代传记。以下分别予以描述笔者囿于外语水平,无法根据第一手资料来了解和把握西方传记写作及其理论发展情况,所以本章节的文字大都参考了国外有关百科全书的中译本以及其他中国学者相关的研究论文或翻译资料,特此说明。。

第一节 古希腊罗马时期

从公元前8世纪以后希腊半岛上的大部分地区的奴隶制国家进入城堡时代,到公元5世纪罗马帝国解体,史称古希腊罗马时期。古希腊罗马的文化素称发达,传记作品也在公元前5世纪出现萌芽,如诗人希俄斯岛的伊翁,就为同时代的名人培里克里斯和索福克里斯写过传略。

此后,类似的传记作品不断出现,其中著名的有同柏拉图的同时代的军人色诺芬(Xenophon)写的《回忆苏格拉底》。该书对于苏格拉底被起诉、审判,以及在最后几个小时的生命活动和殉难情况的追述,大都是完整的,总的说来具备了传记作品的基本要素。

另外,当时也开始出现了不少基督耶稣的传记,传世的至少有四种之多。这些传记的作者大都是耶稣的门徒,它们对于传主的活动情况记述甚详,还广收佚事,传记中还有大量的对话。从传记发展史来看,这类传记的出现有两重意义,即一方面进一步巩固确定了传记文体的形式——由萌芽而生长;而另一方面由于传记作品的思想内容异常明显地渗透了英雄崇拜和宗教迷信的成分,因而又直接地给以后(中世纪)的传记发展带来消极影响:圣徒传构成了传记作品的主要类型,而传记也就在相当程度上变为造神的工具。

到公元1世纪,西方出现了一位划时代的传记作家,即普鲁塔克(Plutarch,约46—120)。普鲁塔克出生于希腊的比奥提亚(Bocotia),其父亚里士托布鲁斯(Aristobulus)是著名的哲学家和传记作家,因而普鲁塔克从小接受了家学。普鲁塔克在青年时代曾游学雅典,受业于名师安谟尼厄斯(Ammonnius)。此外,普鲁塔克还广泛游历了希腊本土的历史名城以及埃及、小亚细亚和意大利等地,在收集各地的文献资料和口碑传记的过程中学识大增。稍后,普鲁塔克在罗马讲授哲学,并为皇帝讲课,由此先后获罗马执政官荣衔,还曾被任命为希腊财政督察。回希腊定居后,普鲁塔克担任过本乡查尼罗亚的行政官,也做过希腊“圣地”德尔斐阿波罗神托所的祭司。与此同时,他又在家乡兴办学校,讲授哲学和伦理学。普鲁塔克一生著述甚丰,据其子兰普里亚斯(Lamprias)为其编订的著述目录,篇目有227项。流传至今的除了《道德论集》(Ethica,或名Maralia,收文近70篇)之外,还有举世公认的世界上第一部传记名著《传记集》该书原题Parallel Lives,英文书题为The lives of the noble Greeks and Romas或Plutachs lives,俄文书题为Сравнительные жизнеописания,接近原文。中译有“列传”“英雄合传”“比较传记集”“希腊罗马名人传”和“普鲁塔克传记”等。此处译名为《传记集》,从吴于廑选译本,是为“外国史学名著选”丛书之一种,商务印书馆,1962。。

普鲁塔克的传记作品在西方传记发展史上的主要价值、意义和地位,大抵表现在如下几个方面。

1. 《传记集》完全以人物为本位,从而使传记文体不只是依附于史籍而完全独立存在

全书共为92名古希腊罗马时期奴隶主贵族上层人物立传,通过对于他们的生平事迹和活动情况的描述,较为全面系统地反映了古希腊罗马的近千年的社会历史的发展线索和主要侧面。

2. 作为一部传记作品,它富有极高的史学价值,足为研究古希腊罗马史提供不可或缺的史料

从具体的写作方法来看,它对于传记作品如何处理文史关系也提供了一些可借鉴的经验。例如,作品一方面十分注意基本史料的真实可靠性,以此确切地反映传主生平事迹,另一方面也借用了若干文学手法来刻画传主的形象,尽可能地显得生动活泼。《梭伦传》和《伯里克利传》等篇最为典型。

3. 《传记集》在文体形式上有很大的独创性

该书首次并且大量采用了“比较传记”的形式,如其中的42篇,每篇都是以一个希腊人传主配之一个罗马人传主而并列立传,但最后一段则是对两者作比较的评论性文字。另外,该书即使是在为单一传主立传时,也大都采用夹叙夹议的手法,因而绝大多数的篇什实际上孕育着评传的形式。还有,书中也大量运用了互见法,以避免各篇的重复,并且使有关篇什的内容相互补充。

4. 《传记集》鲜明地体现了作者的进步的传记理论,而这些传记理论在世界传记发展史上,也属于首次提出

例如,关于传记作品的真实性问题,《西门传》中有这样一段话:“我们应当描写事实真相。因为只要感激地回忆起他的恩德就足够了,而如果把有关功绩的虚假捏造看作是对其诚实的证词的一种报偿,恐怕连他本人也未必愿意接受。”而关于传记作品与历史著作的区别,普鲁塔克在《亚历山大传》中指出,“我们不是在写历史,而是在写传记”“史乘叙述人民与英雄的业绩,而传记则描写人物的性格”。他还在《尼西亚斯传》中进一步说,作传与修史的不同点还在于,传记“不收集无用的历史资料,而转述那些可以用于了解人的道德面貌及其性格的事实”。

5. 《传记集》在世界史学史和文学史上都产生了重大的积极的影响

例如,在欧洲文艺复兴时期,英国伟大剧作家莎士比亚的一些历史剧如《儒力斯·凯撒》和《安东尼与克丽奥巴特拉》等即取材于此书,法国的人文主义者拉伯雷(Rabelais)和蒙旦(Montaigne)等人也曾悉心研究此书并模仿其风格。另外,该书中所反映的进步的伦理观念(主要是博爱思想等),对于文艺复兴时期人文主义思潮的兴起也起了启迪作用。直到17、18世纪,欧洲资产阶级革命爆发时,普鲁塔克的著作仍然风行一时。正因为这样,虽然在《传记集》出版后的一段长时间里,传记写作的发展还是缓慢的,但是由于这本书的流传,毕竟提高了传记作品的声誉,由此也对传记写作存在一种潜在的影响。

自然,在今天看来,《传记集》也存在着一些缺点,甚至有些缺点对于传记来说是一种致命伤。如不少篇什“对年月极不注意。……记叙一个人,往往先讲一大半事实。在书中人物死后,又来零星的回溯”程沧波,《论传记文学》,《传记文学》第1卷第3期。。又如普鲁塔克在一定程度上还把立传服从于阐述自己的道德见解,《艾米利保罗传》中就曾引用一个亡佚的剧本中的诗句说:传记作者可以“安祥而愉快地把自己的心思集注于最可尊敬的楷模上去”,这样,有不少篇什就常常是把传主理想化,对传主的阴暗面也有维护的情况。普鲁塔克在《西门传》中还说:“当画家画一个非常美丽可爱的形象时,如果这一形象有某个细小的缺点,我们要求画家既不要完全漏掉它,也不要表现得太精确。因为在后一种情况下形象会变得不美,而在第一种情况下则会失真。而如果传记作家为人的本性,为它没有产生某种绝对的美,没有产生任何在道德上无可争议的性格而感到羞愧,就不应该在历史著作中尽情地、详细地描绘人物的错误和缺点。”这种近似强调“隐讳”的合理性的意见,毕竟不太可取。

和普鲁塔克同时代的传记作家,比较著名的还有斯维托尼乌斯(Suetonius)和塔西佗(Tacitus)。斯维托尼乌斯是罗马皇帝哈德里安的秘书,他出于好奇心而写的《十二凯撒列传》,是一部在西方产生了重大影响的传记作品,其对于人物的言论、行动的记述都较为详细,留给读者的印象也较深刻。而塔西佗是当时著名的历史学家,他编著的《编年史》中也有不少传记、尤以台比留皇帝的传记写得最出色。另外,他也为自己的岳父阿古利可拉立传,虽然这本《阿古利可拉传记》着重写人物的政绩,相对来说对于传主性格的揭示尚欠深入,但作为西方传记史上第一部著名的以亲属身份而写的传记,也是值得重视的。

总的说来,古希腊罗马时期的传记写作的起点是颇高的。除了以普鲁塔克为代表的三大传记作家的创作外,自传作品也开始出现了,如西方第一本自传则是出自罗马皇帝阿古斯都(Augustus)的手笔。

从传记理论上来看,值得重视的还有当时的学者、亚里士多德的弟子阿梵斯特(Theophrastus)所著的《人格论》(The Characters)一书。因为该书虽是着重探讨道德问题,但从中也提出了传记作品与反映传主人格之间的关系问题,并且同时涉及了对于传记作品的某种社会功用的探讨。该书的自序中说:“我想应当把各种人的态度,好人和坏人的态度,写成一本书,读者便可以看到各种人固定的行为和生活的形态,分类罗列。我认为我们的子孙只要看到这些记载,指示他们去选择好人的议论和友谊,留心模仿,使得自己和好人一样,他们便会成为更好的人了。”朱东润,《传叙文学与人格》,《文史杂志》第2卷第1期,1942.2。正因为如此,这本书对于西方传记写作的发展也产生了重大的影响。

第二节 中世纪

在中世纪,整个欧洲几乎都处在天主教会的控制之下。思想文化上的专制主义和伦理道德上的禁欲主义,严密而残忍地束缚着人们的思想和行为。教会的至高无上的权威,宗教裁判所对于一切“异端邪说”的镇压,又使人性遭到严重的压抑和扭曲。在这种情况下,从整体上来说,全欧洲的思想文化处于万马齐喑、死气沉沉的境地,因而以描写人、反映人的传记而言,虽有古希腊罗马时期的优良传统,也无法获得进一步繁荣发展的合适条件。

中世纪的欧洲自然还有传记作品的出现。然而,由于受到当时整个思想文化的形势的制约,传记作品从内容到形式都呈现出僵化的状态。例如,当时几乎只有神职人员才有受教育的机会,他们由此成为了文化的代表者,由他们来写传记,自然是把传记写作纳入宗教活动的轨道。最明显的情况是,本时期全欧洲的传记,竟然以25000余篇圣徒传记构成主体,而这些圣徒传,其实都出自于塑造上帝的忠实信徒的目的,每个入传的圣徒,都没有独立的思想人格,甚至在性格特征方面也是被描绘成雷同的,因而这么多的圣徒传记实际都是对宗教教义的演绎。由此可以说,当时的圣徒传,选的是“小神”,而最终目的是为造“大神”(上帝和耶稣)服务,体现在世俗的政治目的方面,则是服务于巩固教会和教皇的现实的统治秩序。

当然任何文化现象都有它自身的发展规律。由这种规律所决定,中世纪欧洲的传记写作在黑暗王国里也透露了一线光明,即个别的圣徒传多少有意无意地突破了公式化和宗教道德模式。例如,伊德默(Idomo)的《昂塞尔姆传》,没有像其他圣徒传那样,把传主塑造成为一个不食人间烟火的木偶,而是较多地记述了传主生活中的轶事,从而使传主开始接近于普通人。又如艾因哈德(Einhard)写的《查理大帝传》,也运用大量生动的材料来揭示传主的性格特征,尤其可贵的是,该传记作者对于传记作品的基本要素也有相当的认识,他说:“我尽可能不遗漏我所了解的事实,并力求避免赘述,以免使对现代事物一概鄙视的读者不悦……对我周围发生的和我本人亲身经历的事,无人能比我叙述得更准确无误。”

中世纪的欧洲所出现的传记作品中,个别的也还有其他方面的特点。如公元5世纪著名的英国作家圣·奥古斯丁(S. Angustinus)写有《忏悔录》。严格说来,这是一部美学著作,作品旨在通过谴责作者早年的属于世俗的美学观而提出建立在中世纪基督教神学基础上的新柏拉图主义的美学观。但该作品毕竟用相当的篇幅对于作者本人的思想演变过程作了较为忠实的回忆记录,同时也披露了自己生平活动的有关情况,因此可被看作为一本传记作品——学术性自传。在法国,13世纪时出现了最早的一位传记作家章维尔(Joinville),他是法国贵族,作为法王路易九世的密友和顾问,在路易九世死后,即撰写《圣路易传》。作品虽然是写帝王,但也注意反映传主的一些生动的日常,且笔调优美,充满机智。另外,意大利人马可·波罗(Marco Polo)的《马可·波罗游记》,也是欧洲中世纪的一本富有特色的口述自传马可·波罗(1254—1324)于1271年赴中国,在华游历17年,回国后不久在内战中被捕,狱中口述其游历中国的情况,由同狱难友鲁斯特企罗(Rustichello)记录整理,书名原为《百万》,后在被译成欧洲多种文字时,改题为《马可·波罗游记》。。

中世纪的缓慢的发展过程中,值得指出的是英国著名作家杰弗列·乔叟(Geeoffrey Chaucer)于1387年发表的《坎特伯雷故事集》。乔叟出生于伦敦的一个富裕的资产阶级家庭,青年时期入伍后随军远征法国,旋即被捕。被父亲用重金赎回后,他曾在宫廷里谋职,不久又出使热那亚作贸易谈判,后被任命为伦敦港的关税督察,此后又多次出使法国。但在这之后,乔叟由于卷入党争,政治地位和经济收入发生很大波动。因为乔叟一生的活动与英国新兴资产阶级有密切联系,同时他还受到了已在意大利出现的文艺复兴的先驱者但丁和薄伽丘等人的思想和著作的影响,所以乔叟也就成了英国新兴资产阶级的第一位著名作家,他的代表作《坎特伯雷故事集》作为英国文学史上第一部杰出的现实主义作品,充分地反映了他的进步世界观。

虽然《坎特伯雷故事集》并不是严格意义上的传记作品,从整体上说很类似薄伽丘的《十日谈》,即作为故事和短篇小说集,每篇都冠以一段开场白。不过,该书的各个故事的开场白却有很大特点,它对每一个讲故事者的职业身份、年龄、文化程度、思想个性以及习惯、趣味、爱好和坐立姿态等都有详尽、生动、准确的描述。如高尔基所评价的那样,该书“描写一班各自为了俗务而旅行的人们——商人、猎人、农夫等——的生活,写生一样地刻画他们”[苏]高尔基,《俄国文学史》,上海文艺出版社,1961.5。,而且,这些讲故事者又基本上是真实人物,这样,书中的各篇开场白就带有了传记作品的性质。也就是说,《坎特伯雷故事集》由此在实际上为传记写作提供了重要的启示:如何用生动的、令人感兴趣的形式把人物的生活和性格特点真实地表现出来。当代英国著名的传记理论家H·尼科尔森说“1387年在英国传记文学的发展中是一个十分重要的年头。这一年乔叟构思出他的《坎特伯雷故事集》”[英]尼科尔森,《英国传记文学的发展》。,显然正是从这一角度来把握问题的。事实上,《坎特伯雷故事集》的确也对英国传记写作的发展起了积极影响,如被称之为英国最优秀的近代传记作品——鲍斯威尔的《约翰生传》,其写作手法就有受《坎特伯雷故事集》的明显影响的痕迹。

第三节 文艺复兴到18世纪末

14世纪至16世纪的欧洲文艺复兴运动,对于整个西方科学文化的发展起了极大的积极影响。代表新兴资产阶级利益的一批进步知识分子,张扬着人文主义的旗帜,反对一切以神为中心,要求将人的个性从教会的压抑下解放出来,使人的理智战胜教会的迷信。紧接着文艺复兴运动,17、18世纪的欧洲哲学史上又出现了资产阶级革命早期哲学,其中以机械唯物论为最高、最典型的表现。与此相适应,欧洲文艺史也进入了启蒙主义时期。由于人文主义者要求重视现实生活,重视物质享受,要求发展个性,特别强调把人的思想感情和智慧从神学的束缚下解放出来,即提倡以人性反对神性,以人权反对神权,以个性自由反对宗教桎梏;而唯物主义哲学家和启蒙主义思想家,又完全抛弃宗教外衣,清除以往的唯物论中的某些宗教神学的杂质,更彻底地贯彻了唯物论无神论路线;至于启蒙主义思想家又特别崇信理性的力量,不承认外界的权威,而把理性奉为衡量一切的标准,凡是宗教对于自然、社会和政府的看法,都受到了他们无情的批判;如此等等,反映在本时期的文学创作上,便是出现了现实主义的主流,作家们所描写的是他们周围资本主义社会的平凡现实,作品的主人公也大都是普普通通的人。上述情况对于本时期的传记写作有着直接的积极影响,可以说,本时期西方传记写作中出现的任何新气象、新成就,都鲜明地打上了这一时代的思想文化背景的烙印。

人文主义和启蒙主义思潮对于西方传记写作的根本性的积极影响,至少表现为这样几个方面。

1. 文艺复兴时期的人文主义思潮对于人的尊重、对于个性自由的倡导,以及启蒙主义思潮强调理性的批判,使得传记写作插上了“心灵的自由”的翅膀

即传记作家不必只是被迫把目光盯在圣徒们的身上,而可以自由地转向其他人。至于在具体的写作过程中,也不必恪守宗教原则,而可以根据事实,用客观的态度去探求事实的真相,用大胆的勇气,去作赤裸裸的描述。虽然西方传记写作中的“谀墓”之弊一直未能根除,但至少在本时期这种情况大为减少,传记作品整体上的质量有很大提高。

2. 人文主义思潮和启蒙主义思潮所提出的截然不同于中世纪宗教哲学的新的伦理道德观念,也使得传记不再是帝王和教徒的专利品

根据“天赋人权”的原理,人们越来越多地为帝王和教徒之外的普通人(包括罪犯)立传。例如,在18世纪初,欧洲各国出现了一批罪犯的传记,其涉及的社会内容题材的丰富性是圣徒传记无法企及的。另外,本时期还出现了一批最早的妇女传记作家,她们都是为自己的丈夫立传,如露西·哈钦森(L. Hutchinson)写了作为清教徒武士的丈夫的传记,人物形象颇为生动,而玛格丽特·卡文迪什(M. Gavendish)写的《封有亲王、侯爵和纽卡斯尔伯爵三个爵位的高贵的威廉·卡文迪什传》,也是真实地把自己的丈夫写成了一个虽是和蔼可亲、热情奔放但却又是忙忙碌碌、无所作为的人。至于本时期涌现的一批著名的艺术家,也有人及时地为之立传,最著名的有意大利的乔治·瓦萨里(George Vassari)写的《意大利最杰出的画家、雕塑家、建筑家列传》。

3. 人文主义思潮和启蒙主义思潮的倡导者都强调创造性工作,因而在本时期的传记写作实践中,传记作品的形式也相应地有了重大变化

最突出的除了人物速写一类的短篇传记增多,回忆录的撰写日多之外,还表现为:传记写作与文学发生更密切联系,甚至出现了自传体的长诗,如华兹华斯(W. Wordsworth)的《序曲》和拜伦(G. Byron)的《恰尔德·哈罗尔德游记》第三、四章,等等。另外,本时期传记写作在形式上最大的特点和趋势是:自传作品越来越多,尤其到了18世纪中叶,自传写作有重大进展,出现了由当时著名的政治活动家、思想家和学者撰写的从不同角度反映时代精神和作者个性的三大自传,即法国的卢梭(JeanJacques Rousscau)的《忏悔录》、英国的吉朋(Edward Gibbon)的《我的一生与作品的回忆录》和美国的富兰克林(Benjamin Franklin)的《富兰克林自传》。

在欧洲各国中,相对说来英国的传记写作最为发达。文艺复兴以来,英国的传记写作形成了一个好传统,而且传记理论也很受重视,显著的实例是:传记(biography)一词被用来专指那一类描述个人生平事迹的作品,始于英语,时在公元1660年一说1662年。该年英国史学家富勒(Fuller, 1608—1661)著《英国伟人史》(The History of the Worthies of England)出版,该书首次使用“biography”一词。至1693年,英国另一史学家给传记一词下定义,谓之“杰出人物的生平史”。参见李祥年,《读〈维多利亚女王传〉》,《传记文学》第6期,1987。;同样,自传(autobiography)这个词也在1797年第一次见诸英国的《每月评论》杂志。

英国近代传记写作的先驱者是托马斯·莫尔(Thomas More),他著有《理查三世史》,虽然该书没有写完,而且在真实性方面也有所欠缺,书中的一部分材料无从查考,然而由于他的语言风格讥讽俏皮,妙趣横生,因而对于后世的传记写作却起了积极影响。如书中对理查三世描绘时有这样一段话:“他讳莫如深,极善于伪装。表面谦恭,内心傲慢;看上去与你亲密异常,骨子里却恨你恨得咬牙切齿。对欲杀之人他可以毫不犹豫地赐以亲吻。”在莫尔之后,又出现了几位重要的传记作家,如威廉·罗伯(Willian Roper)著有《托马斯·莫尔传》,乔治·卡文迪什(George Covendish)著有《沃尔西大主教传》。在17世纪中,英国传记写作上取得重大成就的还有伊·沃尔特(Izaak Waltou),他在1678年后接连发表了关于诗人约翰·顿、诗人乔治·赫伯特、外交官亨利·渥敦、牧师理查·胡克尔和牧师罗伯特·桑德森等五部传记。这几部传记的共同特点是:对于传主的描绘生动而具体,而且在各个传主身上都掺入了作者自己特有的文雅和异想天开。与沃尔特地位相似的还有另一传记作家罗杰·诺思(L.North),他为自己的三个兄弟——首席法官弗兰西斯、商人冒险家达德列和患有神经机能病的学者约翰分别作传,同时也写了自传,这些作品各具特色。在18世纪末鲍斯威尔出现之前,给本时期英国的传记写作殿后的则是鲍斯威尔不朽名著《约翰生传》的传主塞缪尔·约翰生(Samuel Johnson)。约翰生为当时英国文坛的权威,他涉及了多种文化学术领域,既搞文学创作,也搞文艺批评,既编文艺杂志,也编纂辞典,同时作为一个传记作家,他写有《诗人传》(或译《英国诗人生平》)一书。可贵的是约翰生也有自己的传记理论,如他认为,“传记家的任务在省略那些含糊的场面和事物,而集中于家常的和琐碎的行为的描述”,因为“许多细致和容易忽略的事情,……比大家都知道的更为重要”。此外,约翰生当时还主持过文学俱乐部讨论传记写作问题,并且提出:“每个人的一生,最好是由他自己来写。”这些意见直接启迪了英国传记写作的发展。

从欧洲其他国家的情况来看,本时期内也或多或少地有一批较优秀的传记作品问世。如意大利,15世纪的著名人文主义政论家埃·西·皮科洛夫(E. S. Pickolov)写的题为《评论集》的自传,对自己在1458年当选为教皇庇护二世前的生活经历有较为翔实的记述,同时也反映了当时政界、宗教界和军界等头面人物的有关活动情况,很有史料价值,至于作者在叙述自己作为古董鉴赏家的活动情况时,写传的笔调更为生动流畅。在法国,本时期的传记写作出现了一个高峰黎烈文,《法国传记文学一瞥》,《传记文学》第1卷第7期。,几乎所有的作家都留下了与传记相关的随感录、回忆录或供后人写传记的书简集,其中著名的有蒙田(Montaigne)的《随感录》和塞维涅夫人(Sevigne)的《书简集》。另外,皮埃尔·布朗多姆(P. Bradley)的《名媛传》和《名人传》,也足以成为本时期的代表作。

总的说来,本时期西方的传记写作进入了一个发展时期。不过,同下一个时期的传记写作情况相比,尤其相对本时期其他科学文化艺术部门的情况而言,传记写作的发展在数量和质量方面还都不怎么突出。个中原因,英国史学家沃尔特·饶列写的《世界史》(1614)的“导言”中的一段话似是作了解释:“任何人要写现代史必然会过近地尾随史实,很可能被敲掉大牙。”意思是,尽管社会进步思潮在发展,但黑暗政治局面依然存在的情况则还要对严肃认真的传记写作起一种消极的制约作用。事实上也是如此,如英国作家约翰·海沃德(J. Hayward)由于描述了2个世纪前理查德二世被废黜的真实的历史情况,竟激怒了伊丽莎白女王而被关进了伦敦塔。这件事同时可以反证:18世纪末以来,特别是20世纪以来,西方的传记写作之所以有长足的进步,社会的政治民主化的发展是一个重要的外部原因,而在20世纪中,一些东欧国家以及中国,一度出现传记写作的沉寂凋零的局面,同样也可以从这方面去寻找原因。

|

|