新書推薦: 《

量子力学 恩利克·费米

》 售價:HK$

52.8

《

银行业刑事风险防控与应对

》 售價:HK$

96.8

《

语言、使用与认知

》 售價:HK$

69.3

《

帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策 北京大学人文学科文库

》 售價:HK$

151.8

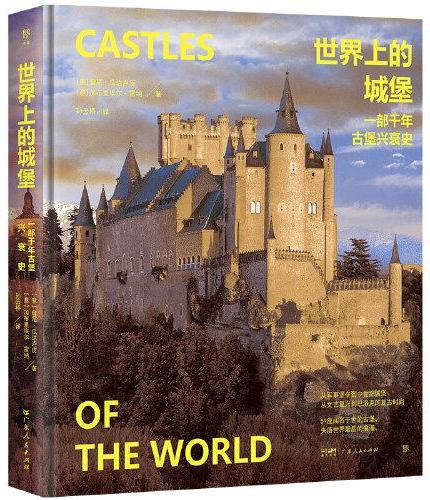

《

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》 售價:HK$

261.8

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》 售價:HK$

85.8

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》 售價:HK$

74.8

《

喵星语解密手册

》 售價:HK$

86.9

編輯推薦:

★创新性提出“亲密型骚扰”,审视自己的亲密关系!

內容簡介:

他总是问我在做什么,在和谁说话。他会翻我的手机、电脑,偷看我的隐私。

關於作者:

[法]厄德·塞梅里亚(Eudes Séméria)

目錄

1亲密骚扰过程

內容試閱

前言