新書推薦:

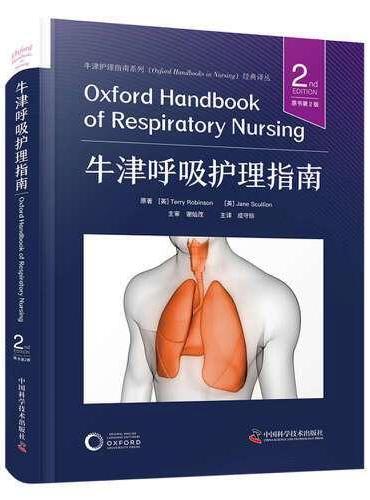

《

牛津呼吸护理指南(原书第2版) 国际经典护理学译著

》

售價:HK$

206.8

《

窥夜:全二册

》

售價:HK$

87.8

《

有底气(冯唐半生成事精华,写给所有人的底气心法,一个人内核越强,越有底气!)

》

售價:HK$

74.8

《

广州贸易:近代中国沿海贸易与对外交流(1700-1845)(一部了解清代对外贸易的经典著作!国际知名史学家深度解读鸦片战争的起源!)

》

售價:HK$

97.9

《

真爱遗事:中国现代爱情观的形成

》

售價:HK$

118.8

《

精神分析:一项极具挑战性的职业

》

售價:HK$

74.8

《

虚拟货币及其犯罪治理实务

》

售價:HK$

63.8

《

辽史纪事本末(历代纪事本末 全2册)新版

》

售價:HK$

107.8

|

| 編輯推薦: |

|

本书认为,《山海经》古图所载“奇禽怪兽”“神灵物怪”等非描摹现实中的物怪,而是用以作为天上星辰的象征;《山海经》古图当是星象图,《山海经》中陈述的大量的山、水、国则是天上星象在地上的分野,《山海经》地理乃是分野地理,古星家认为地上山川为天上星河之精。围绕这一论点,作者展开了较为深入的分析、研究,为学界把握《山海经》与中国上古天象学的整体性、共通性特点提供了有价值的参考意见。

|

| 內容簡介: |

人类文明的产生与人们抬头观天关系密切,作为我国早期测天成果的《山海经》,其重要性自然难以估量。

本书将重点置于天文一域——中国上古天象学,并顺着这一思路深入考察,将地上动物与天上星宿做关联研究,探讨其中的内在情理逻辑,认为《山海经》古图所载“奇禽怪兽”“神灵物怪”等非描摹现实中的对象,而是用以作为天上星辰的象征,《山海经》古图当是星象图。《山海经》中陈述的大量奇异的山、水、国等则是天上星象在地上的分野,《山海经》地理乃是分野地理,古星家认为地上山川为天上星河之精。用鸟兽等动物形象象征天上星宿,中西皆然。《山海经》中大禹治水叙事,关乎古人以天上银河作为坐标,观天测天以制定或修订历法之举。

阅读此书,读者或能深刻意识到《山海经》与中国上古天象学的密切关联,也可略得其要领,思索其背后复杂的历史原因。

|

| 關於作者: |

|

尹荣方,男,1952年1月生于上海,1982年毕业于华东师范大学中文系,上海海关学院公共教学部教授。长期从事先秦文化、文学、历史等研究,于上古神话传说、语言文字、天文历法、器物纹饰及《山海经》《诗经》《尚书》等用力尤勤。出版《神话求原》《龙树的秘密——三星堆的发现》《社与中国上古神话》《洪水神话的文化阐释》等专著,发表论文百余篇。

|

| 目錄:

|

《山海经》一书的性质、写作年代与作者

一、 《山海经》一书的性质

二、 《山海经》的写作年代与作者

三、 殷太戊、武丁朝“桑、榖之祥”传说与巫咸测天

第二章 “贰负之尸”神话与“贯索”星象

一、 “贰负之尸”乃天上“贯索星”之象

二、 “西王母”是“织女星”之象

三、 “犬封国”“鬼国”是“狗星”(或“狗国星”)与“鬼宿”之象

四、 “窫窳”是“大角星”西沉后之象

五、 “狌狌”是“斗星”之象

六、 “疏属之山”与“开题”

第三章 “开明兽”“陆吾神”原型与北斗九星

一、 昆仑神兽“开明兽”“陆吾神”与北斗九星

二、 《西山经》所云昆仑丘“鸟兽”原型为星象考

三、 《西山经》“开明兽”四方图像为“星象”考

第四章 “女子国”“素女”神话与“御女”星象

一、 “女子国”是轩辕十七星之“御女”星象的地上分野

二、 “女子国”“女子民”地望考辨

三、 《海内经》“素女”与“御女”星象

四、 余论

第五章 “黑齿国”与天上“箕宿”星象

一、 “黑齿国”为“箕宿”之象

二、 “竖亥把算”于“黑齿”与“青丘”之间与“银河起于箕、尾”

三、 姜姓“黑齿国”与其分野之“太岳”

四、 “雨师妾”是“龟星”之象

第六章 “大蟹”“姑射国”“女丑”与“龟星”“鳖星”星象

一、 姑射国“大蟹”为“大龟”,为“龟星”之象

二、 “姑射国”“列姑射山”意为“龟国”“裂龟山”,喻指龟星

三、 “女丑之尸”亦为“龟星”之象

四、 “并封”“登葆山”“巫咸国”与鳖星、龟星

五、 “鸱龟曳衔”与“灭孟鸟”及夜间太阳的运行

六、 《书·禹贡》“九江纳锡大龟”与龟星

第七章 “兽”与“王良”“阁道”星象

一、 《山海经》及古代文献中的“兽”

二、 “兽”原型是“王良”等星象

三、 北海诸“兽”与天上星象考辨

第八章 “女娲之肠”与天上“太微”及“五帝坐”星象

一、 “女娲之肠(腹)”之原型为“太微”十星

二、 “女娲补天”神话与“太微”内“五帝坐”星象

三、 《西次三经》“峚山”与“五帝坐”星象

四、 “钟山”与“轩辕”十七星

五、 “女娲造人”神话与“五帝坐”及“司民”星象

六、 “狂鸟”“淑士”“长胫”“西周”“后稷”与天上星象

第九章 “相柳”神话与“天纪”九星星象

一、 “相柳(相繇)”及“巴蛇”原型为“天纪星”

二、 “天纪”九星之分野与“九河”地域

三、 临近“相柳(相繇)”的诸“国”原型为星象考

四、 “相柳”神话与希腊神话的比较

第十章 神兽“吉量(乘黄、鸡斯之乘)”与“天鸡”“天狐”星象

一、 神兽“吉量(良)”“乘黄”之原型为天上星象

二、 “天鸡”之神话传说与“天鸡”星象

三、 汉画像石“鸡首人身像”“牛首人身像”与天上斗、牛星象

四、 “鸡次之乘”及“鸡斯之乘”与“天鸡”星象

五、 正月习俗与“天鸡”星象

第十一章 “交胫国”“不死民”“穿胸国”“岐舌国”与“南方朱鸟”星象

一、 “交胫国”与“七星”星象

二、 “贯胸国”与“鬼宿”星象

三、 “不死民”与“井宿”之属星“老人星”

四、 “臷国”与“弧矢”星象

五、 “反舌国”与“柳宿”星象

六、 “羿射凿齿”与古人的北斗观察

七、 “欢头国”“厌火国”与“翼宿”“爟星”星象

第十二章 “建木”与“河鼓”星象

一、 “建木”原型为“牵牛星”

二、 建木“其叶如罗”之“罗”当指建鼓之飘带;“其实如栾”,则是形容“鼓”之圆形之状

三、 “大皞爰过,黄帝所为”的“建木”与河鼓星的“星纪”地位

四、 《海外北经》之“拘缨之国”为“天弁星”之象,“寻木”为“建木”

五、 《大荒东经》“夔兽”为“河鼓星”之象

六、 “建木”及“都广”之地望考辨

第十三章 “蜮民国”与天上“土司空”星象

一、 前人对“蜮民之国”“蜮人射蜮”的误读

二、 “蜮人”射“黄蛇”与“南方朱鸟”之“轩辕”星象

三、 “蜮人射蜮”与上古司空(司徒)“制域”

四、 “宋山枫(封)木”与上古建国立社及“天社”星象

五、 “后稷葬所”与“天稷”星象

六、 “祖状之尸”与上古建国立庙及“天庙”星象

七、 “焦侥国”“小人国”与“积卒”星象

第十四章 “王亥”故事与“室宿”星象

一、 《山海经》等文献中的“王亥”形象

二、 “王亥”原型与“营室”星象

三、 王亥“食鸟头”与室宿的“营胎阳气”

四、 王亥“托于有易”“仆牛”与室宿

五、 “豕韦”传说与“室宿”星象

第十五章 “刑天”神话与“觜”“参”星象

一、 “刑天”神话与“觜”“参”星象

二、 “一臂国”“奇肱之国”与“座旗”星象

三、 夏后启“舞九代”与夏启“巡守”测天

第十六章 “蚩尤”传说与“天蜂”星象及商周器物之“饕餮纹”

一、 “万”与“万舞”及“天蜂”星祭

二、 “祃”“貉”与上古“天蜂”星祭

三、 “蚩尤”传说与“天蜂”星象

四、 蚩尤是《山海经》也是鼎上之图像,其原型是“天蜂”星象

第十七章 “禹敷土”本义考辨及对大禹治水事迹的重新认识

一、 前人对禹“敷土”的解释

二、 “布土”与上古的天象观测及分野确定

三、 禹“随山刊木”与上古圣王的“巡守”礼制

四、 垦辟山林荒地与经营“沟洫”

五、 余论

第十八章 《穆天子传》之“穆王巡行”与古代星象

一、 早期文献关于穆王“出征”的记载及穆王“出征”(巡守)的真实蕴意

二、 《穆天子传》所述穆王巡行之地关乎天上星象

三、 从《穆天子传》所用历法看穆王之“巡守”

主要参考文献

|

| 內容試閱:

|

自序

中国古代典籍汗牛充栋,但没有一部书如《山海经》那样,引发那么多的好奇与争议。书中的山川国土及相应的奇禽异兽、神人仙国,很多怪异到超乎人们的想象,所以被很多人视为荒诞,连博学的司马迁似乎也不相信《山海经》的图像及叙事,留下了“余不敢言”的名言。但《山海经》怪诞神奇的图像及其叙事,也容易给人留下深刻印记,激发人们探究的兴致。这部奇书能够经历如此长远的岁月流传至今,或许并不偶然。

一

我从小喜欢读神话传说、民间故事,《山海经》的一些神话很早就印在心间,但真正投入研究已是大学毕业后的事了。一次读贾祖璋《鸟的故事》,其中一篇说大雁渡海,口中衔着树枝,为的是迁飞途中可以落脚休息,感到有趣,联想起《山海经》精卫填海神话,觉得两者之间或有关联,写成《精卫填海与大雁衔枝》一文,发表于《求索》1991年第6期。

但《山海经》奇禽怪兽、神异山水及国度的光怪陆离、发想天外,绝大部分根本无法与现实世界的对象比拟,只要稍具一些生物、地理等学科的常识,就会发现书中描摹的奇禽异兽等绝非现实时空中所能存在,它们显然都是虚拟的,则书中相关的山水、国度自然也非真实的了。如四足九尾的坐落于青丘山的九尾狐,生有六个头的“树鸟”,国人皆生有三个头的三首国等,是无法与现实中的对象比附的。此后,我渐渐转换了研究思路,慢慢将目光投向天上。

我将地上的动物与天上星宿作关联研究,始于探究十二星次鹑首、鹑火、鹑尾的命名。南方朱雀取象于鹑,引起很多学者的关注,包括宋代大学者沈括。他们都将“鹑”理解成鹌鹑,我发现此“鹑”非指鹌鹑,当为一种夏候鸟,是三趾鹑科的黄脚三趾鹑,此夏候鸟夏有冬无,古代《月令》类文献常用来指示时节,所以就用它来象征主夏的南方朱雀,由于它只生有三个朝前的脚趾,因此与“火凤凰”,即有名的日中三足乌的原型大约都是三趾鹑。我写成《火凤凰与三足乌》一文,发表于《华东师范大学学报》1995年第4期。

而以“鹑”象征南方朱鸟,已见《山海经·西次三经》等,我开始有意识地从星象角度去理解书中的图像,后来注意到的是“王亥”,《大荒东经》云:“有人曰王亥,两手操鸟,方食其头。”《海内北经》则有“王子夜(夜是亥字形伪)之尸”的记载:“王子夜之尸,两手、两股、胸、首、齿,皆断异处。”这个怪异的王亥引起我的强烈兴趣,《左传·襄公四年》保存的一个传说,可能也来自王亥,即“亥有二首六身”。此“亥”,古今学者解释者甚众,王国维认为是殷商高祖,且与甲骨卜辞、《山海经》、《竹书纪年》、《楚辞·天问》等书的记载印证,其说被很多人认可,但《山海经》中王亥“两手操鸟,方食其头”之图像描述,王国维则避而不论。郭沫若认为王亥原型是十二宫之射手座(箕斗)。郑文光认为王亥象征毕、昴两宿。我好奇于他们的不同理解,于是搜罗了王亥的大量材料,特别是对《山海经》中有关王亥的记载进行了分析研究,以为王亥作为一种“象”或曰符号,所象征者乃天上的营室及其附星离宫六星,室宿两星、离宫六星分布室宿左右,其形状与二首六身之王亥完全一致,且王亥的“两手操鸟,方食其头”等奇异举动可以用室宿所昭示的时令节气解释,于是写成《王亥故事与星辰传说》,发表于《华东师范大学学报》2005年第4期。

两篇论文的责任编辑都是博学高才的胡范铸,彼时他尚未任学报主编。虽然我俩都毕业于华东师范大学中文系,但分属不同年级,当时我与他并不相识,直到2021年才有机会和他会晤,我谈起上述两篇论文,他说三趾鹑那篇记得,而王亥那篇印象不深。我说王亥文发表前他曾提修改意见,具体而到位。他说意见事已全然忘却。2021年后,他在任执行主编的《文化艺术研究》杂志上,又刊发了拙稿多篇。我对《山海经》等上古文化的研究持续不断,范铸兄起到了推动作用,我十分感谢。

以后一段时间,我更多地致力于从宏观上把握《山海经》,由于此书有大禹命竖亥步天的叙事,步天即观天测天;而《山海经》的主题前人或谓大禹治水。我意识到《山海经》叙事具有创世神话的内涵,洪水或是混沌的象征。有一次偶与徐中玉先生谈及《山海经》此旨,徐先生极感兴趣,当即邀我作文。于是我花了约三周时间,写成《〈山海经〉创世神话考论》一文,发表于《文艺理论研究》2010年第2期。徐先生之善诱掖后学,于此可见。

大约在2015年间,读到吴晓东先生《〈山海经〉语境重建与神话解读》一书,他论证《大荒经》东南西北的“大荒之中”共二十八座山峰,可以与天上二十八宿对应。受吴先生此说启发,我认识到《书·禹贡》中禹导“二十八山”之说,必源自《大荒经》。《禹贡》导山,以地上名山对应于天上二十八宿星,实际上是以二十八宿星为蓝本,以地上一座山对应天上一星宿,形成天地相应的格局,就是所谓分星、分野。则大禹的治水导河,亦必关乎天文学上的考量。这时我悟到,禹的导河治水,固然是开辟鸿蒙之举,而禹所治之“河”,亦关乎天上银河(又名天河、星河、河汉等),禹“导山”的顺序与天上银河起没行径一致。《晋书·天文志上》有“天汉起没”的内容,“天汉起没”,以二十八宿作为天球上的坐标,来明确银河在天上的起没行径,亦包括它的长度、阔度等。银河与二十八宿等一起,构成古代星家测天明历、建立分野的重要依据。如此一来,我发现《山海经》中有些怪兽乃星座象征已较易判定,如坐落于青丘的九尾狐,《海外东经》说“青丘国在其北,有狐四足九尾”,天上的箕宿四星组成,尾宿九星组成,箕宿亦名狐星,则箕、尾两宿显然是“九尾狐”的原型。于是我写成《“九尾狐”与“禹娶涂山女”传说蕴意考》及《大禹治水祭仪真相》两文,分别发表于《文化遗产》2017年第1期、《中原文化研究》2018年第1期。《大禹治水祭仪真相》一文,还被主编闫德亮先生收录于《中华文明探源论丛》(社会科学文献出版社,2023年)。《中原文化研究》接连发表拙文,闫先生及责编姬亚楠等对拙稿的不弃及认真辑校、一丝不苟的作风,让我万分感佩。

第一章

《山海经》一书的性质、写作年代与作者

《山海经》一书,《汉书·艺文志》著录十三篇,但有迹象表明,《山海经》古本为三十二篇,汉代的刘歆校订为十八篇,刘歆在《上〈山海经〉表》中说得很明白:

侍中奉车都尉光禄大夫臣秀领校、秘书言校、秘书太常属臣望所校《山海经》凡三十二篇,今定篇为一十八篇,已定。

而《隋书·经籍志》地理类录《山海经》二十三卷,这大概是东晋郭璞根据刘歆所定十八篇,附加了单独流传的《大荒经》以下五篇,成了二十三卷的《山海经传》。郝懿行《山海经笺疏叙》云:

《汉书·艺文志》《山海经》十三篇,在形法家,不言有十八篇。所谓十八篇者,《南山经》至《中山经》本二十六篇,合为《五藏山经》五篇,加《海外经》已下八篇,及《大荒经》已下五篇为十八篇也。所谓十三篇者,去《荒经》已下五篇,正得十三篇也。古本此五篇皆在外,与经别行,为释经之外篇。及郭作传,据刘氏定本,复为十八篇。

郝懿行此说大致可信,当然也可以进一步追问:刘歆既将《大荒经》“已下五篇”与其余各篇合校,此五篇又如何“皆在外”呢?《山海经》篇目问题相当复杂,说法众多。由于并不影响我们对此书本质的看法,故不详论。

一、 《山海经》一书的性质

(一) 关于《山海经》性质的已有认识

《山海经》一书的性质,最为分歧,《汉书·艺文志》列入“形法类”,《隋书·经籍志》列在史部的“地理类”,《宋史·艺文志》改在子部的“五行类”。一个显然的事实是,《山海经》地理书说法的影响最为巨大,北魏郦道元《水经注》将很多江河与《山海经》的记载相提并论,是最好的例子,可见作为伟大地理学家的郦道元也把《山海经》看成信实的地理著作。但《山海经》地理书的认知肯定问题多多,如果仔细阅读此书,谁都会发现书中记载的所谓山川地理,虚实难辨,掺杂大量的神怪内容,无法解释,更是无法与现实地理比勘,所以到清代纪昀修《四库全书》,就把它改列在子部的小说家类。清代《四库全书总目提要》述改列小说家类的理由主要就是该书地理的难以考据:

书中序述山水,多参以神怪。故《道藏》收入台元部竞字号中,究其本旨,实非黄老之言,然道里山川,率难考据。案以耳目所及,百不一真。诸家并以为地理书之冠,亦未为允。核实定名,实则小说之最古者。

虽然由于《山海经》内容的光怪陆离,后人对《山海经》小说的说法,同样并不完全认同,于是又有巫书、方物书、科技史书、神话书、月令书、百科全书等说法。神话书、月令书等说法,给我们认识此书的本质带来不少新的认识,但我们细读《山海经》,仍然觉得这两种说法也都无法概括此书的本质。

《山海经》原来是图,《山海经》古图早已失传,现在流传下来的《山海经》文字,大多应该是对《山海经》古图的解说,我相信《山海经》古图及其文字的古老尚在《诗经》《尚书》等古代文献之上,古今很多学者也持这样的看法。《山海经》古图已经失传,尚存的文字之珍贵不言而喻。通过今本《山海经》的叙述文字,我们知道,《山海经》古图画的是形形色色的奇禽怪兽、神灵物怪,如九条尾巴的“九尾狐”;长有九个头、身子类虎的“开明兽”;长有翅膀的“羽民”;胸部有孔洞的“贯胸国”人;三头一身或三身一头的神人等。

《山海经》记载了那么多奇禽异兽、神灵物怪,有人以为是现实中曾经存在的,是《山海经》的作者见闻后的实录,但是少数几个作者在如此广阔的地域见到了那么多的奇禽怪兽、神灵物怪,并加以图画形容是不可思议的!而且《山海经》中的绝大多数奇禽异兽、神灵物怪的样貌特征,在生物学上找不到存在的根据。也就是说,在生物学意义上,这样的奇禽怪兽、神灵物怪等是不可能存在的。

(二) 《山海经》古图乃上古星象图

《山海经》古图以及文字记载流传至今的大量“奇禽怪兽”“神灵物怪”绝不是描摹现实中存在的对象,它们所在的神奇国度,如“青丘国”“黑齿国”“贯胸国”等也非真实地理性质的存在。古人创作这样今天看来光怪陆离的“长卷”,是用以象征天上的星象的,《山海经》古图可以看成是星象图,它当是我国最早的较为完整的星象图。《山海经》中陈述的大量的山、水、国则是天上星象在地上的分野,《山海经》地理乃是分野地理。天上的星星,特别是恒星,都呈现晶亮的圆点,人眼望去,大抵只有明暗的区别,用图画加以区别十分困难。古人最初大约将一些邻近的且较明亮的恒星组合成一星象,用“奇禽异兽”“神灵物怪”或生活、生产常用之器具模拟其形状,赋予不同的名字,从而形成星象图,不仅中国古代,西方也有这样的传统。这当然是一种极具文化意义的工作,古代文献所谓“大禹成名百物”,说的大约就是从前“圣人”的这种工作。

从考古发掘的资料可知,我国的天文观测及“星象图”的制作具有悠久的历史,河南省濮阳县西水坡出土的用蚌壳堆塑的龙、虎、北斗图像,其方位关系与六千年前天上的东方苍龙、西方白虎、北斗等星象相符。学者认为这是华夏大地上目前发现的最古天文图。经冯时等研究,蚌图以及墓室结构还能完整地说明古代盖天说宇宙论的内容,说明彼时二分二至的四时观念也已经确立。冯时又以为我国新石器时代器物上的猪形象是用以象征天上北斗星的。内蒙古赵宝沟出土的约六千年的“神兽纹陶尊”,“其中五件刻画有神兽纹天象图案。再加上残片上的神兽纹天象图案,原报告说包括有‘四灵’,即包含了四时天象的内容在内”。可见用“动物”形象来象征天上的星象在我国历史悠久,青龙、白虎、朱雀、玄武这“四灵”也是这样的存在与传承。

发现《山海经》中某一奇兽异禽、神灵物怪具有星象性质的学者也不乏其人,如《西山经》昆仑山载“鹑鸟”,清人吴任臣以为所指乃“南方朱鸟”星象,他在《山海经广注》中说:

《天文志》:“鹑首、鹑火、鹑尾三宫,当大微、轩辕之座南面,而承如在帝左右焉,且星主衣裳文绣,张主宗庙服用,皆鹑火宿也。”《周礼》:“轮人鸟七斿,画南方鹑火之象,司服冕祎翟诸制。”皆本此意通之。经云“鹑鸟司帝百服”,或义取此也。今三式家犹以朱雀为文章采服之神,夫有所受之矣。

不仅吴任臣,郝懿行也说这里的“鹑鸟”就是“凤凰”,并将它与“南方朱鸟”象联系。丁山曾论证《海外东经》青丘“九尾狐”是天上东方苍龙的“尾宿”之象,尾有九星,是“东方”之星,星占上主后宫等,与九尾狐的关联明显可见。

《大荒东经》有“王亥”,学者多以为即《海内北经》的“王子夜之尸”,这个“尸象”的形体特点是“两手、两股、胸、首、齿,皆断异处”。结合《左传·襄公四年》(前569年)保存的“亥有二首六身”之说,不少学者也都以为是天上星象的象征,如郭沫若以为象征十二宫中的射手座(箕、斗)。郑文光认为象征昴、毕两宿。营室星“二星相对出”以及旁缀的“离宫”六星“两两而居”的形状特点,与“二首六身”的王亥完全相合,而营室星的“用事”,在月令时代与“亥”代表的时令相通,我据以判定它是营室二星及其属星“离宫”六星的象征。

吴晓东则论证《大荒西经》的“屏蓬”是“奎宿”的象征,《大荒东经》的“大人之国”是“大角星”之象等。他还试图证明《大荒经》四方的二十八座“大荒之中”的高山与二十八宿可以相应,将《山海经》一书与天上星象直接联系,拓深了人们对《山海经》一书本质的认识。

把目光投向天上,将《山海经》古图所展现的“奇禽异兽”“神灵物怪”作为天上的星辰的象征,还只限于甚为少数的研究者,他们也只是将《山海经》中个别“神怪”与天上的星辰相联系,所以研究成果也零碎而不成系统。

其实,合理的逻辑推理是,既然《山海经》古图及其文字所表现的某些“象”,如九尾狐、鹑鸟之类,大致可以确定分别是天上“尾宿”“箕宿”“南方朱鸟”等的象征,那么,书中与九尾狐、鹑鸟等处于同一画面的其他“奇禽异兽”“神人物怪”等,自然也应该是天上星辰的象征了。事实正是如此,《山海经》古图,用星象来解释,很多问题都能够迎刃而解。

不可否认,《山海经》记载了大量的山与水,记载之山,蒙文通说有五百五十座,马昌仪说《五藏山经》共载山四百四十一座。明白《山海经》言天象及星占的本质,则会清楚《山海经》所载之山、水乃是分野意义上的产物,汉代张衡《灵宪》云:

水精为汉,汉周于天。……地有山岳,以宣其气,精钟为星,星也者,体生于地,精成于天。列居错峙,各有逌属。

人间的山水是天上星象的“精”,山水上应星辰,《开元占经》就留下了古老的《二十八宿山经》。《书·禹贡》除了陈述禹“治水”,还写禹“导山”,禹所导之山也是二十八座,而《大荒经》处于“大荒之中”的“山”恰恰也是二十八座。可以肯定地认为,《禹贡》及《大荒经》的二十八座“山”关乎分野,不仅言山,也言天,是天地相应观念的产物。《山经》中山与山之间距离的异乎寻常的“准确”表述,应该也不会是彼时地理实测的结果,而是星座间“度数”差距在地上的反映。而书中所谓的祭祀“山神”仪式,也不仅仅是祭山,也包括对相应的天上星宿的观测与祭祀。战国时代的星家石申等人留下了出色的观星记录,石申之前,这种观测与记录应该一直存在。

然而,要一一将《山海经》古图与天上星辰对应尚存在一些困难,这不仅是因为《山海经》古图并没有传承下来,传承下来的只是描写古图的文字,这些弥足珍贵的文字,也就是现在《山海经》的文本,似乎成了我们破解《山海经》奇禽异兽、神灵物怪的主要途径,但由于《山海经》文本在传承过程中不可避免地会出现佚文、衍文、错字,或者将后人的解释阑入正文等情况,显然都会给我们的释读带来相当的麻烦。

破解《山海经》星象的不易,还表现在《山海经》一书,取象不一,常出现用不同的兽类神怪“图像”来象征同一星象的现象,如北斗九星,在《西山经》中,以九首虎身的怪兽“开明兽”的形象出现;而在《海内南经》《海内经》等其他地方,它则成了另一兽类“狌狌”。织女星也是如此,在《西山经》中是“其状如人,豹尾,虎齿而善啸,蓬发戴胜”的神人,而在《海外北经》中,则以“跂踵国”人的形象出现。

另外,《山海经》用奇禽异兽、神灵物怪所象征的天上星象,有时并不能与后来已经定型的星座完全对应,《山海经》古图所取象的范围较之后来的星座常常要大一些。如“河鼓”星,后来一般认为由三颗星组成,但《山海经》时代,河鼓星与其邻近的“左旗”九星、“右旗”九星等共同构成一个星象,彼时星家或把它视为“建鼓”之形,名之曰“建木”。又以“夔”兽作为其象征。“九尾狐”所象征的星座也存在这样的情况,它可以象征“尾宿”九星,作为天上的“九尾狐”,所象征的星象除了尾宿,还包括相邻的箕宿与“天鸡”二星,“箕宿”与尾宿一样,也有“狐星”之名,这一定是上古星家的传承。“天鸡”两星,与“狐”也有某种关联,在尾、箕两宿之北,尾、箕两宿与天鸡二星可以拟成天上的“天狐”。“天鸡”二星是天狐的两个角,箕四星是天狐的四足或身子,尾九星则是天狐的尾巴。此星区,古人又拟成“天鸡”,天鸡二星是鸡头,箕四星是鸡身,尾宿九星是鸡尾等。

《山海经》时代,北斗星已经成为彼时星家极为重要的观测对象,与后世不同的是,那时星家视北斗星为九星,而不是七星。上古北斗为九星不仅有大量文献证据,也有考古学之证据,2015—2017年,考古工作者发掘河南省荥阳青台遗址,出土陶罐九只,作九星状排列,考古学家谓象征北斗九星。旁边有黄土台,是祭祀九星之处。青台遗址属仰韶文化中晚期一聚落,距今约5500年。又河南巩义双槐树遗址亦发现如九星状排列的九只陶罐,与青台遗址一样,为古人祭祀北斗之处。双槐树遗址距今约5300年。《山海经》北斗九星之图像所显示的对北斗星的观察,是对上古中原地区星象学的传承。

《山海经》有《五藏山经》《海外经》《海内经》《荒经》之分,以星象图视之,《山海经》古图不是一幅,而是由多幅组成,《五藏山经》与《海外经》《海内经》《荒经》大约是各自独立但有内在联系的星图。清代毕沅说《山海经》的《五藏山经》最早出现,《大荒经》与《海内经》一篇较为后出,是具有解释性质的:

《大荒经》四篇释《海外经》,《海内经》一篇释《海内经》,亦有《山海经图》,颇与古异。

毕沅此说,虽然解释了《五藏山经》《海经》《荒经》之间的某种内在关联性,但将《大荒经》的时代延后恐未必合理。笔者认为,《五藏山经》作为星图,似以北斗九星及其邻近的“三能”“轩辕”等星座为“中宫”,采取的是“五象”模式。而《海经》与《荒经》所采用的是“四象”模式。《海外经》与《荒经》,《海内经》一篇与四篇《海内经》的关系,并非如毕沅说的解释关系,而是所图画的星象有所不同而致。《海内》四经,作为星图,是以图画北斗及其附近之星象而成,用今天的话说,它所图画的大多是“恒显圈”内的星座。

《海外经》四篇与《大荒经》四篇,所图画的星象则及于后世所谓的“四象”二十八宿。《海外经》与《大荒经》也没有解释的关系,而是不同星家所绘制的星图而已,所以两者之间完全可以相互参正。

《山海经》时代的星家,观测日月星辰主要有两个目的:一是制历,二是占卜以预知未来之休咎,如《书·尧典》说的:“历象日月星辰,敬授民时。”这里的“历”指制定历法,“象”则为观象,关乎星占。江晓原先生质疑“敬授民时”,是用历法为农业服务:

所谓“敬授人时”,正确的理解应是“人事之时”,即安排重大事物日程表。在古代,统治阶级最重要的“人事”是宗教、政治活动,农事安排纵然在“万机”之中有一席位置,也无论如何不可能重要到凌驾于一切别的事务之上,以致可以成为“人时”的代表或代名词。

江氏之说未必可从。因为观测天象用于星占,所以在《山海经》叙事中,人们发现它们常常与所谓“殷易”的《归藏》相合。值得注意的是,《山海经》有创制两种历法的“神话”记载。《大荒南经》云:

东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方浴日于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。

又《大荒西经》云:

有女子方浴月。帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。

所谓的“生月十有二”,指创造了分一年为十二个月的历法。而“生十日”,则是指创造了分一年为十个月的历法。陈久金先生指出:

十日是与十二月相对应的,中国远古不但使用一岁十二个月的农历,同时还使用过一岁分为十日(月)的太阳历。所谓羲和生十日,应当理解为羲和创造并使用了十月太阳历,别的解释是没有的。

《虞夏书》既载“羲和”四子观测“四中仲星”定一年为“期三百有六旬有六日”,这是《尔雅·释天》所称的“阳历”,又“以闰月定四时”,舜则“五年一巡守”,舜所使用的是《尔雅·释天》所谓的“阴历”。阴历要制闰,所谓五年二闰,天道大备。阴历月又称朔望月,便于民间掌握与使用。《虞夏书》的“制历”叙事,无疑源自《山海经》。

|

|