新書推薦:

《

背影渐远犹低徊:清北民国大先生

》

售價:HK$

96.8

《

恨、空虚与希望:人格障碍的移情焦点治疗

》

售價:HK$

87.8

《

我为何而活:罗素自传

》

售價:HK$

85.8

《

我很可爱,绝对可爱

》

售價:HK$

107.8

《

溺爱之罪

》

售價:HK$

54.9

《

走出无力感 : 解锁生命力量的成长密码(跟随心理咨询师找回积极能量!)

》

售價:HK$

65.8

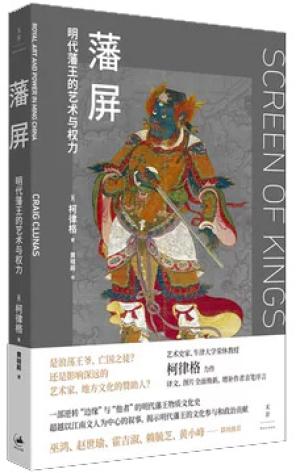

《

藩屏:明代藩王的艺术与权力(柯律格代表作,一部逆转“边缘”与“他者”的明代藩王物质文化史,填补研究空白)

》

售價:HK$

118.8

《

《史记》纵横新说

》

售價:HK$

65.8

|

| 編輯推薦: |

数字化运维领域资深专家著作

一本书讲透数字化运维的理念、方法和实践

|

| 內容簡介: |

|

本书基于数字化运维的背景、概念和内涵,全面阐述了数字化运维的理念、方法和实践。从数字化运维的标准建设出发,本书提出了一套具有可行性的数字化运维体系框架,包括顶层规划、蓝图构建、IT流程管理与优化、运维数据治理与应用、立体化监控指标体系、运维可视化中心、资产管理与CMDB等,同时还考虑了安全运维以及业务连续性。本书结合不同行业尤其是制造业的案例,介绍了成功实施数字化运维体系的可行性技术、工具,为数字化运维的实践提供了有价值的参考。对于企业管理者来说,是一本优秀的参考书。

|

| 關於作者: |

|

陆兴海 具备十八年互联网、数字化以及运维领域经验,国内IT服务相关领域实践者和专家之一,ITSS委员会委员、智能运维国标编写组成员、信创工委会专家库成员。作为云智慧产品负责人,曾主导与推动多款运维产品规划与实践;作为咨询负责人从零组建团队,帮助客户擘画数字化蓝图,助力构筑运维管理体系,团队为累计一百多家客户提供优质服务。持有发明专利六项,合著有《运维数据治理:构筑智能运维的基石》一书,合译《数字经济2.0:引爆大数据生态红利》一书,曾主导和参与多个国标与团标工作,发表论文多篇。

|

| 目錄:

|

推荐序一

推荐序二

推荐序三

推荐序四

推荐序五

前 言

第1章 数字化转型背景下的新运维

1.1 数字化转型深入推进并上升为国家战略1

1.2 数字时代IT的定位变化及其带来的挑战2

1.2.1 提高业务敏捷性的挑战3

1.2.2 IT升级换代带来的挑战3

1.2.3 数据治理及实施的挑战4

1.2.4 日益严峻的数据安全挑战5

1.2.5 平衡创新与成本的挑战5

1.3 数字时代的新IT与新运维6

1.3.1 数字时代的新IT及其核心要素6

1.3.2 数字时代的新运维及其特点7

第2章 数字化运维的概念与内涵

2.1 什么是数字化运维9

2.2 数字化运维的发展阶段9

2.3 多元化运维的定义11

2.4 数字化运维术语及其演进14

2.4.1 现有观点介绍14

2.4.2 演进机制分析18

2.4.3 演进趋势分析 21

第3章 数字化运维领域的标准与方法论

3.1 国际运维服务领域的经典:ITIL22

3.1.1 ITIL的发展历史22

3.1.2 ITIL在中国的落地29

3.1.3 ITIL的未来以及新一代ITSM的畅想31

3.2 信息技术服务管理体系国际标准:ISO/IEC 20000 33

3.2.1 ISO/IEC 20000的发展历史33

3.2.2 ISO/IEC 20000在中国的落地情况33

3.3 中国ITSS运维相关标准34

3.3.1 ITSS 概述34

3.3.2 GB/T 28827《信息技术服务 运行维护》系列标准36

3.3.3 ITSS.1《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》41

3.3.4 GB/T 43208.1—2023《信息技术服务 智能运维 第1部分:通用要求》 42

3.3.5 GB/T 33850《信息技术服务 质量评价指标体系》43

3.3.6 GB/T 33136《信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型》43

3.3.7 ITSS其他标准44

3.4 确定性运维体系46

第4章 数字化运维的体系规划与实践

4.1 从一个真实的故事说起52

4.2 数字化运维体系规划方法54

4.3 数字化运维成熟度分级模型55

4.3.1 组织运维水平需要通过标准化的评估55

4.3.2 数字化运维分级成熟度模型56

4.3.3 基于成熟度模型的评估方法58

4.4 某能源企业运维体系规划实践59

4.4.1 背景:重构运维模式59

4.4.2 规划过程:从启动到效果验证的闭环60

4.4.3 规划的成效:指导落地与价值创造67

第5章 大模型赋能数字化运维

5.1 大模型的概念、演变及应用69

5.2 大模型在数字化运维中的作用72

5.2.1 大模型如何在IT运维领域发挥作用73

5.2.2 大模型将改变运维软件78

第6章 四位一体构建智能运维

6.1 对智能运维的认知是一个过程82

6.2 四位一体的智能运维框架85

6.2.1 以数据为基础86

6.2.2 以场景为导向91

6.2.3 以算法为支撑97

6.2.4 以知识为依托103

第7章 数字化运维流程建设

7.1 流程和数据是双引擎109

7.2 认识数字化运维流程111

7.2.1 我们在无处不在的流程中111

7.2.2 数字化运维流程的概念及范围113

7.2.3 当前数字化运维流程管理面临的问题和挑战117

7.3 新时代的IT流程特征与管理方法125

7.3.1 实施敏捷高效的IT流程125

7.3.2 构建智能的ITSM:AITSM131

7.3.3 IT流程挖掘与优化143

第8章 数据驱动运维方法与实践

8.1 数据驱动运维与数据运维150

8.2 数据驱动运维核心逻辑:双轮驱动152

8.3 “前轮驱动”:面向运维目标的持续优化153

8.3.1 运维价值度量体系的总体框架154

8.3.2 运维价值度量的实施方法156

8.4 “后轮驱动”:驱动运维的五大转变157

8.4.1 IT和业务深度融合,运维模式转型157

8.4.2 增强与创新数字化运维价值场景159

8.4.3 场景导向的数字化运维流程再造159

8.4.4 运维模式变革推动IT组织架构优化163

8.4.5 数据统一融合助力数字化运维平台重塑163

8.5 “后轮驱动”核心抓手:运维数据治理168

8.5.1 用户现状与需求169

8.5.2 运维数据治理挑战170

8.5.3 运维数据治理构建和实施171

8.5.4 可观测性场景构建与落地174

第9章 数字化运维监控能力体系化提升

9.1 IT故障频发,引发对监控的系统化思考178

9.2 监控能力与监控能力成熟度评估模型179

9.3 三位一体构建监控管理体系182

9.3.1 监控管理体系构建183

9.3.2 一体化监控平台建设186

9.3.3 数字化运营机制设计187

9.4 监控在故障的全生命周期应用188

9.5 某制造企业监控能力提升实践189

9.5.1 以数据驱动运维精细化管理190

9.5.2 运维监控指标体系框架191

9.5.3 运维监控指标体系建设192

9.5.4 运维监控指标体系应用场景197

9.5.5 成效总结和展望203

第10章 建设面向高成熟度的新一代CMDB

10.1 什么是新一代CMDB205

10.2 新一代CMDB成熟度模型207

10.2.1 CMDB成熟度模型概述207

10.2.2 CMDB成熟度模型应用原则209

10.2.3 CMDB成熟度模型应用流程210

10.2.4 CMDB成熟度模型应用指南211

10.2.5 CMDB成熟度模型应用总结214

10.3 新一代CMDB实践方法215

10.3.1 实践原则215

10.3.2 整体实践流程218

10.3.3 CMDB实践规划方法219

10.4 CMDB实践执行方法221

10.4.1 步骤1:场景设计223

10.4.2 步骤2:服务设计225

10.4.3 步骤3:CMDB平台建设227

10.4.4 步骤4:数据初始化228

10.4.5 步骤5:运行维护229

10.4.6 步骤6:服务运营229

10.4.7 步骤7:场景消费229

第11章 安全运维护航数字时代

11.1 安全运维是数字化的重要保障之一231

11.1.1 近年来安全运维事件频发231

11.1.2 安全运维的概念231

11.2 实施和开展安全运维232

11.2.1 运维安全规划233

11.2.2 运维安全实施236

11.2.3 运维安全检查237

11.2.4 运维安全事件处置238

第12章 业务连续性实践:误区与方法

12.1 业务连续性管理的概念240

12.2 业务连续性存在普遍问题243

12.2.1 认识误区243

12.2.2 实施误区245

12.3 业务连续性管理建设方法248

12.3.1 理解组织环境249

12.3.2 现状调研249

12.3.3 风险评估249

12.3.4 业务影响分析250

12.3.5 业务连续性管理策略及规划250

12.3.6 业务连续性管理体系建设250

12.3.7 体系测试和试运行251

12.3.8 持续改进251

第13章 数据中心行业数字化运维转型创新实践

13.1 数据中心行业现状与趋势252

13.2 数据中心企业数据要素管理254

13.2.1 数据要素识别254

13.2.2 数据要素管理的挑战256

13.3 数据中心行业数字化运维/运营解决方案257

13.3.1 平台建设方法论—数字化运维/运营成熟度模型257

13.3.2 平台建设业务目标—场景化基础能力构建260

13.3.3 平台建设实践—数据中心智能“数字员工”266

13.3.4 某大型IDC企业“数字员工”实践273

13.4 “数字化”到“智能化”的发展之路275

第14章 构建智能运维技术与工具

14.1 分层和演进277

14.1.1 采集与传输278

14.1.2 汇聚与建模279

14.1.3 分析与可视化280

14.1.4 数据应用和算法体系282

14.2 挑战和应对284

14.2.1 跨网采集和传输284

14.2.2 数据泥沼和自助建模285

14.2.3 算法工程融合287

14.3 技术与工具小结289

第15章 数字化运维典型场景的技术挑战及方案实践

15.1 分布式海量运维数据的统一采集挑战与方案290

15.2 海量运维数据的处理一致性保障实践293

15.2.1 数据一致性关注时效和完整性293

15.2.2 数据一致性的保障方案及实践294

15.3 面向多数据中心的运维系统构建实践296

15.3.1 异地多活场景下的运维平台需求场景296

15.3.2 场景化方案细节思考297

15.4 告警时效性保障技术的实现与思考299

致 谢303

|

| 內容試閱:

|

1.要敬畏运维

这是十几年前刚接触数字化运维时,一位行业老专家对笔者说过的话,当时不理解,甚至无感,但在做了多年运维产品和咨询工作后,如今细品起来,确实感悟颇深且意味悠长。可能有部分人对运维的认知依然停留在“安装硬件、调试网络、部署程序、维护应用”这些工作上,一说到运维人就会想到“背锅侠”“救火队”,究其原因,这些可能与组织中管理层对于运维工作的定位认识有关,也可能是这一行业长期处于公众视野暗处所致,但这绝对不是运维人和运维工作的全部。

2.运维在数字化进程中,有其独特站位

事实上,从1946年世界上第一台电子计算机诞生之始,数字化运维已经存在了。数字化运维的演进过程,与几十年来信息技术不断迅猛发展相辅相成,从第一代的IBM PC到第二代的计算机、局部网络和软件体系,从第三代的PC互联网到移动互联网,再到如今的AI 边缘计算 5G,业务与技术发展的双轮驱动将建设之后的“运维”推到了一个前所未有的重要位置。

数字化系统建设只是第一步且一次性的,而运维是每时每刻都不能缺少的—运维将IT对业务的作用具象化为4个价值创造:提高业务连续保障水平、提升业务交付效率、辅助提升客户体验、提升IT运营服务质量。这印证了行业那句经典表述:“三分建设、七分运维”,所以相对短暂的系统建设完成后,转移到漫长的运维与运营阶段,所谓“建转运”发生时,就迎来了运维的下一站——数字化运维。

3.运维本应是“更数字化”的

这看似一个悖论,但是事实确实发生了。从行业或企业组织架构看,与IT应用建设最相近的运维理应是数字化水平较高的领域,或者说运维早已身处数字世界中了。一方面,运维领域不缺方法论,无论是ITIL 、ISO20000、ITSS等最佳实践,还是DevOps、BizOps、AIOps等思想或方法论,都推动了运维线上化与能力发展;另一方面大量开源、商业或自研的各类运维工具的应用,大幅提升了监控、管理等方向的运维效率与水平。但不幸的是,在近些年笔者参与多个项目的经历中,大家发现人们对数字化运维的理解以及在实际项目实施过程中,还存在很多“非数字化”的思维和做法。比如对运维数据治理的重视程度不高,导致运维数据的治理方法、相应的组织与人员、技术与工具、场景化的运维数据应用乃至数据文化缺失;比如很多组织的IT服务管理应用还大量采用了表格等无法进行数据和知识沉淀的原始记录方式—更别提体系化、工具化的IT流程实践;比如有人在论述新一代智能运维时,片面强调算法和数据的重要性,忽视了流程对于运维的基础作用,认为流程是上一代运维的特征,当前的运维仅是数据驱动的;再比如运维体系建设与落地过程中过分追求技术而远离了运维的应用场景,忘记了以终为始解决业务实质问题。

数字化的本质是思维、管理、体系乃至文化的全面变革,绝非单纯技术。所以本书用“数字化运维”为题,意图探讨运维的根本,并与大家一起深入思考如何做更好的运维,让运维更数字化。

4.运维包罗万象、深奥精微而又妙趣横生

运维本身是个很宽泛的概念:涉及文化、管理与技术,涉及诸如ITIL、ITSS、IT4IT等很多领域经典方法论及标准,涉及可观测性、研发运维一体化、确定性运维、SRE、智能运维等几十种不同的运维概念分类,涉及研发、测试、运维等工种,涉及安全运维、桌面运维、网络运维、数据库运维、应用运维以及业务运维等不同的运维岗位,涉及安全、流程、数据、云、设备、数据中心等无数个概念,涉及分布式调控、大规模流式数据处理、认知智能、低代码等很多前沿技术,也涉及为运维领域服务的各类官方机构、社会团队和商业公司,更别说在金融、运营商、互联网、政府和制造业等不同行业中运维的发展阶段、政策法规、人才梯队等方面均存在较大的差异,由此衍生出在运维的方方面面、各个行业与组织发展是参差不齐的,但又是百花齐放的。一个人如果进了运维领域,可能穷其毕生,也无法完全发掘运维之精华与奥妙,但是相信他肯定能够有很多收获,心因运维而安,不断挖掘运维的乐趣—这点体会相信只有运维人才有吧!

5.运维工程师是群可爱的人

没有接触过运维人,谁又能理解他们的日常工作、他们的殚精竭虑、他们的辛酸苦辣?比如,曾有一位运维人,因为误操作彻底删除了线上生产环境的数据库导致数十万用户无法访问,他满头大汗、瑟瑟发抖;再比如,曾有一位运维人,他的运维管理是非常核心的、关系到国计民生的某个商业系统,几年前一次意外宕机,处置过程暂且不表,他数日未眠,一夜白头;早些年,我参加过一次某互联网电商公司的大促前系统压力测试演练,经过多次波折后,凌晨四点半当宣布测试结果顺利通过时,运维研发负责人声音颤抖,满脸是泪。

从业十几年,走访的运维人不下数千名,看到的是主动钻研技术、认真负责、刻苦突破的运维工程师;看到的是有想法、有创新、有担当的信息化和运维负责人。正是他们给了我们太多的实际需求、业务场景和领域知识,也正是他们的不断成长与对质量与性能的苛求,促进了行业整体水平的发展与进步,不断缩短了中国数字化运维与国际领先者之间的距离。

中国的运维人,是一群可敬且可爱的人。

6.关于本书的目的、内容和结构编排

本书基于以运维为主题的各种思考,和大家一起重新认识运维,进一步认清运维的作用和价值。在云计算、大数据、人工智能等新技术、新时代背景下,运维该怎么做?有哪些方法论、标准和体系?需要重视哪些维度和环节?有什么可借鉴的方法和案例?本书会围绕这些进行阐述和说明,旨在给读者一些启发和借鉴。

本书是集体智慧的结晶,主要内容由云智慧咨询部的各位同事完成,但一些章节也得到了公司的多位专家共同参与。陆兴海与黄晓负责本书的整体策划和部分章节编写,何君负责本书的校订工作,吴雪雪负责本书的项目管理、协调。本书的撰写分工如下:第1章由陆兴海和汪樟发执笔,第2章由汪樟发执笔,第3章由杨帆执笔,第4章由陆兴海、戚依军和李慧执笔,第5章由郑铁樵、陆兴海执笔,第6章由陆兴海执笔,第7章由陆兴海执笔,第8章由黄晓和李伯岩执笔,第9章由黄晓和王书航执笔,第10章由黄晓执笔,第11章由伍杰执笔,第12章由廖嘉辉执笔,第13章由李泓川执笔,第14章由高驰涛执笔,第15章由孔文和杜方宇执笔。

依然是那句话,运维实在是博大精深,本书也不可能涵盖运维所有的方方面面,即便千言万语也属管中窥豹,实难穷尽其精妙绝伦,未免多有不足与偏颇之处,还望读者海涵。

|

|