新書推薦:

《

语言、使用与认知

》

售價:HK$

69.3

《

帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策 北京大学人文学科文库

》

售價:HK$

151.8

《

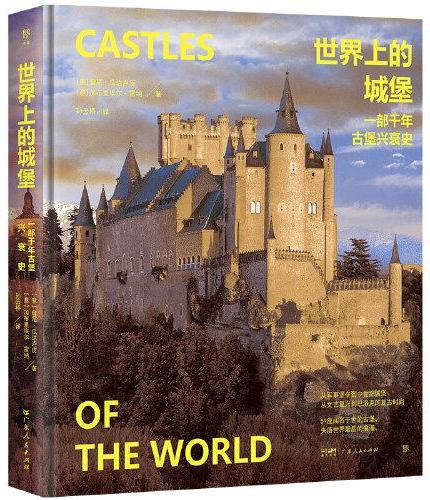

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》

售價:HK$

261.8

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》

售價:HK$

85.8

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》

售價:HK$

74.8

《

喵星语解密手册

》

售價:HK$

86.9

《

新型戏剧编剧技巧初探

》

售價:HK$

82.5

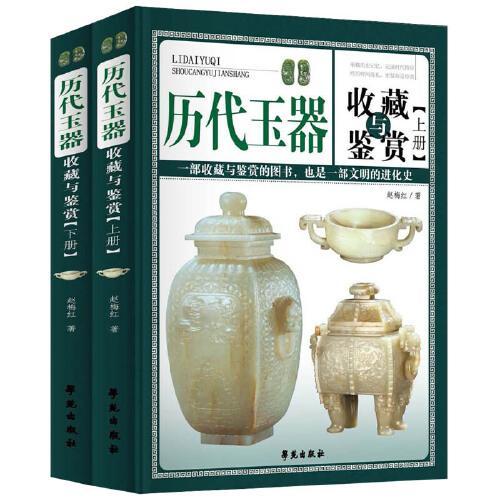

《

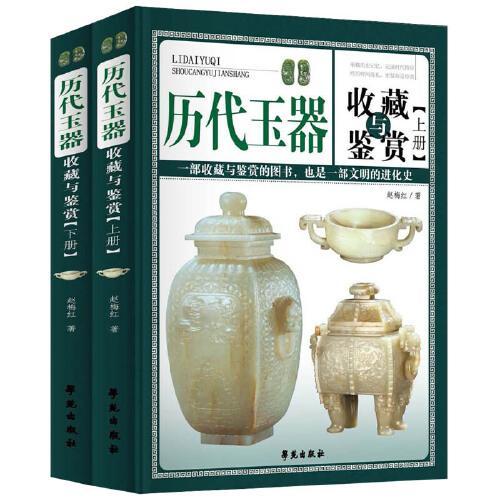

历代玉器收藏与鉴赏

》

售價:HK$

396.0

|

| 內容簡介: |

”从制度实践上看,气候治理大致经历了《联合国气候变化框架公约》生效前的“碎片化”时期、《联合国气候变化框架公约》生效至《京都议定书》生效前的“旧全球化”时期、《京都议定书》生效至《巴黎协定》生效前的“半全球化”时期和《巴黎协定》生效至今的“全球化”时期四个阶段。但近年来,气候治理的多边体制遭到破坏,气候治理的“逆全球化”态势开始显现。

为了变气候治理的“逆全球化”为“新全球化”,国际法可从四个方面予以推进:一是汲取全球生态民主规则的“权力共享”诉求,一方面强化“决议”等“软法”的效力,另一方面在条约中补充、完善相关民主制度,促使气候治理的引领格局更加多元化;二是优化条约单方退出的机制设计,通过引入缔约方会议表决、强调缔约方的国内民意基础、加大未履行完毕的国际法义务等途径,确立以集体利益为优先的基本理念;三是及时调整《巴黎协定》中的制度安排,在减缓、透明度框架和遵约机制上进一步细化具体标准,明确缔约方不得减损国家自主贡献的国际法义务;四是强化全球气候治理中国际软法的“柔性”功能,通过打造“一元多样”的混合国际法治理模式、提升国际软法的效力和加强相关软法规范的权威性,推动国际软法与国际硬法共同服务于《巴黎协定》之目标。”

|

| 目錄:

|

导论

一、研究背景、目的和意义

二、国内外研究现状及分析

三、研究思路与主要研究内容

第一章 气候治理的“全球化”:理论基础与实践样态

第一节气候治理“全球化”的必要性

一、气候变化的科学性、全球性和不可逆性

二、气候变化对全球生态系统和人类社会活动的影响

三、气候变化对国际关系的影响

第二节气候治理“全球化”的理论基础

一、全球治理理论与气候变化“治理”范式的出现

二、生态现代化理论与气候治理“内容”的契合

三、全球公共产品理论与气候治理“全球化”的路径选择

四、全球正义理论与气候治理“全球化”的法律之维

第三节气候治理“全球化”的实践样态

一、UNFCCC生效前的“碎片化”时期

二、UNFCCC生效至《京都议定书》生效前的“旧全球化”时期

三、《京都议定书》生效至《巴黎协定》生效前的“半全球化”时期

四、《巴黎协定》生效至今的“全球化”时期

第二章 气候治理的“逆全球化”:外在表现与内在缘由

第一节气候治理“逆全球化”的外在表现

一、气候治理的多边体制遭到破坏

二、气候治理的现实行动遇到“瓶颈”

第二节气候治理“逆全球化”的内在缘由

一、“逆全球化”思潮对“全球化”的反弹

二、条约单方退出机制的缺陷

三、国际政治经济秩序的重塑

四、现有全球治理架构的不足

第三章 气候治理的“逆全球化”:负面效应与核心问题

第一节气候治理“逆全球化”的负面效应

一、气候治理的多边体制基础受到动摇

二、气候治理的领导力赤字持续恶化

三、“《巴黎协定》时代”气候谈判与遵约机制的权威性受阻

四、其他相关领域的国际规则受挫

第二节气候治理“逆全球化”的核心问题

一、如何夯实气候治理的国际社会基础

二、如何对现有条约单方退出机制进行改进

三、如何克服气候治理的“集体行动的困境”

四、全球气候治理规则将如何发展

第四章 气候治理的国际法应对:从“逆全球化”到“新全球化”

第一节全球生态民主规则的确立

一、全球生态民主规则的“权力共享”诉求

二、全球生态民主规则对气候治理进程的推动

第二节条约单方退出机制的国际法完善

一、条约单方退出的适当限制

二、条约单方退出的实质要求

三、条约单方退出的法律责任

四、应对不正当条约单方退出行为的国际合作

第三节《巴黎协定》中相关制度安排的调整和细化

一、《巴黎协定》中的实施细则及其安排

二、《巴黎协定》中未来的制度再调整与细化

第四节气候治理中国际软法“柔性”功能的强化

一、气候治理中国际软法的存在形式

二、气候治理中国际软法的功能发挥

三、气候治理中国际软法的功能强化进路

第五章 气候治理的“新全球化”:主要特点与中国贡献

第一节气候治理“新全球化”的主要特点

一、“国际硬法 国际软法”相互补充的制度结构

二、多元主体共治的气候治理模式

三、“自下而上 自上而下”的混合治理机制

第二节气候治理“新全球化”下的中国贡献

一、中国的基本立场:价值引领的发展中国家

二、国际层面的参与:加强中国理念和方案的输出

三、国内层面的行动:重视相关规则和制度的优化

结论

后记

|

|