新書推薦:

《

数据库原理与应用(MySQL版)

》

售價:HK$

64.9

《

商业数据与分析决策:解锁数据资产,提高商业创新能力

》

售價:HK$

79.2

《

倾盖如故:人物研究视角下的近世东亚海域史

》

售價:HK$

77.0

《

史学视角下的跨文化研究(一): 追踪谱系、轨迹与多样性

》

售價:HK$

104.5

《

历史文本的文化间交织:中国上古历史及其欧洲书写(论衡系列)

》

售價:HK$

118.8

《

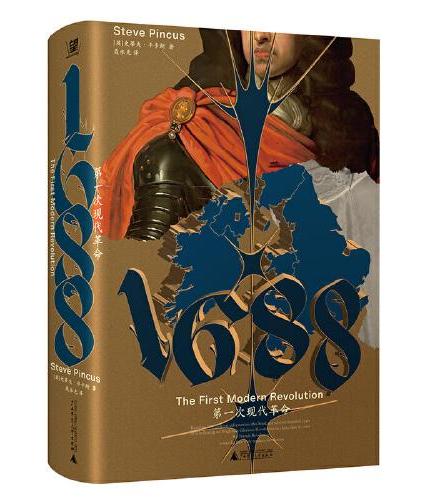

1688:第一次现代革命(革命不是新制度推翻旧制度,而是两条现代化道路的殊死斗争!屡获大奖,了解光荣革命可以只看这一本)

》

售價:HK$

217.8

《

东方小熊日本幼儿园思维训练 听力专注力(4册)

》

售價:HK$

88.0

《

粤港澳大湾区世界重要人才中心和创新高地建设

》

售價:HK$

107.8

|

| 編輯推薦: |

|

“图说中医药文化”系列丛书将五千年中国传统文化中与中医药相关的历史和文化图文并茂地呈现出来,是这套系列丛书的鲜明特点,也是本系列丛书与中医学史的区别所在。《典故里的中医药文化》收集了体现中医药人文精神的115条典故,并对这些典故中的中医药文化内容进行了全面的诠释和解读。

|

| 內容簡介: |

《典故里的中医药文化》是“图说中医药文化”系列丛书中的一部。本书甄选著名历史典故115篇,选配原创插图115幅,组成体现中医药人文精神的115条典故,并对这些典故中的中医药文化内容进行了全面的诠释和解读。其中既有“明堂论道”“上医医国”“杏林春暖”“悬壶济世”“魏晋风骨”“大医精诚”等耳熟能详的历史典故,也有“病入膏肓”“肝胆相照”等成语故事。一个典故就是一段动人的医学历史、一个成语就有一句中医警世名言。本书图文并茂、趣意盎然,是一部集知识性、故事性和可读性为一体的中医药文化著作。

“图说中医药文化”系列丛书包括《图说中医药文化史》《诗说中医药文化》《典故里的中医药文化》三本书,从不同视角来阐述中医药文化,史料翔实、文笔流畅、脉络清晰。同时引经据典、纵论古今、图文并茂,将博大精深的中医药文化历史长卷展现在世人面前,对中医药文化事业的传承与发展颇有助益。

|

| 關於作者: |

李良松,北京中医药大学国学院院长、教授、博士生导师、台湾中医药研究基地首席专家。同时兼任世界中医学会联合会中医药文化专业委员会副会长、中国中医药信息学会海峡两岸中医药交流合作分会会长、中华诗词学会医药界诗词工作委员会副主任兼秘书长。

历获第三届中国青年科技奖、首届中国百名杰出青年中医,先进事迹被中组部系统拍成中国优秀知识分子专题电教片《寸草报春晖——拓荒曲》。

多年来,先后编写出版了《中国传统文化与医学》《甲骨文化与中医学》《国学知要》《中医心质学》《佛医观止》等专著36部,联袂主编《中国佛教医药全书》《中国道医全书》《中国香文献集成》《中国佛藏医药文献全集》,总字数达2亿多字。发表《商周青铜器上的医学铭文探析》《殷商甲骨病案探释》等学术论文71篇。主持国家社科基金冷门绝学项目“甲骨文、金文与陶文中的医学史料及语词研究”、国家中医药管理局研究项目“中医药文化精神标识研究”等15项科研课题研究。

|

| 目錄:

|

序 上善若水弘大道1

序 文化润医正扬帆1

前言 格物致知仁者心1

一 上古三代时期 1

1.伏羲制针 3

2.神农尝草 5

3.明堂论道 7

4.桐君制药 9

5.俞跗解筋 11

6.伯高论灸 13

7.颛顼治巫 15

8.仪狄造酒 17

9.伊尹作汤 19

10.巫咸测病 21

11.茹毛饮血 23

12.穆王登仙 25

二 春秋战国时期 27

13.上医医国 29

14.文挚治郁 31

15.六者不治 33

16.起死回生 35

17.病入膏肓 37

18.仓公诊籍 39

19.釜底抽薪 41

20.阴平阳秘 43

21.道法自然 45

22.恬淡无为 47

23.见素抱朴 49

24.生长收藏 51

25.相生相克 53

26.七情六欲 55

27.心主神明 57

28.剖胸探心 59

29.五谷为养 61

30.茅塞顿开 63

31.楚王吞蛭 65

32.君子三戒 67

33.卫生之经 69

34.以毒攻毒 71

35.无病自灸 74

36.五劳七伤 76

37.讳疾忌医 78

三 秦汉三国时期 81

38.医者意也 83

39.悬壶济世 85

40.杏林春暖 87

41.橘井泉香 90

42.勤求古训 92

43.刮骨疗伤 94

44.奇经八脉 96

45.任督二脉 99

46.紫苏解毒 101

47.坐堂行医 103

48.君臣佐使 105

49.徐福求药 107

50.肝胆相照 110

51.针砭时弊 112

52.防微杜渐 114

53.天人相应 117

54.望梅止渴 119

55.椒浆屠苏 121

56.水土不服 123

57.薏苡明珠 125

58.齿若编贝 127

59.刮目相看 129

60.汗流浃背 131

61.养生五难 133

四 魏晋南北朝时期 135

62.洛阳纸贵 137

63.医道兼修 139

64.寄奴疗伤 141

65.陶潜论方 143

66.甘门国老 145

67.魏晋风骨 147

68.杯弓蛇影 149

69.形散神灭 151

70.真神佛性 153

71.刘伶醉酒 155

72.嗜痂成癖 157

73.鉴貌辨色 159

五 隋唐五代时期 161

74.大医精诚 163

75.渡海传医 165

76.阿伽陀药 167

77.药食同源 169

78.武后谢医 171

79.有脚阳春 173

80.仙授理伤 175

81.胆大心细 177

82.智圆行方 179

83.呕心沥血 181

84.殚精竭虑 183

六 宋辽金元时期 185

85.名相良医 187

86.圣济经论 189

87.洗冤断狱 191

88.针灸铜人 193

89.钱乙孝亲 195

90.李杲收徒 197

91.太平惠民 199

92.金元四家 201

93.经史证类 203

七 明清时期 205

94.傅山论医 207

95.左归右归 209

96.勿轻言医 211

97.扫叶踏雪 213

98.叶桂拜师 215

99.刀圭活命 217

100.衷中参西 219

101.戾气可寻 221

102.南竹北少 223

103.永公梦方 225

104.医具三昧 227

105.医林改错 229

106.诊宗三昧 231

107.四库医籍 233

108.汇通流派 235

八 近现代时期 237

109.救亡图存 239

110.万金之油 241

111.伟大宝库 243

112.五老上书 245

113.采风访贤 248

114.赤脚医生 250

115.守正创新 252

|

| 內容試閱:

|

上善若水弘大道

中医药学是中华文化的重要组成部分,是打开中华文明宝藏的钥匙。古往今来,中医药学为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献。当下,中医药文化的研究者们应当担负起时代责任和历史使命,正本清源,守正创新,厘清中医药文化的历史脉络,促进中医药事业的科学发展,推进中医药走向世界,为人类健康贡献中国力量。

作为中医药文化研究专家,李良松教授曾多次参加国家中医药文化项目的论证工作,对中医药文化的研究、传播与推广都有较为全面的了解。他承接了国家中医药管理局“中医药文化精神标识研究”特别委托项目,并在此基础上主持编写了“图说中医药文化”系列丛书,通过《图说中医药文化史》《诗说中医药文化》《典故里的中医药文化》三部著作,从不同视角来阐述中医药文化,史料翔实、文笔流畅、脉络清晰。同时该系列丛书引经据典、纵论古今、图文并茂,将博大精深的中医药文化历史长卷展现在世人面前,对中医药文化事业的传承与发展颇有助益。

事实上,中医药文化与中国传统文化有着密切的关系。一方面,中国传统文化是中医药文化传承几千年的思想基础,中医药文化在其理论与实践的各个方面,均大量吸收和借鉴了中国传统文化的内涵和内容,并渗透到藏象、治则、理法方药、临床各科疾病等各个领域。另一方面,中医药文化是中国传统文化的重要组成部分,在中国传统文化中占有极其重要的地位,并对中国传统文化的各个方面产生了重要影响。可以说,中医药文化与中国传统文化之间相互渗透、相互融合,大大丰富和发展了中国传统文化的内容和内涵。中医药文化在发展与传承过程中,受到了中华文明各个学派、流派的影响,最显著的特征主要体现在医与道、医与儒和医与易等多个层面上。

在医道相通方面,主要体现在中医药理与哲理相通。作为“道”学的中国哲学对中医药理论体系的建立和发展具有十分重要的影响。中医药是以中国古代哲学“形而上之道”指导临床“形而下之术”的,即所谓“医乃道之绪余”。代表中医药理论形成的《黄帝内经》,其基本思想即以“道”为主。一者认为道即宇宙自然清静之气;一者认为道即阴阳二气消长之理,为万物之本原,事物变化之根由。《黄帝内经》以太虚之气阴阳之道为基础,具体落实到天地日月四时,人体上下内外,脏腑经络气血,生理病理变化,以及药物气味、厚薄等内容,以此指导医生临床诊治、养生康复等所有实践。此外,医道相通还体现在医家与道家相通。无论是理论体系的构建,还是中医临床与养生实践,处处都体现出中医药学与道家的密切关系。《黄帝内经》中有大量的内容体现了道家的理论,它是中医药学的重要学术根底。

在医儒相通方面,形成了“医乃仁术”的伦理道德观。中医学的文化特征之所以突出,与儒医传统的形成有十分密切的关系。儒学在很大程度上代表了中国传统文化主流,所谓医儒相通,也可以说是医文相通,即医学与中国文化相通。儒医是推动中医学术发展的重要力量。儒医大多精通经典,熟悉传统文化内涵,他们能援儒入医,融会贯通,为中医理论赋予丰富的文化内涵,对提高中医理论水平起到了重要作用。儒家重传承、重流派、重积累,这也对中医药的理论发展、价值取向、传承教育产生了重要影响。

在医易相通方面,形成了医理与易理相互贯通的思想基础。唐代医家孙思邈曾说:“不知易,不足以言大医。”作为传统文化源头的《周易》,其阴阳和合的思维方式和取象运数的思维方法对中医学理论体系的形成具有深刻的影响,后人将这种影响概括为医易相通。中医药学通过取象运数来阐述生命,强调从总体上、从运动过程中来把握对象的特质,与易学一脉相承。中医的藏象模型的认识论直接源于易之象数模型的认识论,而医又很好地实践了易之象数思维,所以说易对医影响深远。

综上所述,中医药文化植根于中华文明,汲取儒、释、道等中华优秀传统文化的核心价值理念并将其应用于医学实践,是我国传统文化的重要精神财富和物质形态。因此,讲好中医药文化历史故事,不仅是推进中医药保护、传承与利用的必然之措,更是弘扬中华优秀文化的必要之举,“图说中医药文化”系列丛书较好地完成了这项工作,这是令人十分欣慰的。

中医药文化,在数千年的发展历程中与其他优秀中华传统文化彼此交融促进。中医药学的科学性,使它成为世界文化界最科学的文明之一;中医药学的文化性,使它成为世界科学界最有文化的文明之一。这两种文明属性的叠加,造就了中医药学这枚在世界文明宝库中熠熠生辉数千年不衰的文化瑰宝。

将五千年中国传统文化中与中医药相关的历史和文化图文并茂地呈现出来,是这套系列丛书的鲜明特点,也是本系列丛书与中医学史的区别所在。《图说中医药文化史》纵横古史,《诗说中医药文化》文采飘逸,《典故里的中医药文化》妙趣横生,均是图说类中医药文化著作中的优秀作品,读之受益,品如醍醐。今略赘数言而为之序。

陈可冀

中国中医科学院首席专家 中国科学院院士

2024年1月于北京

序言2:

文化润医正扬帆

中医药文化是对中华民族数千年与疾病抗争的实践经验的总结,是中华民族的瑰宝,不仅对中华民族的繁衍昌盛作出了卓越贡献,而且对世界健康事业发展也产生了积极影响。为了让更多的人认识和了解中医药文化,我校长期致力于中医药文化研究的国学院院长李良松教授主持编撰了“图说中医药文化”系列丛书。

“图说中医药文化”系列丛书包括 《图说中医药文化史》《诗说中医药文化》《典故里的中医药文化》三本著作。该系列丛书以图文并茂的形式,详细生动地展示了中医药文化的发展历程。其内容既有严谨的医学理论,又有生动的历史故事;既有高深的医术技巧,又有实用的养生方法。《图说中医药文化史》从远古时期的原始医疗活动,到春秋战国时期的医家争鸣,再到唐宋时期的繁荣昌盛,以及明清以来中医药学蓬勃发展的现状,详细地介绍了中医药学的起源、发展、演变和创新。通过这些医史事件,我们可以更好地理解中医药文化的深厚历史底蕴和独特医疗魅力。《诗说中医药文化》以诗文相融的形式,表现传统古典诗歌中的医史医事。诗词和中医药文化紧密相连,诗中蕴医理,词中藉医趣,共同呈现了中华文化的瑰丽。通过对涉医古诗词的学习和欣赏,我们可以更好地了解中医药文化的人文价值。《典故里的中医药文化》集中整理了中医药相关的典故,这些典故脍炙人口,以生动的情节和形象的人物展示了中医药的历史、理论、技术、经验和文化内涵。

中医药文化源远流长,博大精深。它不仅包括了医学理论,还涵盖了哲学、生物、化学、天文、地理、气象等诸多领域。中医药文化是中华民族智慧的结晶,是中华民族文化的重要组成部分。它强调人与自然的和谐共生,强调整体观念和个体差异,倡导预防为主,主张治未病,这些都是我们现代社会亟须的健康理念。中医药文化的价值,不仅体现在医学领域,还渗透到文学、艺术、哲学等多个领域。历史上,许多中医药学家都是文学家、艺术家、哲学家,他们的作品和思想,为中医药文化的传承和发展提供了丰富的营养。同时,中医药文化也为其他学科的发展提供了有益的启示和借鉴。我们有责任也有义务去保护和传承中医药文化,让它在新的时代里焕发出新的生机和活力。

可以说,了解中医药文化,就是了解中华民族的历史和文化。相信通过阅读本系列丛书,读者能够进一步认识到中医不仅仅是一种医学,更是一种文化,一种哲学,一种生活方式。

北京中医药大学是我国中医药文化的传承创新之地,代表了海内外中医药文化研究的水平。李良松教授编写出版了我国第一部中医药文化研究专著,张其成教授主编了我国第一部中医药文化本科教材和研究生教材,北京中医药大学国学院建立了全国第一个中医药文化重点学科,也是全国第一家建立中医药文化博士点及博士后流动站的重点高校。在海内外中医药文化的研究与传播领域中,北京中医药大学起到引领与示范作用。“图说中医药文化”系列丛书是李良松教授主编的中医药文化力作,必将在海内外产生积极的影响。

最后,我们希望这套系列丛书能够成为读者认识和了解中医药文化的一扇窗口。通过阅读这套图书,读者不仅可以了解中医药发展的历史和文化,还能学到一些实用的中医治疗方法。我们相信,中医药文化一定会在未来的日子里,继续为人类的健康事业发挥更大的作用。

徐安龙

癸卯年孟冬

于北京中医药大学燕地湖畔

前言:

格物致知仁者心

中医药文化源远流长、博大精深,为我们留下了丰富的文化传统和典籍文献,对中华民族的历史赓续与繁衍昌盛作出了巨大的贡献。早在1990年5月,我与郭洪涛先生共同编写出版了我国第一部中医文化专著《中国传统文化与医学》,并由此走上了长达30多年的中医药文化研究之路。2020年8月,我承担了国家中医药管理局研究项目“中医药文化的精神标识研究”,并在此基础上组织编写“图说中医药文化”系列丛书,包括《图说中医药文化史》《诗说中医药文化》《典故里的中医药文化》三部著作。

精神标识是指铭刻在灵魂深处,烙印在文化本色,能够体现人文精神,反映品牌理念,规范道德准则,并得到广泛认可、高度凝练、具有思想高度的图文标记。中医药文化精神标识可分为图像标识和文字标识,并秉承历史传承、精神升华和群体共识三大原则。

中医药文化的精神标识主要体现为五大基本观念:第一是“道德观”,这一基本观念的指向是服务宗旨,就是“大医精诚,济世活人”;第二是“整体观”,这一基本观念的指向是核心理念,就是“天人合一,形与神俱”;第三是“思辨观”,这一基本观念的指向是诊断思维,就是“四诊合参,求因明机”;第四是“未病观”,这一基本观念的指向是预防关键,就是“正气存内,邪不可干”;第五是“中和观”,这一基本观念的指向是治疗模式,就是“扶正祛邪,阴阳平衡”。

我们在众多的关键词汇中,将最能体现中医药文化的精神标识的词汇归纳为:天人相应、勤求博采、慈怀济世、大医精诚、调和阴阳、颐养正气、扶正祛邪、治病求本、发掘宝库、守正创新。

在以上10个重点词汇的基础上,浓缩为慈怀济世、调和阴阳、治病求本和守正创新四个维度,主要表达了体与用、道与术、神与形三大方面的关系。慈怀济世,重在伦理维度;调和阴阳,重在哲学维度;治病求本,重在诊疗维度;守正创新,重在法则维度。

因此,中医药文化的精神标识,可以从伦理、哲学、诊疗和法则四个维度进行阐述。

1.慈怀济世之伦理维度

慈怀,本意是指帝王悲悯天下的胸襟与气量;济世,本意是指臣子利济众生的理想和抱负。后世将“慈怀济世”泛指以慈悲之心救济天下苍生,多指医学圣贤的高尚道德、博大胸襟、宏深愿力与高超艺术。关于慈怀,《宋书》:“先帝慈怀内

发,愍及戎荒。”《续资治通鉴长编》:“上体慈怀,至仁不杀。”《世宗宪皇帝朱批谕旨》:“皇上慈怀周挚,至论精微。”关于济世,《周易口义·系辞上》:“义曰:夫君子之人,怀才抱道,有经邦济世之才。若遇其时,遇其君,则进登王者之朝,以济天下之民。”《易小传·卷二下》:“惟以诚信存心,志在接物,道援天下,以明济世之功,则何咎之有?”《周易经传集解》:“人臣之济世,以功成名遂,奉身而退,然后为克终也。”

2.调和阴阳之哲学维度

调,调适、调理;和,和谐、和合。调和,调理使之和谐之义;调和阴阳,即经过名家的调理使得阴阳更加和谐。《周礼全经释原·卷一》:“天子调和天地,大臣调和阴阳,医师调和身体。故凡调和燮理之事,医师皆掌之。”意思是说,帝王调节天地之和谐;大臣调节阴阳之和谐;医师调节身体之和谐。因此,大凡各个方面调和燮理的事宜,都由医师掌管负责。可见,当时医师的权限是非常大的。《周易集解·卷十》:“上则调和阴阳,下而抚毓百姓。”《韩诗外传》:“调和阴阳,顺万物之宜也。”

3.治病求本之诊疗维度

“治病求本”语出《黄帝内经》,即治疗疾病必须探寻本质之所在,然后据此诊断诊疗。《素问·阴阳应象大论》曰:“治病必求于本。”《类经·论治类》云:“治病必求于本。万事万变既皆本于阴阳,而病机、药性、脉息、论治则最切于此,故凡治病者在必求于本,或本于阴或本于阳,求得其本,然后可以施治。”

4.守正创新之法则维度

守正是指恪守正道,胸怀正气,行事正当,追求心正、法正、行正;创新是指勇于开拓,善于创造,懂得变通,不断推陈出新。守正与创新共生互补,辩证统一。守正是创新的根基,发挥主导作用;创新是守正的补充,与守正相辅相成。守正,语出《汉

书·刘向传》:“君子独处守正,不桡众枉。”《子夏易传》云:“九二贞,吉。象曰:九二贞,吉,以中也。守正处卑,得中之道,全其壮也,故贞吉矣。”“居而守正,获其吉也”“守正,和人也”。正,即正气,它代表着一种正义的精神和堂堂正正、至大至刚的人格力量;守正,恪守正道,不屈从。 创新,革除旧弊、推陈出新。《魏书·卷六十二》:“革弊创新者,先皇之志也。”《北史·卷二十三》:“创新改旧,咸得其要害。”

“图说中医药文化”系列丛书,重点体现上述理念和特色,图文并茂、意境深远。

“图说中医药文化”系列丛书有以下五个特点:一是以图叙史,通过大量的图片来展示中医药文化的辉煌历史;二是医文融合,深入挖掘古代诗词文化中的医学思想,以诗人特有的文笔来诠释中医药文化的精神实质;三是发掘典故中的中医药文化,将耳熟能详的成语典故赋予新的时代意义,拓展了中医药文化的深度和广度;四是从纵向与横向的维度来探讨中医药文化,将研究的触角拓展到中华文化的各个门类;五是对重大的中医文化事件进行全面梳理,起到纲举目张、画龙点睛的效果。

《图说中医药文化史》以图文并茂的形式来编写中医药文化通史。从文化的视角来研究中医历史,总结中医文明,发掘中医人文精神,这与传统的中国医学史有很大的不同。本书共分上、下两编,上编2章从横向的视角展开论述,将文学、哲学、史学、儒学、宗教、艺术等与中医药文化的关系进行全面整理和研究。下编各论11章,按照历史朝代的先后纵向展开论述,根据每个历史时期的文化背景,从文献、典籍、人物、宫廷医药、医学人文等方面进行阐述和研究。这本书以国家中医药管理局特别委托项目为依托,对中医药文化的概念、定义、内涵、外延等做了全面系统的诠释,同时通过大量的考古、文物、书画等珍贵图片,与文字表述相得益彰。这在中医药文化通史的编撰上独树一帜,具有积极的现实价值和历史意义。

《诗说中医药文化》共5编27章,主要从诗词的视角来理解、阐释与论述中医文化,所论述的诗词曲赋都是大家耳熟能详的经典,所涉及的诗人都是千古以来的风流人物,以他们知医、论医、行医、养生、采药、种药、卖药等传奇的人生经历为主线,从崭新的视角来诠释中医药文化,同时配上与古代诗词曲赋及诗人相关的书法绘画以衬托灿烂多彩的中医药文化史诗,图文并茂、雅俗共赏,具有知识性、代表性和可读性,让人开阔视野、耳目一新。

《典故里的中医药文化》共选择115则涉及中医药学内容的成语典故,并从典故的来源、诠释、解读和应用等方面展开论述,旨在从文化的视角理解中医,从中医的视界认识文化。其中既有伏羲制针、上医医国、杏林春暖、悬壶济世、魏晋风骨、大医精诚等耳熟能详的历史典故,也有病入膏肓、肝胆相照、刮骨疗伤等成语故事。一个典故就是一段动人的医学历史,一个成语就有一句中医警世名言。古代的成语典故具有特殊的感染力、影响力和公信力,具有传播远、应用广、视域宽等特点,相信应用成语典故来推广中医药文化,必将在中医文化领域产生积极的影响。

“图说中医药文化”系列丛书在形式上重中医学史,重中医事实,重图文并茂,重医文融合,重博关经典;在思想上深刻探讨中医药文化的历史内涵,大力挖掘优秀中医药文化的精神宝藏。希望此系列丛书的出版对我们探索中医药文化精髓,廓清中医药文化发展历史,阐明中医药学的思想体系作出应有的贡献。

我于1985年有幸进入中国中医研究院学习中医文献,在求学期间,得到了陈可冀、余瀛鳌、王琦、李经纬、蔡景峰、马堪温、陶广正、王致谱等名家指导,并从此在中医医史文献和中医药文化方面不断耕耘着。2022年5月,我们开始组织编写这套“图说中医药文化”系列丛书,在全体参编人员的共同努力下,陆续完成三部著作的编写任务。由于参编人员多,稿件行文颇有不同,致使后期统稿和编辑加工颇费心力。在此,向所有编写、修改、统稿、编辑的人员表示最衷心的感谢!

李良松

北京中医药大学国学院

2024年1月于北京

|

|