新書推薦:

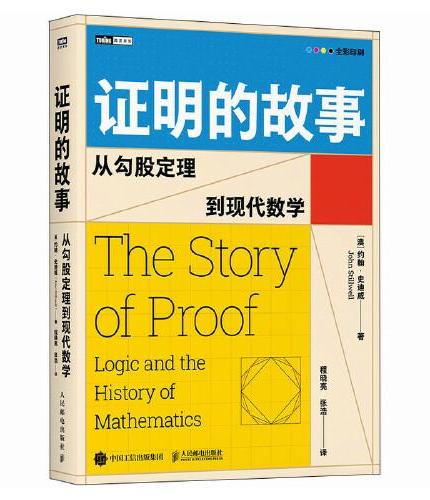

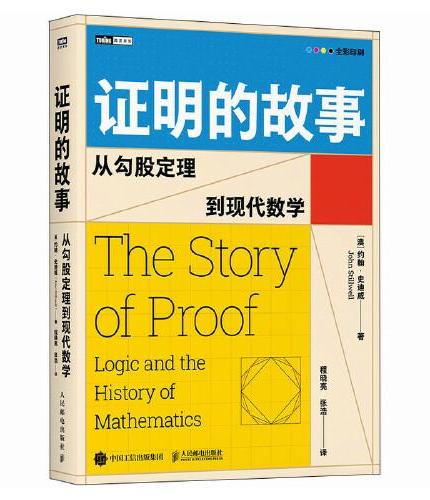

《

证明的故事:从勾股定理到现代数学

》

售價:HK$

131.8

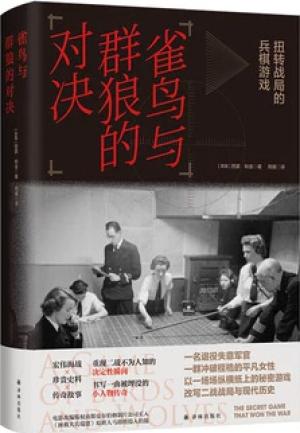

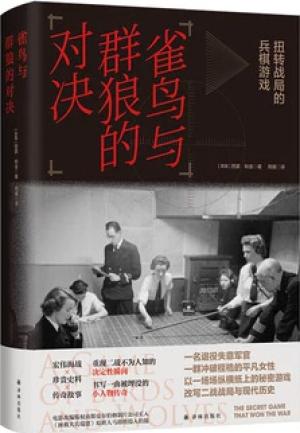

《

雀鸟与群狼的对决:扭转战局的兵棋游戏

》

售價:HK$

96.8

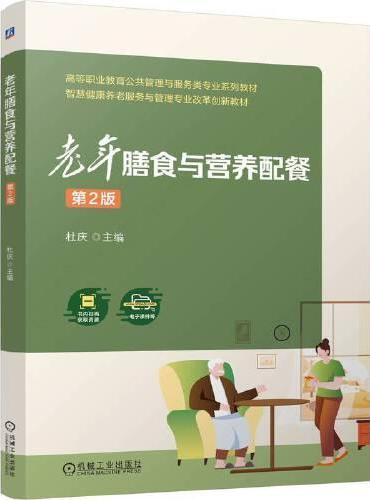

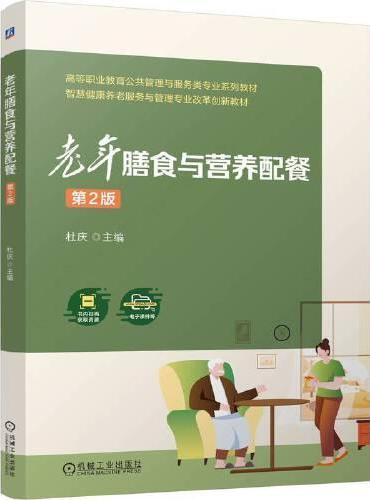

《

老年膳食与营养配餐 第2版

》

售價:HK$

49.5

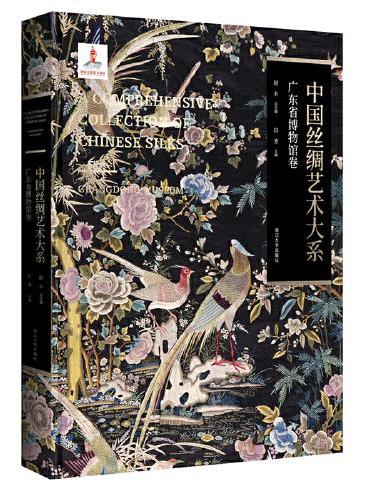

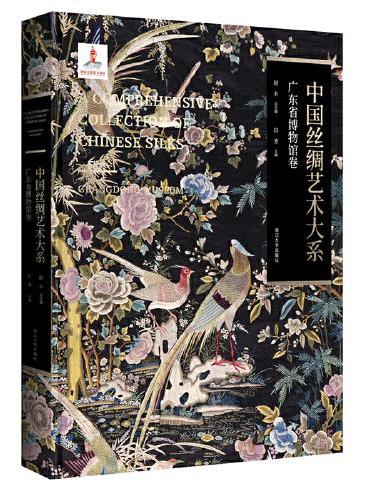

《

中国丝绸艺术大系·广东省博物馆卷

》

售價:HK$

1078.0

《

海外中国研究·中国乐书:从战国到北宋

》

售價:HK$

162.8

《

明代赋役与白银——梁方仲著作集

》

售價:HK$

79.2

《

量子纠缠

》

售價:HK$

63.8

《

拥抱真实自我:内在小孩的探索和疗愈

》

售價:HK$

64.9

|

| 編輯推薦: |

《我的1980》,一部穿梭时光的文学之旅,一次心灵的觉醒和探索。

一段历史的回响,回荡着80年代的朝气与探索。

一份记忆的邀约,引领我们重温那个时代的激情与梦想。

一章思想的独白,记录着知识浪潮中的困惑与顿悟。

翻开《我的1980》,您将遇见:

校园里的先生们,几代同堂,智慧的光芒照亮求知的渴望。

初为人师的体验,乡村的鲁迅,讲述着教与学的温馨故事。

学人随笔的风采,启蒙的记忆,展现着思想与情感的深度对话。

《我的1980》,不仅是作者的私人记忆,它是我们共同的寻路记,是一代人的青春印记,是历史的见证,是时代的回声。

|

| 內容簡介: |

重温1980年代。在蒙学、求学、游学和学人的故事中,感受历史的脉动与社会的变迁。这不仅是一段段个人成长的轨迹,更是时代记忆的珍贵镌刻。

本书是李怡教授的散文随笔集,是“60后学人随笔”丛书的一本,是一部反映20世纪80年代至21世纪初中国社会变迁与个人成长的散文集。本书分为“1980年代的师大校园”“蒙学记”“教学记”“学人记”等主题,讲述人生故事。书中不仅透视了历史的演变,也记录了个人思想与情感的历程,为那个时代和生命的成长留下了值得玩味的记忆。通过作者的亲身经历,读者能够感受到80年代中国社会的脉动,以及那一代人对知识、文化和理想的追求。这部作品不仅是作者个人的历史记忆,也是那个时代中国知识分子群体的共同记忆。

|

| 關於作者: |

|

李怡,出生于重庆,求学于北京。先后任教于西南大学、北京师范大学及四川大学,从事中国现代文学研究,有著作《中国现代新诗与古典诗歌传统》《现代四川文学的巴蜀文化阐释》《现代性:批判的批判》《作为方法的民国》《为了现代的人生》《日本体验与中国现代文学的发生》《文史对话与大文学史观》《反抗虚无》等,近年从事散文创作,在《传记文学》《随笔》等处重述人生故事。

|

| 目錄:

|

目录

序一我们共同的寻路记 /阿来

序二走出象牙塔的历史抒情 /丁帆

1980年代师大校园里的先生们

几代先生同堂的1980

昂首穿行在校园的老师们

导师王富仁

双子座蓝棣之

学生活动中的老师

那时的班主任和校长

生气勃勃的研究生老师群

我们都是“研究生”

师大的真性情

蒙 学 记

文学如水

我在露天看电影

读图的记忆

声音的启蒙

我的科幻我的梦

初为人师

走在乡间的小路上

我的第一批弟子

乡村的鲁迅

学人随笔

王得后:“立人”的脉络

张恩和:永远属于师大校园

王富仁:启蒙的记忆

钱理群:“活中国”的姿态

刘纳:历史的意义与学术的魅力

吴福辉:学者的趣味和气质

陈平原:学术逻辑中的情感关怀

杨义:“大文学”史观的重启和实践

冯铁:遥远的怀念

为我们自己的人生作传——代后记

|

| 內容試閱:

|

序一

我们共同的寻路记阿来

李怡兄说要写一本书,在某个有酒的场合说起。

他不喝酒,我与其他人喝。他只笑着说话,一如既往,话多,语速快。总能说得有理有趣,很下酒。等我喝到酣处,他说要写一本书。我说,不是写了好多本了嘛。他说这本有点不一样。随笔,回忆性质。你要写序。酒上头,加上语速快的话似乎更有说服力,就答应了。听他说构想,是我喜欢读的那类文字,是求学记,问学记,师友记。我出身偏僻,上学少,乡下学校的老师,人善良质朴,学问则就未必了。所以,我爱读学者写的这一类书。喜欢里头的学问和情趣,还加几分羡慕。

该读什么书,怎么读书,怎样做一个读书人,多是从这一类书中得来。

有酒壮胆,当时就一口应承了。酒醒时已经忘记。但李怡兄没有忘记。过一阵子重提此事,我一拍脑袋,想起来真有这回事。想推脱,却不能够了。李怡还安慰我,不急,慢慢写。他自己也正在写。

这一来就放心了。我想,你写吧,慢慢写,写到猴年马月,忘记了,这事就算过去了。这样的事,不是没发生过。当今之世,拖一拖,好些事情就过去了。单说写作这件事,有规划的多,真正能完成的人并不太多。

不想这个人,说话快,写起来,上手也快,某一天,就发了若干篇章过来。读过几篇,求学问学的经历,从某一件小事,忽然开眼,又从某一情境,恍然醒悟。写来有理有趣,有些情境,也是自己亲历过的,读来就十分亲切。

我比李怡,年纪稍大几岁,但少年时代,都从上世纪荒芜年代生活过来。幸运的是,青年时遇到改革开放,本要在农村胼手胝足,不意间,求学之门訇然洞开,从此入了另一片天地,语词为骑意为马,得以畅游在另一个世界。于是觉得这文章也写得。

不想,他还另有埋伏,再发一个文件来,发现不只是他一个人的一本书,而是60后学者的一套书,命名为“60后学人随笔”。作者有赵勇、吴晓东、王尧、王兆胜、杨联芬,加李怡自己。这些人,隔当代文学近些的,一年里也会见上一两面,比如王尧,前两月还在杭州一所大学《收获》杂志的活动上,看他操着吴地口音浓重的普通话从容主持颁奖典礼。更多的人,却连面都没有见过。好在爱读书,都读过他们好些文章。读过,还喜欢。认真的专著不说,即便是一篇短文,都透出他们有师承、成系统的学问。不像我,野路子读书,拉拉杂杂,最终都还是一鳞半爪。要我为他们的书作序,真就叫佛头着粪了。

我是50后,50后的尾巴,若晚生一年,也是60后了。和他们经历的是同一个时代。无论向学的经历,还是在80年代突然面临更宽幅面的社会现实,尤其是其间所经历的文化荡涤与知识谱系的构建,都有很多相似之处。在此过程中,所有获得与遗憾,也算是庶几近之了。

中国学者,不像外国人,爱作严肃的传记。如卢梭写《忏悔录》,太严肃了,那种真实并不真正真实。当然,也有例外,南美诗人聂鲁达自传《我承认,我历尽沧桑》,其写法,就颇为亲切自然,所呈现的人生片段,关涉颇多,包含个人情感与信仰,国家政治与经济,特别是作为一个诗人,那些著名篇章的生成,读来亲切有趣,使人受益良多。

近百余年的中国,中国文化,中国人,也历经沧桑。特别是新文化运动以来,不论是有名的师长,还是求学的生徒,将个人经历融于国家命运,将一己思索系于文化流变,所关乎的内容更加深广,每一朵情感与智慧的浪花都是时代大潮的某一面相。所以,相较于古人,我更喜欢读这一时期文化人的种种随笔,师友同道,共求新知,共探新路,切磋琢磨,聚合离散。看似写在人生边上,其实反映时代在变迁中的动荡,社会在动荡中的变迁。自此,现当代中国学人,相较于古人,人生书写大变。感慨兴亡,却不再如张岱的《陶庵梦忆》,偏于意趣。搜奇志怪,也不再是纪晓岚的《阅微草堂笔记》,微言或有大义。

新文化运动,陈独秀、鲁迅、蔡元培、胡适,革命和改良,论而起行,何等激情张扬,何等忧思深广。

抗战时期,延安、重庆、桂林、昆明、李庄,学者们毁家纾难,跋涉千山万水,在流亡中图存,在漂泊中振作,种种弦歌不辍,读书种子不死,中国不亡。

这样的风云际会,留下那么多真情文字,相较于大而化之,试图宏大建构的历史书,读来,更亲切自然,更生动真实,是一个时代无数面生动的侧影。更重要的是,因为有学养的渗透,有求学问道的追求,便显得有理有趣。这是文章大道:“状理则理趣浑然。”这还不算,还要加上,“状事则事情昭然,状物则物态宛然”。

所有这一切文字,都来自前辈学人。

改革开放以来的我们这代人,最大的幸运是得以在青年时代重新启蒙,以问求学,以学解问。“苟日新,日日新”。我们所经历的这个时代,变动不居的不只是学术,更强大的是社会现实,是历史惯性。这一代学者,种种追问,种种回顾,种种坚持或改弦更张,都是面对中国文化与世界文化的关系,都要思考,中华文化从何而来,又要往何而去。这也决定,一个学者,还必须选择,在新旧文化冲突交融中,在现实考量与学者本分间,如何安身立命。

这样的处境,这样的经验,值得记录,值得形诸文字。以前,也不是一点没有,但总归是过于零星了。所以,这一回,四川人民出版社要出版这一套书,黄立新社长也和我说起过。我说,好啊,这一代也开始回忆了。这一代人也应该开始回忆了。这一代人幸逢国策变易,民族新生,也曾风云际会,该留下这一时代学者的求学问学记,师友记,我想也是一部时代大潮中的探险记或漂流记。

蒙田说:“我喜欢磨砺我的头脑,而不是装满我的头脑。”

今天的教育,今天的很多书,往往偏重于装满我们的头脑,而不是磨砺我们的头脑。

我相信,从这一套新一代学人的书,正可以看到,我们这一代人,面对纷繁复杂的现实,面对“数千年未有之大变局”,如何提升自己,砥砺自己,成就自己。而我们这些暂时不写,或永远不写的大多数,也能从他们的书写中,照见自己。

这一套书,是这些作者他们自己的,也是我们共同的寻路记。

几代先生同堂的1980

1980年代,说到自己的学校,北京师范大学的师生一向自称“师大”,绝不出现“北京”二字。这不仅是因为首都师范大学还没有从北京师范学院中诞生,不会与之混淆,重要的是所谓“北清人师”四大名校的说法一直流传甚广,干脆利落的简称更能彰显心中的自尊。时至今日,北京内外,大江南北,“师大”林立,来自祖国各地的学生早已自称“北师”。昔日的“师大”仿佛属于中国,而以地理坐标命名的“北师”则下降为一种区域性的称谓。时移名易,这常常让来自80年代的师大老人唏嘘感叹,不以为然。

在80年代,师大人的自尊或者说自傲似乎有着充足的理由。那个时候,流传着“穷清华,富北大,想找老婆到师大”,或者“师范大学,吃饭大学”之类的谐语,师大人也经常用来自我调侃。前者是说师大的女生多,后者是说师大的平民本色。但这都不是师大人自轻自贱的证据,相反可能倒是一种自我欣赏的说辞,女生如云是坏事么?趾高气扬的精英值得羡慕么?可能质朴的平民精神另有它的意趣吧!

但那时最令师大人扬扬自得的,还是校园里的先生们。无论名气大小,也不管长幼尊卑,师大的先生们皆个性鲜明、魅力十足。

我是1984年进的中文系。写作和书法是一年级中国语言文学师范生的重要课程。教书法的秦永龙老师是一个精瘦而热情的人,总是用粗大的毛笔蘸着清水在黑板上示范书写,重要的字体他都要书写好几遍。常常是在挥手完成一个漂亮典雅的字形之后,就回头告诉大家:这个字,启先生就是这么写的!言语神采之间满是崇拜,也有点自我欣赏的意味。秦老师的书法课激发了我们年级同学的书法热情,大家也在不断熟悉“启先生书法”之中持续增长着对这位无缘得见的中文系大师的崇拜。那个时候,习练书法在师大中文系学生中蔚然成风,每当午饭、晚饭后,推开许多宿舍的门,都能见到在公用书桌上铺开报纸挥毫练习的同学,当然他们经常模仿的便是“启先生书法”,久而久之,启功体便在师大中文人中代代相传。有几位特别痴迷者被我们戏称作“小启功”,他们时时称颂的启先生也被我们打趣为“启爷爷”。这些戏称有相互间的调侃,但却丝毫没有对长者的不恭,因为中文系流传着的各种传奇都一再烘托着这位白发圆脸、胖乎乎的、满眼天真的老教授,让人倍感亲切。他66岁写作的《墓志铭》曾在同学中传阅:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”就在我们考入师大的1984年,72岁的启功先生出任中国书法家协会主席,又被教YU部确定为博士生导师。那时研究生制度恢复不久,博导在人们心目中简直就是神一般的存在,但启先生的自嘲很快又流传开来:“博导博导,一驳就倒。”先生的幽默渗透着一股浓浓的历经沧桑的通脱,因为通脱而解构了某些京城名流骨子里的傲慢与矜持,荡涤精英做派,还原平民本色。

启功,字元白,号苑北居士,别名察格多尔札布,雍正皇帝第九代孙,中国当代著名书画家、教育家、古典文献学家、文物鉴定家、红学家、诗人、国学大师。事实上,这些“高大上”的家族史与身份标签都好像与生活中的启先生格格不入。他流传在师大校园里的故事,他出现在各种合影中憨态可掬的样子,总是让我想起香港电视剧《射雕英雄传》里同样圆脸白发、浑朴天真的周伯通。直到前些日子我读满族史,才第一次细细进入了这个民族起伏跌宕的命运,那种从贵族到平民,遍历人世变幻之后,由绚烂归于平淡的丰富体验,可能才是我们感受和理解先生精神世界的一种方式。

真佛只说家常话。那时70多岁的启功先生已经不为本科生开课了,但却时不时出现在学校的讲座上,讲书法、讲音韵、讲诗词格律。他的讲述轻松诙谐,寓艰深的道理于平实的家常谈话之中,在中文系师生中留下了许多久久流传的“段子”。例如以火车过铁轨的铿锵解释诗歌节奏,学驴叫证明汉语有“四声”,自述如何创制“水墨南瓜”讽刺所谓的“后现代书法”,等等。但凡先生有讲座,总是座无虚席,席间笑声不断,掌声不绝。

唯一一次近距离拜见启先生的机会出现在我大学二年级的冬天。因为学生社团活动,我和一位姓吴的同学一起去了先生的寓所。那个年代的师生见面也没有什么预约,我们就这样冒冒失失地站在了小红楼的门口,前面还有一位中年先生也在敲门。房门开启,我们看见了令人惊讶的一幕,只见满头白发的启先生右手下垂,左膝前屈,后退打千,不仅对前面那位先生,连对我们也一并施礼。这是我们第一次在银幕外看到如此隆重的旗人礼数,又身为学生,一时间手足无措,竟不知如何是好。只记得匆匆完成任务告别出门之际,先生又一一握手送至门口,天寒地冻,我们两个穷学生手冷,先生蓦然一握,不禁微微一颤。那一瞬间,没有厌烦,却露出一丝无辜的委屈,迄今难忘。

|

|