新書推薦:

《

帝国的叙事话语:国家身份塑造与冷战时期美国外交政策 北京大学人文学科文库

》

售價:HK$

151.8

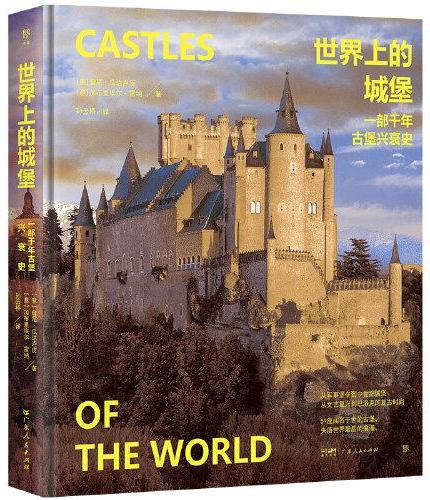

《

世界上的城堡:一部千年古堡兴衰史(从军事建筑到中世纪城堡,59座经典古堡,高清全彩图文,精装收藏品质)

》

售價:HK$

261.8

《

缪斯的诞生 现代西方艺术观念生成简史

》

售價:HK$

85.8

《

信念危机:投资者心理与金融脆弱性

》

售價:HK$

74.8

《

喵星语解密手册

》

售價:HK$

86.9

《

新型戏剧编剧技巧初探

》

售價:HK$

82.5

《

历代玉器收藏与鉴赏

》

售價:HK$

396.0

《

铁腕拗相王安石:北宋的改革家和变法者

》

售價:HK$

107.8

|

| 內容簡介: |

|

广州大学马克思主义学院致力于文化与哲学的跨学科研究工作,取得一定的研究成果。本书汇集广州大学马克思主义学院教师最近几年发表在《学术研究》《哲学评论》《现代哲学》等学术期刊的文章,包括《论道德临界空间》《交互主体性的“世界性”基础》《唯物史观空间话语的当代转换》等。本书从马克思主义理论、社会学理论、美学理论等方面对新兴科学技术和文化样态进行诠释和研究,希冀为理论界、学术界进一步探讨这些时代课题发挥一定的启发作用。

|

| 關於作者: |

罗明星,男,1965年2月生,湖北天门人,法学博士,现任广州大学马克思主义学院党委书记,教授,兼任中国伦理学会常务理事,广东省伦理学会副会长,主要研究方向为“道德理论与道德教育”。

冉杰,男,1969年10月生,湖北利川人,法学博士,现任广州大学马克思主义学院副院长,教授,主要研究方向为法哲学。

陈志伟,男,1988年11月生,山东东营人,哲学博士,广州大学马克思主义学院副教授,主要研究方向为“意识哲学与生活世界理论”。

|

| 目錄:

|

目录

第一章 马克思主义视域下的道德

论道德临界空间 罗明星

基于德性法律论证理论的程序正义标准 冉杰

“我”的道德与“你”的道德——主体交互中的道德教育 罗明星

论虚拟社交中的“道德人设” 罗明星 龚利鑫

人类解放何以转向日常生活批判——列斐伏尔“改造道德秩序的革命设想”对马克思思想的诠释 黎庶乐 郑智元

一个新的起点:论延安文艺路线对大众话语政治的确立 黄罡

马克思恩格斯对异化家庭的解构与重构 李丽丽

古代生活哲学及其意识形态教育的生活范式 黄禧祯

第二章 主体意识与共同体秩序

胡塞尔意识概念的多重意蕴:意识、前意识、无意识 陈志伟

交互主体性的“世界性”基础 高燕 王国栋

经验世界中交互主体性的本原性思考——从胡塞尔、海德格尔到阿伦特 高燕李 美娟

非线性复杂系统视阈下对人的全面发展与生态文明建设实践的超越 李丽红 刘卓红

第三章 唯物主义视域下的历史与空间

唯物史观空间话语的当代转换 黎庶乐

历史——地理唯物主义视野中城市经济空间的演进路径与地理趋势 刘莉

大数据方法论的新特征及其哲学反思 陈志伟

马克思历史哲学的叙事前提——评洛维特《世界历史与救赎历史》对马克思的神学解读刘田

第四章 西方资本主义的当代批判

空间与资本:列斐伏尔与马克思的空间思想的同质性与异质性 黎庶乐

工具理性对人文精神的僭越——从《启蒙辩证法》看“学术资本主义” 李丽丽

作为一种文化现象的“学术资本主义” 李丽丽

安德森与汤普森之争:英国文化马克思主义的走向问题 黎庶乐

后记

|

| 內容試閱:

|

第一章 马克思主义视域下的道德

论道德临界空间[1]

罗明星[2]

人类的道德生活是空间场域的生活,就像马克思所言:“空间是一切生产和一切人类活动所需要的要素。”[3]主体的人不仅在道德空间中生活,也在道德空间中创造。通过设置善恶边界建构道德临界空间,为主体的道德行为提供量度指引,促进共同体道德生活的有序化,正是主体道德创造活动的生动体现。

一、道德临界空间的性质

通常,道德空间被看成是道德主体置身其中的社会价值场域,是主体道德意识与道德行为的汇集之地。作为道德空间的限制性概念,道德临界空间是基于道德空间引申出来的伦理概念,是道德善恶发生质态转化的空间场域,其空间阈值受制于主体对善恶边界的主观认定。道德临界空间的善恶边界即主体根据自己能够承受的恶的极限与善的极限设置的心理边界,边界的内外之别直接表征着主体道德判断的善恶之性。虽然我们很难用精确的物理方法丈量道德临界空间的范围,但无疑,作为此在的道德主体,每个人都有对道德临界空间善恶边界的自我界定,并通过对善恶边界的守护维持主体道德人格的完整。道德主体之间亦通过内隐约定达成道德临界空间的承认共识,并基于彼此尊重实现道德信任,进而促成和谐道德氛围的社会性建构。

道德临界空间的边界由道德临界点集合而成。道德临界点是道德空间性质发生质态转换的心理节点,是道德空间维持其价值平衡的最低条件,只要道德临界点没有被突破,道德空间的平衡态就会保持稳定,道德规制力的有效性就会在道德主体之间存续。由于道德临界空间的边界有善恶两极,依存于善恶边界的道德临界点也有恶的临界点与善的临界点的分界。

恶的临界点即道德主体能够承受的恶的极限。在极限范围之内,主体基于维持共同体的责任可以体现出最大限度的宽容,恶不仅可能被理解,被接纳,甚至可能被善意对待。但超越临界点的恶,则可能突破主体的道德心理底线,构成事实上的道德伤害,主体可能用消极情绪进行道德自卫,用攻击言语进行道德抗争,甚至用激烈行动进行道德对决。我们可以借用费尔巴哈关于沙子的比喻进行说明。费尔巴哈说,一个人将沙子洒在衣袖上,已然是玩笑,但若洒在眼睛里,则是不可原谅的恶毒。在这里,“沙子洒在眼睛里”就是费尔巴哈对恶的临界点的界定:沙子没有洒在眼睛里,意味着主体能够承受的恶的极限没有被突破,行为可以被理解和宽容;反之,沙子洒在眼睛里,则意味着主体能够承受的恶的极限被突破,行为就变得不可原谅。一般来说,只要恶的临界点没有被突破,道德空间中恶的边界就会保持相对完整,主体之间的道德关系就可得以善性维持。

善的临界点即道德主体能够承受的善的极限。在常识中,基于对人之欲望的无限性认知,我们会将主体欲望理解为绝对性的开放存在,即主体会无节制地接受他主体的善意施与。但真实的生活情景并非如此,作为理性的存在者,主体会在自己的空间世界设置善的临界点。在该临界点以内,主体可以接受他主体的善的施与,并伴生道德情感上的感动与感恩。然而,超越临界点的善,却可能给主体造成客观的道德压力,添加不自觉的道德债务,甚至形成非人道的道德绑架。因为作为善的接受者,主体虽然获得了非自给性的利益关照,却无意之中将自己摆在了弱势主体的位置,容易萌生道德人格上的自我否定。所以,尽管善的临界点常常被忽略,但在实际道德生活中善的临界点的设置却是普遍的道德事实。

道德临界空间存在的依据是什么?这是认知道德临界空间存在本性不可规避的现实问题。

恶的临界空间的存在,与其说是人对自己同类的宽容,不如说人类是人对自己灵魂的道德救赎,因为作为道德生活的主体,即便是最善良的人,我们也存在作恶的可能。毕竟,人终究是欲望的存在者,虽然理性可以控制欲望,但理性总有犯困的时候,即使仅仅是理性对欲望的偶然性失控,无约束的欲望也可能立马回归自然状态下的狂野,将主体推入与人为敌的丛林之境,将不义之举施与自己的对象性存在。而且,即便主体能够成为自己欲望的永远主人,理性的主体也可能身不由己的走向不可控制的“平庸的恶”。“平庸的恶”[4]是阿伦特针对极权主义提出的道德概念,但是,非极权主义境遇下的“平庸的恶”似乎仍然不可避免,不合理的制度性设置、非理性的社会思潮等,都可能将人裹挟到恶的境遇之中,让人成为平庸的作恶者。所以,在道德临界空间中为恶留下一片容身之地,实质上是主体的“我者之我”与“他者之我”在精神世界真诚对话的结果,是自我人格维持其同一性的必然选择。

保留恶的临界空间,忍受一定限度的恶的纷扰,也是一个人获得真实道德生活的内隐前提。康德认为,每个人都有一种“趋恶的自然倾向”[5]。这就意味着,恶的存在是道德生活的必然。假如在道德空间中绝对排斥恶的存在,任何形式的恶都被明令禁止,道德空间场域处于彻底的“无菌”状态,这将是道德主体幸运中的不幸,因为这道德的“伊甸园”虽然美好,可惜不在人间。事实上,摒弃临界空间中的道德之恶,至多只是超越真实生活的道德浪漫主义幻想,假若一个人生活在绝对纯化的道德空间,不曾遭受任何形式的恶的污染,可以想象的结果是,就像卫生的洁癖容易让人生病一样,道德上的洁癖也容易让人走向精神上的脆弱。而且,在每个人都存在恶的道德事实面前,恶的道德空间的“零度”设置,必将把真实的人拒斥于道德生活之外,人将因对象性主体的消逝导致类本性的否定,进而在孤独中窒息于道德生活的美好。因此,恶的临界空间的存在,是人在道德交往关系中获得主体资格不可缺少的先在条件,也是道德生活由可能走向现实的基本前提。

善的临界空间的存在,则表征着人作为理性存在者的高贵与圣洁。马克·吐温说,人是这个世界上唯一知道廉耻和需要知道廉耻的动物。善的临界空间设置,正是对人作为廉耻动物的生动注解。临界空间为适度的利他性利益转让提供了可能,主体可以在善的施与中实现爱的表达,让人性的美好以生命感动的形式得以呈现,让属人的生活世界充满温馨,恰如马克思所说“我认识到我自己被你的思想和你的爱所证实。”[6]在不突破临界点的善的空间内,善的施与与善的接纳,实质上是主体之间道德权利与道德义务的互认,客观上为主体通过道德行动实现道德价值开辟了绿色的伦理通道。对超越临界空间的善的拒绝,则体现着人在利益面前的道德自律,它可以有效避免善行过度可能给共同体带来的道德误伤。

二、道德临界空间的特点

道德临界空间既有一般社会空间的共性特征,亦有专属自己的空间特性。

道德临界空间是价值空间。查尔斯·泰勒认为,“框架是我们赖以使自己的生活在精神上有意义的东西,没有框架就是陷入了精神上无意义的生活”[7],道德临界空间正是通过善恶边界的“框架”设置,赋予空间中的道德主体以生命活动的价值意义。实际生活中,临界空间的道德镜像直接标示着道德主体的价值取向,临界空间阈值则为主体的道德人格提供了经验性直观。空间阈值是表征临界空间大小的量的概念,从临界空间阈值的大小即可判定一个人的道德人格的高低。如果一个人善的临界空间阈值大于恶的临界空间阈值,即一个人可以接受的善的极限大于其可以忍受的恶的极限,如一个人至多可以接受他人施与的1000个单位的善,却只能容忍他人施与的500个单位的恶,这就是一个具有自私倾向的人。反过来,如果一个人善的临界空间阈值小于恶的临界空间阈值,即一个人可以接受的善的极限小于其可以忍受的恶的极限,如一个人至多可以接受他人施与的500个单位的善,却能容忍他人施与的1000个单位的恶,这就是一个具有利他精神的人。

道德临界空间是契约空间。它是主体之间关于善恶边界的内隐约定,是基于知觉、信任与责任的心理契约的达成,是自觉意识支配下的道德行为的默契。道德临界空间本身是关系意义上的概念,正是对象性主体赋予了道德空间以“临界”的意义,没有对象性主体的存在,就没有主体之间的承认共识的形成,道德空间也就失去了边界意义。费希特早在《自然法权基础》中指出,主体间彼此要求对方自由行动,又把自己的行为领域限定在对另一方有利的范围内,这样就形成了一种在合法关系中获得客观有效性的共识。道德临界空间正是主体之间有效性共识的空间表达,是基于彼此道德需要对自身行动设置的道德心理边界。主体之间彼此遵守内心的边界约定,在不突破空间临界点的前提下支配自己道德行为,这既是对契约精神的遵守,也是立足于契约精神的人类友爱情感的生动表达,在此过程中,主体“意识到我和别一个人的统一,使我不专为自己而孤立起来”。[8]

道德临界空间是博弈空间。道德临界空间的博弈本质上是主体之间的利益较量,但博弈追求的结果并不是简单寻求一方对另一方的利益优势;相反,主体间的相互博弈是为了谋求他者的承认,是“为承认而斗争”。[9]于是,通过博弈,主体在妥协的基础上实现了相互承认,彼此的善恶极限被认知和理解,最后以温和的方式形成了道德空间的边界约定。当然,道德临界空间的博弈也体现为临界境遇给主体带来的内心煎熬。雅斯贝尔斯对临界境遇曾经有过生动描述:我不得不死亡,我不得不受难,我不得不抗争,我听命于偶然。雅斯贝尔斯虽然是在死亡的意义上言说临界境遇,但主体在置身临界空间边界的时候,有时的确面临着道德上的“生死考验”,是扬善还是从恶,主体往往必须在是否跨越道德空间临界点的一线之间进行决断。跨越了临界点,就意味着共同体道德平衡态的破坏,意味着主体之间和谐道德关系的破裂;不跨越临界点,主体就需要动用强大的意志力,在精神世界恪守理性自我的终极权威,通过坚定维护善恶边界以确保道德临界空间的完整。

三、道德临界空间的分类

道德临界空间可以区分为不同类型,每一种类型的道德临界空间均有特定的空间阈值,具有不同的价值功能。其主要形态包括三种:

其一,公共性道德临界空间与私人性道德临界空间。公共性道德临界空间是多元主体在公共生活中形成的善恶发生质态转化的边界场域,是在利己性与利他性的整合中所形成的人类生存的共在空间,具有非独占、非排斥且相互依赖、相互分享的社会关系属性。公共性道德临界空间的善恶边界并非天然生成,而是多元主体共有的普遍理性即公共理性的通约结果,正如霍布斯所说,我们不能每一个人都运用自己的理性或良知去判断,而要运用公众的理性,也就是要运用上帝的最高代理人的理性去判断。[10]

由于公共性道德空间是非限制性的开放空间,道德主体身份的多元化、数量的集聚化以及流动的频繁性,使得以公共理性为基础的道德心理契约的达成相对困难,临界空间的道德边界往往难以清晰界定。但是,公共性道德临界空间一经形成,就会对空间场域的道德个体形成强大约束力,公共舆论的强大外律力量可以编织出无形的道德之网,让试图突破善恶临界点的人面对不堪承受的良心之重。与之相对,私人性道德临界空间是私人生活中形成的善恶发生质态转化的边界场域,是具有排他性质的限制性道德空间。由于立足于私人情感的角色互认比较容易,彼此的道德信任促成了高阶位心理契约的达成,预制了私人性道德空间中相对清晰的善恶边界。较之于公共性道德临界空间,私人性道德临界空间的阈值更大,无论之于恶还是之于善,主体均能够展示出更多的道德宽容。由之可以得到的启示是,如果社会要同时提升公德与私德水平,就必须营造合宜的公共性与私人性道德临界空间。

其二,同位性道德临界空间与错位性道德临界空间。同位性道德临界空间指称的是道德空间中分属于不同主体的道德临界点处于重合状态,即不同主体能够承受的极限之恶与极限之善均处于等值水平。同位状态体现着主体道德认知的高度协调及道德心理的理想契合,主体之间不仅有道德价值取向的一致,而且有道德评价尺度的一致。同位性道德临界空间的形成,实质上是普遍正义在道德主体之间的互认。正如卢梭所说:“世上是存在着一种完全出自理性的普遍正义的;但是,这一正义要在我们之间得到认同,就应当是相互的。”[11]

在同位性的道德临界空间中,我就是对象化的你,你就是对象化的我,你我的对象性互在构成了真实的“我们”,“我们”通过对共在的善恶边界的遵守成就了各自的主体性。错位性道德临界空间则是不同主体在道德空间中善恶临界点处于非同位状态,表征着道德主体之间善恶观念的非一致性。比如,A能够承受的恶的极限是1000单位,B能够承受的恶的极限是800单位,A与B在恶的临界点之间就出现了200单位的错位。道德临界空间的错位程度取决于主体道德认知的差异程度,主体之间道德认知差异愈大,则道德临界空间的错位就愈大;反之,主体之间道德认知差异愈小,则道德临界空间的错位就愈小。道德临界空间的错位往往是主体之间道德矛盾发生的直接原因,由于人们习惯用自己的善恶临界点去推度对象性主体的善恶边界,忽略了彼此之间临界空间的错位现实,往往会在不经意间突破对方的善恶底线,引发事实上的道德矛盾。

所以,在道德临界空间存在错位的情况下,为了避免道德上的误判,应该遵循临界空间最小化原则,即以双方都认可的重叠区域界定空间阈值,将道德行为限制在对象性主体可接受的善恶边界之内,而不应该放大到自己界定的单向度的临界空间之中。

其三,对称性道德临界空间与非对称性道德临界空间。通常,对称是指依据一假设的中心线(或中心点),在其上下或左右配置等量对应的结构形式。将这一界定引入道德空间,对称性道德临界空间即善的临界点与恶的临界点在空间上处于对称位置,或者说,善的空间阈值与恶的空间阈值处于对等状态。其价值性的表述就是,主体可以接受的恶的极限与可以接受的善的极限处于等值水平。对称性道德临界空间体现着道德权利与道德义务在主体精神世界的平衡,是一种带有理想主义色彩的道德生活状态。事实上,主体在现实生活中不可能精确度量善与恶的空间阈值,所谓的道德临界空间的对称性只能是基于主体主观判断的相对对称。对称性道德临界空间体现着主体的道德理性,是权利与义务对等的正义原则在主体精神世界的自我建构。与之相反,非对称性的道德临界空间即善的临界点与恶的临界点在空间上处于非对称位置,善的空间阈值与恶的空间阈值处于非对等状态,主体可以接受的恶的极限与可以接受的善的极限处于非等值水平。非对称性道德临界空间表征着主体的道德人格水平,当我们对现实生活中的人进行的利己与利他的区分就是基于道德临界空间的非对称性表达。可以说,道德临界空间的对称性与非对称性,创造了道德之善与道德之恶,让社会生活在利己与利他之间呈现出绚丽的道德色彩。

四、道德临界空间的价值

海德格尔说,人的“良知只在而且总在沉默的样式中言谈”[12]。道德临界空间的存在,正是主体内在良知呼唤的结果,临界空间通过对人的道德限制让人获得了真正的道德自由,让人的心灵“解脱了它的客观存在的窄狭局限,抛开它的尘世存在的偶然关系……实现它的自在自为的存在”[13]。

道德临界空间为主体的道德行为提供了清晰的行动边界。由于“与空间方向感相联系的迹象存在于人类心灵极深处”[14],因此,道德空间可以提供一种精神直觉,让人在特定的境遇中做出惯性化的道德选择。但是,人在道德空间中又不能仅仅依靠精神直觉做出选择,还必须有对道德行为边界的清晰认知,只有这样,主体才可以在不突破道德临界点的道德空间内行使最大限度的道德自由。道德临界空间的意义就在于,主体并不是简单依据抽象的道德规则进行价值上的善恶判断和行为上的利益取舍,而是依据对象性主体的道德空间边界规范自己的道德行为。这样,主体在道德临界空间上的守约之举传递了类主体的相互尊重,不仅在伦理上符合普遍性的道德公义,而且在心理上满足了对象性主体的情感需求。同时,道德临界空间亦为主体提供了可以预期的道德后果,对道德临界点具有敏感知觉的主体深知,守护道德空间中的善恶边界,就是守护属于自己的道德生活。

道德临界空间让主体在理性的道德判断中获得自由的道德生长。道德临界空间预制了主体的道德反思机制,即主体在防御性地设置恶的临界点的同时,亦为自己设置了不可逾越的可能给他人带来伤害的恶的极限;在设置善的临界点的同时,亦内在规定了自己之于他人可以施与的善的极限。为了让自己的临界空间与对象性主体的临界空间最大限度重合,让道德临界空间成为彼此真实的拥有,主体的人不断实现与对象性主体的角色互换。正如列维纳斯所说,在瞄准和追逐着我的恶中,他人遭受的恶能触及我;我在自身的痛苦中察觉他人的痛苦,仿佛在我悲叹自己遭受的恶和痛苦。[15]临界空间建构带来的道德反思,促进了主体的良心发现,让善良意志以主观形态走向客观真实。同时,由于交往对象的变化,主体必须依据对象性主体的道德偏好界定与之适应的道德空间阈值,于是,道德临界空间的置换活动客观上成为主体道德知识增长与道德判断能力提升的过程,成为主体道德经验积累与道德信心自我确证的过程,主体在道德临界空间中让自己愈来愈成为自己道德上的主人。

道德临界空间为共同体道德秩序的建构创造了条件。道德临界空间的形成过程是主体之间道德心理契约的缔结过程,作为非正式的、未公开说明的相互期望的内隐约定,心理契约促进了主体对共同体内部道德共感关系的深度确认,为共同体道德秩序的建构提供了基础性的伦理支撑。恶的临界空间设置,意味着生活中偶发的非原则性的恶的行为可以被原谅,体现着主体对自己同类的宽容与大度,这大大降低了生活世界的道德矛盾发生概率,避免了无意义的道德苦难的滋生。善的临界空间设置,既保留了主体的善的施与权利,又避免了无节制的善的放纵,保证了共同体成员之间爱的情感的可持续性。主体对道德临界空间边界的遵守,体现着其对共同体责任的道义担当,客观上促进了共同体成员之间的信任增加与情感增益。可以说,共同体秩序的建构就是维持道德临界空间的平衡,只要主体共同扼守临界空间的道德边界,共同体就能维持其道德上的和谐与美好。

|

|